Недавние глобальные потепления увеличили биоразнообразие моллюсков в Арктике

<div>

Новая статья зоологов посвящена <i>Onchidoris muricata</i> — обитающему в северных морях виду голожаберных моллюсков, известному большой морфологической изменчивостью. Ученые реконструировали его недавнее прошлое и связи между популяциями O. muricata в разных морях на основании маркеров ДНК, сопоставили результат с изменениями климата за последние полмиллиона лет и пришли к довольно неожиданным выводам.<br>

<br>

Новая <a target="_blank" href="https://www.researchgate.net/publication/373330583_Unity_in_diversity_morphological_and_genetic_variability_integrative_systematics_and_phylogeography_of_the_widespread_nudibranch_mollusc_Onchidoris_muricata"><span style="color: #00aeef;">статья</span></a><a target="_blank" href="https://www.researchgate.net/publication/373330583_Unity_in_diversity_morphological_and_genetic_variability_integrative_systematics_and_phylogeography_of_the_widespread_nudibranch_mollusc_Onchidoris_muricata"><span style="color: #00aeef;"> в Systematics and Biodiversity</span></a> посвящена Onchidoris muricata — в отличие от большинства голожаберников этот вид обитает не на юге, а в умеренных широтах, и при этом имеет обширный разорванный ареал (состоящий из отдельных изолированных областей).<br>

<br>

Работа обещала быть стандартной: ученым предстояло оценить изменчивость морфологии моллюска и выяснить, не следует ли выделить его популяции из Тихого и Атлантического океанов в самостоятельные виды. Однако в итоге выводы вышли разнообразными, довольно неожиданными и породили смелые гипотезы общего характера. <br>

<br>

Во-первых, разнообразие строения тела оказалось O. muricata даже больше, чем ожидали зоологи. Оно затрагивает и ротовой аппарат моллюсков (радулу), и их мантию, и половую систему — на основании этого вполне можно было выделить несколько разных видов. И тем не менее все эти животные представляют разные популяции единственного вида. <br>

<br>

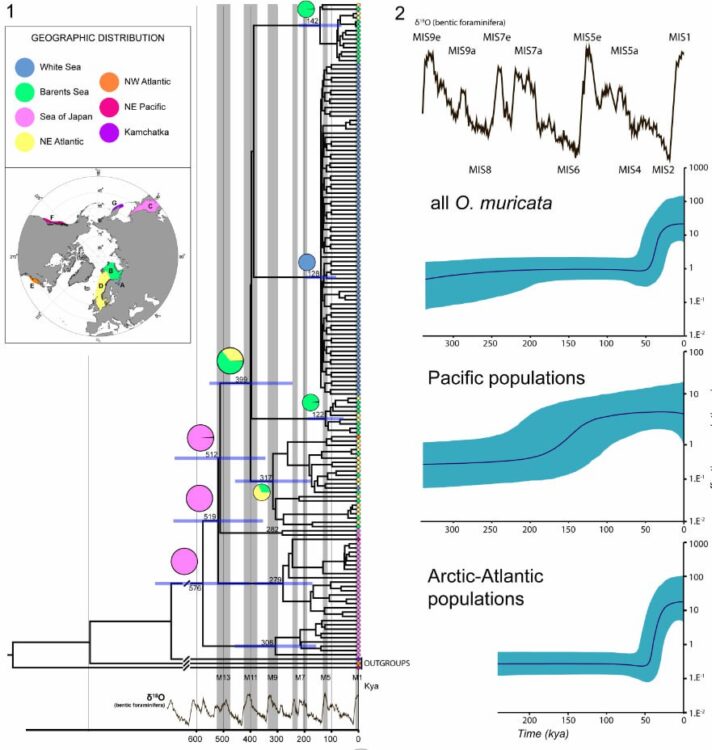

Но самое интересное в новой статье, это, конечно, генетические различия между живущими в разных морях моллюсками. При помощи маркеров ДНК ученые описали генетическую структуру популяций онхидорисов. Оказалось, что животные из Арктики и Атлантики заметно отличаются от тех, что принадлежат тихоокеанской популяции. Но самое удивительное — сильные отличия O. muricata из Белого моря от моллюсков из соседних Баренцева и Норвежского моря. Их геномы явно указывают, что в недавнем прошлом своеобразная беломорская популяция прошла через "бутылочное горлышко". <br>

<br>

Чем можно объяснить такую сложную и неоднозначную картину филогеографии голожаберников? Оказывается, она хорошо соотносится с тем, что известно о хронологии глобальных оледенений и потеплений за последние полмиллиона лет. <br>

Авторы показали, что исходно онхидорис обитал в Тихом океане и попал в Арктику и Атлантику через Берингов пролив. Скорее всего это случилось 400-500 тысяч лет назад, во время подъема уровня моря. При этом "отец-основатель" беломорской популяции жил во времена предпоследнего межледниковья (интергляциала) — потепления 115-130 тысяч лет назад, за которым наступил последний на сегодня ледниковый период. Вот только возраст современного бассейна Белого моря — 11 тысяч лет (сразу после ледникового периода), до этого оно было полностью покрыто ледником. Именно поэтому отличия беломорской популяции от баренцевоморской при их сходном возрасте кажутся странными. <br>

<br>

Принято считать, что Белое море повторно заселяли именно животные из Баренцева моря, однако новая статья это опровергает. Биоразнообразие Баренцева моря после оледенения восстанавливалось со стороны Норвегии, а Белое море заселялось из какого-то другого места, возможно из Печорского моря или из Новой земли. Однако пережить ледник в суровых арктических условиях моллюскам явно было сложнее, чем на юге (у Скандинавии), это и привело к "бутылочному горлышку". <br>

<br>

<i>"Большинство голожаберных моллюсков, обитающих в субарктических и арктических водах, имеют аркто-бореальное распространение — то есть распространены и в северных, умеренных широтах, и заходят в арктические воды. Но, как мы смогли показать в новой работе при поддержке Российского научного фонда, суровые арктические условия не являются оптимальными для их существования. В предыдущие периоды глобальных потеплений, когда уровень моря мог быть выше современного на три-четыре и даже десять метров, такие моллюски расширяли свои ареалы и заселяли новые территории, то есть чувствовали себя весьма неплохо. Сейчас об этом свидетельствуют молекулярные данные для этих видов. Важно понимать, что это характерно не для одного-двух видов голожаберных, а для большей части разнообразия этой группы в наших арктических морях"</i>, — рассказала <a target="_blank" href="https://naked-science.ru/article/biology/onchidoris-muricata"><span style="color: #00aeef;">Naked Science</span></a> о своей работе <b>Ирина Екимова</b>, кандидат биологических наук и старший научный сотрудник биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. <br>

<br>

Тем временем голожаберники Норвежского и Баренцева моря имели простор для маневра: они продолжили двигаться на юг, а O. muricata из Тихого океана вообще не испытывали никаких проблем. Поэтому зоологи сделали смелое предположение: повторное заселение субарктических регионов (Белого и Баренцева морей) после оледенений происходило одновременно с разных сторон. <br>

<br>

Разумеется, основным донором разнообразия для оттаявшей Скандинавии и наших северных морей были воды северной Атлантики, но некоторые беспозвоночные смогли сохраниться и в северных, арктических областях и поэтому реколонизация Арктики шла независимо из нескольких областей. Это идет вразрез с традиционными представлениями о том, что заселение оттаявшей Арктики обеспечили только "выходцы" из Европы. <br>

<br>

В статье также показано, что образования большинства отдельных «веточек» на родословном древе онхидорисов пришлось на периоды потепления, когда температура воды и уровень воды в океане были такими же, как сейчас, или даже выше. Из этого авторы сделали довольно интригующие предположения. <br>

<br>

<i>"Конечно, быстрые изменения окружающей среды вряд ли пойдут на пользу даже видам с высокой устойчивостью, но принципиально важно понимать, что и потепление климата, и в целом катастрофические изменения условий среды происходили неоднократно, и приводили не только к вымиранию одних форм, но и к более широкому распространению и повышению разнообразия других"</i>, — подытожила Ирина Екимова.<br>

<br>

Автор: Михаил Орлов<br>

<br>

Источник: <a target="_blank" href="https://naked-science.ru/article/biology/onchidoris-muricata"><span style="color: #00aeef;">Naked Science</span></a><br>

</div>

<p>

</p>

Во время экспедиции в Арктике рассчитывают найти рыбу с микропластиком

<div>

Участники научной экспедиции "Чистая Арктика - Восток-77", которые высадились с теплохода "Клавдия Еланская" на южном, Терском берегу Кольского полуострова, ожидают при проведении исследований проверить несколько гипотез, в частности, о разном содержании микропластика в рыбе Белого и Баренцева морей. Об этом сообщает пресс-служба экспедиции. <br>

<br>

Исследовательская партия 0101 провела работы по взятию трех типов проб на пластиковые включения в полосе прибоя на участке Терского берега Белого моря от Чапомы до села Кузомень. <br>

<br>

<i>"Мы ожидаем, что в Белом море, которое наполняется водой из Северной Двины и других рек, микропластика намного меньше, чем в Баренцевом море. Начальник нашей экспедиции Андрей Нагибин назвал течение Гольфстрим "главным североатлантическим мусоровозом". Он тащит в Баренцево море мусор и пластик от берегов США и Северной Европы. Целые острова мусора, состоящие в значительной степени из обрывков лесочных рыболовных сетей. Сети трутся друг об друга, о камни, их крошат мелкие ракообразные и превращают в нерастворимую пыль, которая из воды попадает в мясо промысловых рыб"</i>, - рассказала участница экспедиции, кандидат географических наук <b>Оксана Толстых</b>. <br>

<br>

<b>Социология и социальная антропология<br>

</b> <br>

Научная программа экспедиции включает в себя 21 исследование в области социологии и социальной антропологии. Согласно методике "Полевой кабинет", часть интервью и опросов населения проводится социологами очно, а часть - в виде глубинного интервью по телефону или онлайн-связи с обязательной записью беседы. Исследовательские партии 0101 и 0102 выполняют поиск информантов для будущего телефонного интервьюирования среди жителей Терского берега Кольского полуострова. <br>

<br>

Среди информантов есть рыбаки, ведущие частный промысел, жители поселков, вовлеченные в хозяйственную деятельность рыболовецких артелей и крупных компаний, главы сельсоветов. Эти люди станут участниками исследования современного состояния неформального и официального рыболовства. Исследование, проводимое во всех регионах Арктики, позволит выявить проблемные сектора в традиционном и промышленном рыболовстве с точки зрения людей, вовлеченных в эту деятельность. <br>

<br>

Участники экспедиции проводят также подробный сбор информации обо всех исторических краеведческих объектах, которые могут войти в состав будущих туристских комплексов. Среди них есть такие объекты, как маяки, водопад на реке Колвица, старинные аметистовые копи, где до сих пор находят много камней, или табуны одичавших лошадей с белыми гривами и хвостами. <br>

<br>

Некоторые из участников экспедиции надеются найти на юге Кольского полуострова самое старое в мире дерево. В этих местах тундровый пейзаж с невысокими горными плато имеет немалое сходство с более южными ландшафтами, такими как в национальном парке Фулуфьеллет в Швеции, где растет самая старая в мире ель по прозвищу "Старый Тикко", чей возраст превышает 9,5 тыс. лет. <i>"Столько прожить в этом климате ели удалось за счет корневой системы. Наземный ствол несколько раз погибал, но отрастал снова, как клон от выживших корней. Аналогичных деревьев много и на Кольском полуострове, как мы видим в этой экспедиции"</i>, - рассказала пресс-атташе экспедиции <b>Арина Сулейманова</b>. <br>

<br>

<b>Об экспедиции</b><br>

<br>

Научная экспедиция "Чистая Арктика - Восток-77" начинается с исследования экологии Кольского полуострова, на первом из семи маршрутов будет изучено загрязнение моря микропластиком, который переносит Гольфстрим. Одной из задач годовой экспедиции станет изучение и сохранение редких северных языков. <br>

<br>

Экспедиция "Чистая Арктика - Восток-77" является крупнейшей по числу участников среди континентальных высокоширотных научных экспедиций за всю историю исследований севера. Всего в ней будет 77 партий. Маршрут экспедиции сформирован с учетом госзаданий научных центров РАН и планируемых исследований в рамках университетских грантов. Планируется, что за год 700 участников из более чем 20 центров РАН и федеральных университетов, а также добровольцев Русского географического общества проведут 200 исследований на маршрутах протяженностью 12 тыс. км. Настолько масштабная экспедиция проводится впервые за 40 лет. ТАСС выступает генеральным информационным партнером экспедиции.<br>

<br>

Источник: <a target="_blank" href="https://nauka.tass.ru/nauka/18571385"><span style="color: #00aeef;">ТАСС</span></a><br>

</div>

<p>

</p>

Стартовал второй этап комплексной экспедиции РГО на архипелаге Земля Франца-Иосифа

<p>

</p>

Начался второй этап совместной Комплексной экспедиции РГО, Минобороны России и национального парка "Русская Арктика" на остров Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Ученые проведут широкий спектр научных исследований, в том числе продолжат начатые в предыдущих экспедициях. Также на острове Земля Александры пройдут торжественные мероприятия, посвященные 150-летнему юбилею открытия экспедицией Карла Вейпрехта и Юлиуса Пайера архипелага Земля Франца-Иосифа.<br>

<br>

150 лет назад парусно-паровая шхуна <i>Admiral Tegetthoff</i> вышла из порта Бремерхафен в Северном море. Так началась одна из важнейших полярных экспедиций XIX века, Австро-Венгерская экспедиция Карла Вейпрехта и Юлиуса Пайера, открывшая самый северный арктический архипелаг. Путешественники отправились на поиски Северо-Восточного прохода между Тихим и Атлантическим океанами, однако через три месяца <i>Admiral Tegetthoff</i> попал в ледовый плен, из которого ему уже не суждено было выбраться. 30 августа 1873 года шхуну прибило к берегу незнакомой земли. Участники экспедиции назвали ее именем австро-венгерского императора Франца-Иосифа. Однако льдину уносило от архипелага все дальше и дальше, высадиться не было возможности, и обследовать новую землю удалось только через несколько месяцев... <br>

<br>

В год юбилея географического открытия Комплексная экспедиция, подхватив эстафету первооткрывателей, отправилась к одному из островов этого удаленного, спрятанного во льдах Северного Ледовитого океана архипелага — острову Земля Александры, чтобы продолжить многолетние исследования. В составе экспедиции — специалисты РГО и национального парка "Русская Арктика", сотрудники Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта (ИФЗ РАН), Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцева (ИПЭЭ РАН), Институт географии РАН, Мурманский морской биологический институт (ММБИ РАН). <br>

<br>

Жить и работать участники экспедиции будут на научной станции «Омега» национального парка "Русская Арктика", расположенной практически на берегу бухты Северной (архипелаг Земля Франца-Иосифа входит в состав национального парка "Русская Арктика").<br>

<br>

<i>"Это второй этап экспедиции"</i>, — рассказывает руководитель экспедиции, директор национального парка "Русская Арктика" <b>Александр Кирилов</b>. <i>"По сравнению с первым мы расширили круг задач и увеличили время пребывания специалистов на острове Земля Александры. Ученые продолжат изучение конкретных проявлений сейсмических и тектонических процессов, начатое в предыдущей экспедиции, в частности проведут палеосейсмические исследования. Кроме того, специалисты будут изучать морских млекопитающих, ледники, возьмут пробы воды, водорослей, донного осадка в прибрежной зоне острова Земля Александры на содержание искусственных радионуклидов, оценят качественный и количественный состав морского мусора, в том числе пластика. Проведут геоботанические исследования, микробиологические исследования почв, в том числе выполнят работы по уточнению ландшафтной карты острова Земля Александры"</i>. <br>

<br>

Первый этап Комплексной экспедиции на архипелаг Земля Франца-Иосифа состоялся в мае 2023 года. Ученые продолжили исследования, проводившиеся на архипелаге в 2021 году, когда геологические и геоморфологические исследования были совмещены с мониторингом биоразнообразия — подсчетом белых медведей. <br>

<br>

На первом этапе экспедиции специалисты провели ледомерную съемку — сведения о толщине льда важны для судовождения. На нижней поверхности взятого льда они обнаружили фотосинтезирующие водоросли, производящие хлорофилл — основу всей пищевой цепочки. Геофизики выполнили фундаментальные исследования в области сейсмотектоники. При помощи широкополосных сейсмических станций они изучали глубинные структуры, а методом георадарного профилирования исследовали несколько верхних десятков метров поверхности земли. Выполнили аэрофотосъемку, чтобы понять особенности рельефа, и использовали сейсмическую микрогруппу для определения локальной сейсмичности. Провели ряд дополнительных исследований в области фундаментальных наук, например сейсмические эксперименты на ледовой пластине. Осуществили исследования, используя технологию мониторинга морской среды и дна с применением датчиков, размещаемых на льду, разработанную в ИФЗ РАН.<br>

<br>

Источник: <a target="_blank" href="https://rgo.ru/activity/redaction/news/startoval-vtoroy-etap-kompleksnoy-ekspeditsii-rgo-na-arkhipelage-zemlya-frantsa-iosifa/"><span style="color: #00aeef;">Русское географическое общество</span></a><br>

<br>

<br>

<br>

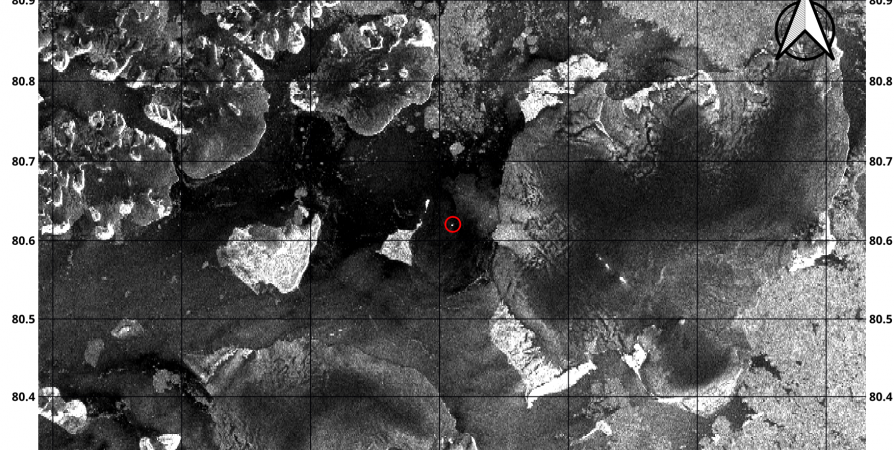

Судно "Михаил Сомов" село на мель из-за неактуальных карт глубин

<p>

</p>

<div>

В июле научно-исследовательское судно "Михаил Сомов" Северного УГМС село на мель на траверзе острова Земля Вильчека и Комсомольские острова. На борту находились около 90 человек, они пересели на "Профессора Молчанова". В середине августа "Михаила Сомова" сняли с мели, и судно смогло самостоятельно вернуться в порт Архангельска. <br>

<br>

При возникновении ЧС Северному УГМС стали помогать актуальными данными компании, которые занимаются мониторингом ледовой обстановки в Арктике. Одна из них - компания "Визард". Организация бесплатно предоставила госпредприятию пакет метеорологических, ледовых и прогнозных карт. <br>

<br>

Как <a target="_blank" href="https://nord-news.ru/news/2023/08/22/?newsid=157992"><span style="color: #00aeef;">объяснил агентству "Nord-News"</span></a> руководитель компании <b>Сергей Зубков</b>, как судно Росгидромета они работают на основе данных, предоставленных институтом Арктики и Антарктики в Петербурге, однако в случае ЧС "все работают со всеми". <br>

<br>

<i>"Одна из причин </i>[почему судно село на мель, - Ред.]<i> - долгий перерыв в исследованиях рельефа дна, геофизике, неактуальные карты глубин. Капитаны, может быть, и хотели бы пойти на основании других данных о ледовой и метеорологической обстановке, каким-то иным маршрутом. Они говорят: "Ребята, у нас карты глубин 30-летней давности. То есть мы знаем, мы здесь ходили и понимаем, что глубина даст пройти, а что левее-правее - мы не знаем, насколько там актуальная информация". И для научно-исследовательских судов такой риск ЧС стоит в несколько раз выше, потому что если танкерный флот, грузоперевозки осуществляются фактически плюс-минус по одним коридорам, то научно-исследовательские суда ходят абсолютно в разных акваториях и периодически могут ловить такие намытые "банки"</i>, - рассказал информагентству Сергей Зубков. <br>

<br>

Например, на карте может быть указана глубина 230 метров. За последние 30-50 лет, пока не проводились качественные исследования по рельефу дна, могло произойти "намытие", пояснил эксперт. В относительных величинах может быть изменение всего в 10 метров. И если это 230-220 метров, то разница незначительна, а если было 20 метров, а стало 10 - это уже существенно. <br>

<br>

Эксперт отметил, что для такого крупного судна, как "Михаил Сомов" с высокой осадкой, это может быть критичным. <br>

<br>

<i>"За 2020-2021 годы военно-морским флотом и геофизиками, конечно, проведено очень много исследований. И Минобороны имеет актуальные данные. Как минимум, на эти сектора точно. Они для себя актуализировали информацию. Понятно, что это секретные данные. Но на самом деле, есть много владельцев данных, которые позволят избежать таких ситуаций или снизить риски"</i>, - объяснил Nord-News Сергей Зубков. <br>

<br>

Руководитель компании, занимающейся мониторингом ледовой обстановки в Арктике, привел в пример экологические организации. По его словам, каждый, кто работает на шельфе, обязан проводит экологическое обследование, в котором собираются, в том числе, гидрологические данные по нескольким точкам в определенном участке, плюс измеряются глубины, проверяется геофизика. <br>

<br>

<i>"Соответственно, они получают актуальные карты. В целом, если это объединить на уровне государства, можно было бы получать достаточно актуальную информацию"</i>, - резюмировал Сергей Зубков.<br>

<br>

Источник: <a target="_blank" href="https://nord-news.ru/news/2023/08/22/?newsid=157992"><span style="color: #00aeef;">Nord-News</span></a><br>

</div>

<p>

</p>