В Архангельске представили артефакты экспедиций первопроходцев с Земли Франца-Иосифа

<p>

</p>

<div>

Находки с архипелага Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), относящиеся к экспедициям первопроходцев, которые исследовали и осваивали арктические острова, представили в национальном парке "Русская Арктика" в Архангельске. Как <a target="_blank" href="https://nauka.tass.ru/nauka/22931115"><span style="color: #00aeef;">рассказал ТАСС</span></a> начальник отдела сохранения историко-культурного наследия нацпарка <b>Евгений Ермолов</b>, с архипелага удалось привезти байдарку и другие предметы норвежско-американской экспедиции 1901-1902 гг. под руководством Эвлина Болдуина, а также части самолета, на котором проводилась авиаразведка перед стартом первой дрейфующей станции "Северный полюс-1" (СП-1). <br>

<br>

<i>"На острове Грили было продовольственное депо экспедиции Болдуина, там много что осталось: нарты, продукты и две байдарки. Они лежали в прибойной зоне, куда доходит вода и лед, это очень неблагоприятные условия. Байдарки были поставлены друг на друга, и верхнюю удалось извлечь изо льда, поднять повыше, выше зоны прибоя, и потом доставить в Архангельск. Вторая, к сожалению, превратилась в труху, ее достать не удалось",</i> - сказал Ермолов. <br>

<br>

<b>Сочетание эскимосских и европейских технологий</b> <br>

Экспедиция Болдуина пришла на ЗФИ в 1901 году, ее участники планировали покорить Северный полюс. На архипелаге они основали базовый лагерь на острове Алджера, а на ряде других островов - продовольственные депо. Экспедиция была хорошо оснащена, у нее было более 400 сибирских лаек, 15 сибирских пони и более 60 саней. Но поход к полюсу не состоялся, считается, что из-за разногласий между норвежскими и американскими членами экспедиции. При этом база и депо на островах были тщательно организованы, и теперь у ученых есть возможность изучать технологии, которые помогали осваивать Арктику. Ермолов отмечает, что использовались передовые разработки. И Болдуин был опытным полярником, который знал, что может пригодиться на ЗФИ. <br>

<br>

<i>"Болдуин до этого был на зимовке на ЗФИ с Уэлманом. Он знал, что байдарки понадобятся, чтобы преодолевать водные преграды",</i> - пояснил историк. Американская экспедиция под руководством Уолтера Уэлмана зимовала на ЗФИ в 1898-1899 гг., они тоже планировали покорить Северный полюс, но у них не получилось. Но эта экспедиция определила пространственное расположение Земли Франца-Иосифа, открыла самый восточный остров архипелага - Греэм-Белл и получила ценные материалы по климату территории. <br>

<br>

Байдарки были сделаны специально для экспедиции: в них сочетаются черты традиционных эскимосских каяков с современными для того времени технологиями. Двухместная лодка длиной 12 футов, шириной 4 фута, это примерно 3,6 м на 1,2 м, она хорошо помещалась на нарты. В отличие от эскимосских каяков, которые шили из кожи, байдарка сделана из брезента - в данном случае это очень плотный хлопок с пропиткой. <i>"Форма каяка, места для багажа - все традиционное эскимосское. Каркас добротный деревянный, применены принципы строительства шлюпки, весла тоже деревянные. Микс технологий традиционных северных народов и европейской цивилизации - получилась вот такая байдарка",</i> - показал Ермолов. - <i>"Если вы с собой берете байдарку кожаную, то вам надо взять эскимоса, который сможет ее зашить. А брезент зашьет любой матрос, который имеет дело с парусами".</i> <br>

<br>

Байдарка была ярко-оранжевой, чтобы было далеко видно - Болдуин даже это учел. А вот крепления для ружья, скорее всего, делали на месте. Внутрь лодки его класть было нельзя, оружие на ЗФИ всегда должно быть под рукой и при этом не скатываться в воду. Также оно не должно мешать грести. Ружье крепилось перед первым гребцом, чтобы он мог его быстро схватить и обороняться от белого медведя. Чехол от ружья, кстати, тоже удалось найти. <br>

<br>

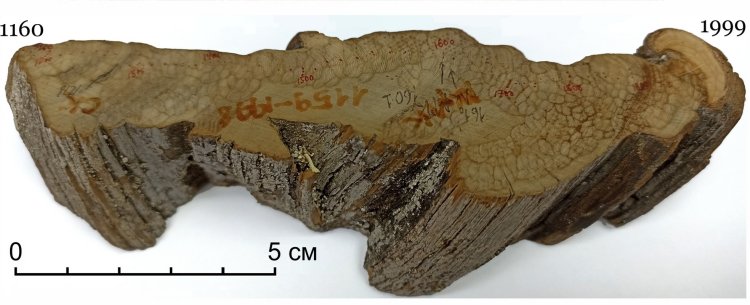

<b>Деревянный самолет для Арктики</b> <br>

Еще одна находка - это рули высоты от самолета "Арк-5" номер Н-128. Они сделаны из дерева, как практически и вся машина. Для Арктики модифицировали самолет Р-5. Он был предназначен для двух человек, у него даже не было закрытой кабины. <i>"Сделали общую кабину, застеклили ее, там был большой люк, через который можно было залезать. Выхлопные газы, которые шли из двигателя, заходили внутрь этого салона. Он отапливался, он был теплый. Там было установлено мощное радиооборудование: радиокомпас, радиоприемники, радиопередатчики",</i> - сказал историк, добавив, что в арктической версии самолета были поставлены дополнительные топливные баки, емкости для аварийного запаса продуктов и других припасов. <br>

<br>

В 1936 году на Землю Франца-Иосифа из Москвы прилетели два таких самолета: Н-127 и Н-128. Одним командовал Михаил Водопьянов, вторым - Василий Махоткин. Они проводили разведку во время подготовки к созданию первой дрейфующей станции "Северный полюс-1", дрейф которой начнется в 1937 году. Надо было понять, можно ли долететь до ЗФИ, можно ли использовать самолеты для заброски полярников. <br>

<br>

Оба "Арк-5" потерпели аварию в 1936 году. В итоге из двух самолетов собрали один, он улетел с ЗФИ в Москву, для второго - Н-128 - привезли запчасти, отремонтировали, и он был разведчиком погоды на острове Рудольфа - самом северном острове ЗФИ, где и разбился в 1937 году. <i>"И когда мы там работали, на территории полярной станции, конечно, хотелось найти что-нибудь от этого самолета. И вот нашлись эти рули высоты, а еще фрагменты крыльев и фюзеляжа. Но все это находилось в ручье, и самолет буквально растащило по территории этого ручья. Рули высоты извлечь удалось",</i> - рассказал собеседник агентства. <br>

<br>

Находка помогла разгадать загадку с цветом самолетов. Считалось, что для Арктики их красили в красный. Ученые доказали, что машину полностью не перекрашивали, а наносили красные полосы поверх основного зеленого цвета.<br>

<br>

Источник: <a target="_blank" href="https://nauka.tass.ru/nauka/22931115"><span style="color: #00aeef;">ТАСС</span></a>

</div>

<br>