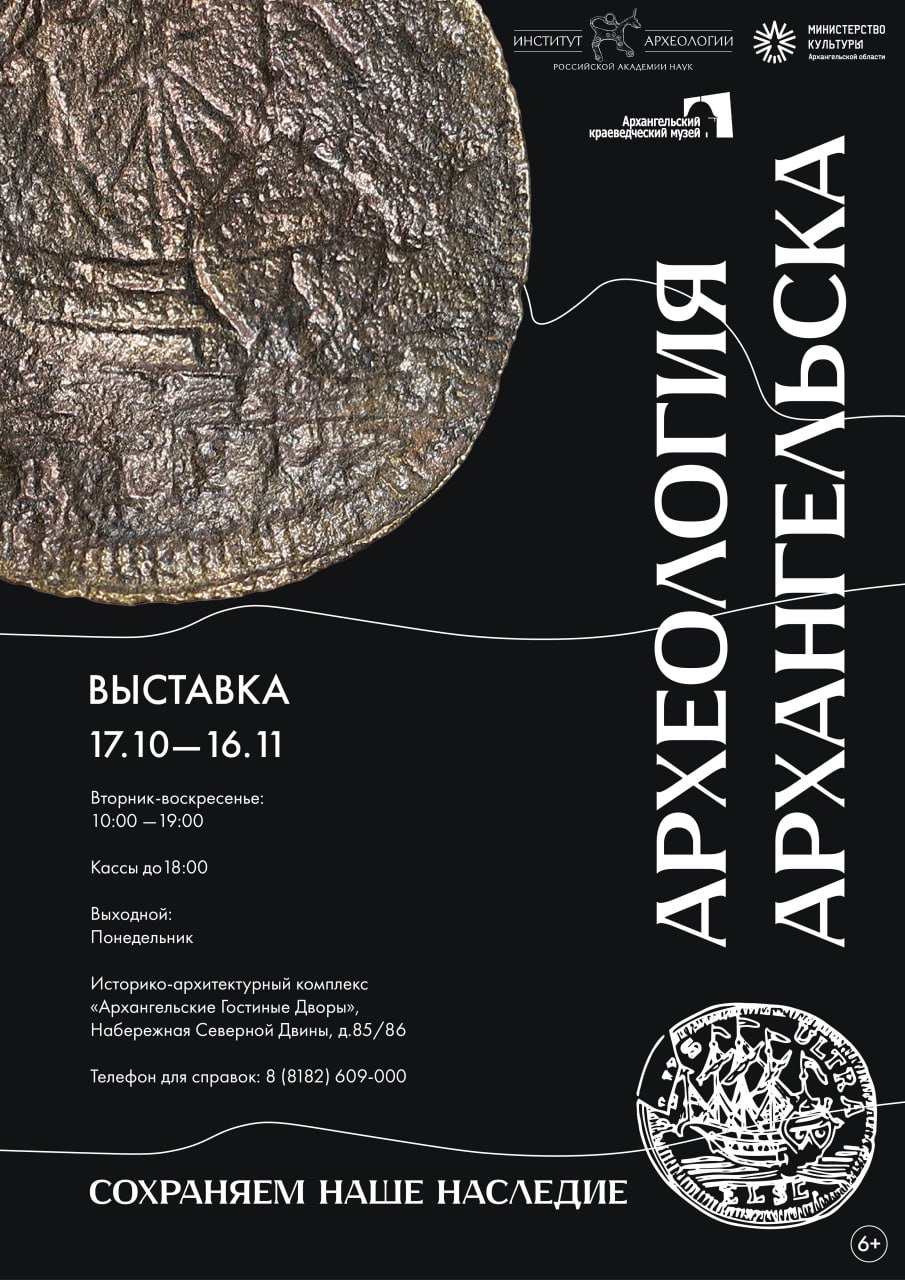

В Архангельске открывается выставка археологических находок из раскопок ИА РАН

<p>

</p>

<div>

17 октября 2025 г. в историко-архитектурном комплексе "Архангельские Гостиные дворы" открывается выставка "Археология Архангельска: сохраняем наше наследие", подготовленная Институтом археологии РАН и Архангельским краеведческим музеем. На ней будут представлены находки, полученные в ходе спасательных раскопок перед работами по реконструкции на площади Профсоюзов. Эти исследования, проведенные специалистами Института археологии РАН, стали самыми крупными в истории изучения археологического наследия Архангельска. <br>

<br>

Институт археологии РАН ведет спасательные раскопки перед реконструкцией площади Профсоюзов с августа 2024 г. Это место – исторический центр Архангельска: оно осваивалось с середины XVII в., и в начале XVIII в. здесь находились параллельная берегу проезжая улица и солдатская слобода. После катастрофического пожара 1793 г. город стал застраиваться по регулярному плану, и здесь появились кварталы, образованные пересекающимися прямыми улицами. В начале XIX в. посреди плотной застройки было оформлено большое свободное пространство, на котором предполагалось построить здание Оперного театра. Театр не был достроен, но площадь XIX в. сохранилась до наших дней, скрывая под собой археологическое наследие города, в том числе и периода его дорегулярной планировки. <br>

<br>

Старейшая часть культурного слоя на площади Профсоюзов была сформирована в период с конца XVII до конца XVIII в. и постепенно перекрыта позднейшими напластованиями. При проведении раскопок здесь найдено свыше 2000 индивидуальных находок: фрагменты одежды и обуви, фурнитура, нательные кресты, предметы торговли (монеты, счётные жетоны, торговые пломбы), предметы, связанные с рыбной ловлей и судоходством, детали предметов вооружения, хозяйственно-бытовые вещи, а также предметы импорта – фрагменты североевропейских белоглинянных курительных трубок, керамики, монеты и счётные жетоны. <br>

<br>

Значительную часть этих находок можно увидеть на выставке "Археология Архангельска: сохраняем наше наследие". Пространство выставки разделено на четыре части, каждая из которых посвящена определенной категории находок. Среди них – изделия личного благочестия, кухонная утварь, столовые приборы, украшения и фурнитура одежды, импортные изделия. Представленные на выставке находки датируются концом XVII – XVIII в. – временем расцвета и постепенного угасания города как порта международной торговли. Они характеризуют духовную сферу, быт, моду и торговые связи архангелогородцев того времени. <br>

<br>

Между витринами с предметами, собранными в ходе раскопок, установлены планшеты с краткими текстами, рассказывающими о находках, и фотокартины, на которых можно увидеть изображения предметов, наиболее ярко иллюстрирующих представленные категории изделий. <br>

Одна из задач выставки – знакомство горожан и гостей города с его археологическим наследием, а также с первыми результатами масштабных раскопок на площади Профсоюзов. На сегодняшний день город в археологическом отношении изучен недостаточно. Благодаря спасательным раскопкам и извлечению из культурных слоев большого количества находок, появилась возможность получить новые данные о застройке этого места и собрать большую коллекцию артефактов, которые были бы утрачены без предварительных археологических исследований в ходе земляных работ. <br>

<br>

Выставка будет работать до 16 ноября 2025 г.<br>

<br>

Источник: <a target="_blank" href="https://archaeolog.ru/press/exhibitions/v-arkhangelske-otkryvaetsya-vystavka-arkheologicheskikh-nakhodok-iz-raskopok-ia-ran"><span style="color: #00aeef;">Институт археологии РАН</span></a>

</div>

<p>

</p>