Вечная мерзлота исчезла с большей части шельфа Восточной Сибири

24.04.2025

К такому сенсационному выводу пришла группа российских ученых из Института проблем нефти и газа РАН по результатам пятилетнего периода исследований в Арктике. Статья об этом вышла на днях в журнале "Доклады академии наук". О самом исследовании и его значении для нашей страны и всего мира в интервью, размещенном на портале "Научная Россия" рассказал заместитель директора по науке Института проблем нефти и газа РАН, член-корреспондент РАН Василий Богоявленский.

Василий Игоревич, что подвигло вашу научную группу провести исследование около 1,3 миллиона квадратных километров арктического шельфа Восточной Сибири?

Если вы помните, в 2012 году группа исследователей под руководством дальневосточного ученого Игоря Семилетова опубликовала статью о возможной "метановой катастрофе", связанной с "деградацией подводной мерзлоты, вызывающей деградацию газогидратов" (это твердые соединения газа и воды, имеющие вид плотного снега. – Авт.) на Восточно-Сибирском шельфе, включающем моря Лаптевых и Восточно-Сибирское. По их данным, "Восточно-Сибирский шельф является массированным источником метана в атмосферу Арктического региона, вклад которого соизмерим со вкладом всего Мирового океана", что способствует "росту атмосферных концентраций метана до уровней, способных вызвать значительное и даже катастрофическое потепление нашей планеты". Если это так, то роль газогидратов, скованных в подводной криолитозоне (верхняя часть земной коры с отрицательной температурой пород – Авт.) Арктики и высвобождающихся при деградации мерзлоты, действительно можно было бы назвать одной из главных причин усиления парникового эффекта на планете, ведущей к "метановой катастрофе". Все это выглядело достаточно логично, в связи с чем эти "сенсационные" данные заинтересовали широкий круг ученых практически во всем мире, в том числе и нас.

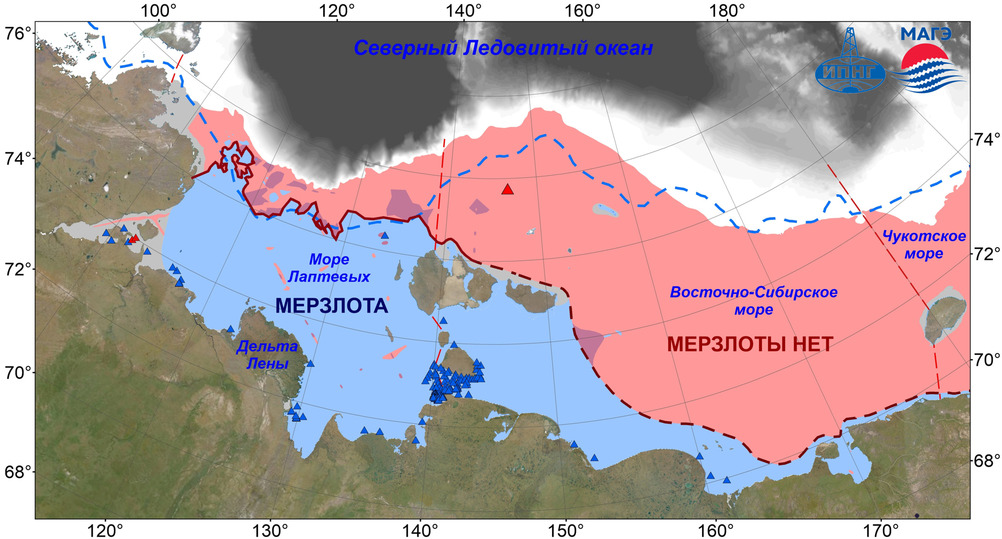

В результате проведенных нами пятилетних исследований данных сейсморазведки в морях Лаптевых и Восточно-Сибирском мы пришли к новым выводам, на основе которых мы рекомендуем мировому сообществу пересмотреть традиционно сложившиеся представления о широкомасштабном распространении субаквальной мерзлоты и сопутствующих ей газогидратов в Арктике. Отмечу, что традиционные представления были получены рядом отечественных и зарубежных ученых главным образом на основе математического моделирования.

Расскажите поподробней о вашей работе.

Начать наши исследования мы решили с обособленного, самого крупного района в центральной части моря Лаптевых, где команда Игоря Семилетова обнаружила во многих местах вырывающиеся со дна в воду интенсивные струи пузырей газа (преимущественно метана), которые на эхограммах имеют вид факелов, в связи с чем за рубежом ранее был закреплен термин "газовые факелы". Меня изначально насторожило то, что эта зона является континентальным продолжением хребта Гаккеля – подводного хребта в Северном Ледовитом океане с многочисленными разломами земной коры в зоне спрединга (расхождения литосферных плит – Авт.), сопровождаемого землетрясениями. Через такие активные разломы возможна интенсивная вертикальная миграция глубинного газа. Не знаю, почему на нее не обратили серьезное внимание наши предшественники...

То есть вы пришли к выводу, что газ, вырывающийся из центральной части моря Лаптевых, был не мерзлотного, а глубинного происхождения?

Да, но первоначально это была гипотеза. Потребовалась большая работа с данными сейсморазведки, в ходе которой она получила подтверждения. Мы использовали данные сейсморазведки, полученные за длительный период работы Морской арктической геологоразведочной экспедиции (МАГЭ), с которой у нас многолетнее научно-техническое сотрудничество, а я лично активно сотрудничаю с МАГЭ с 1980 года. И мы получили серьезные подтверждения тому, что вырывающийся из дна газ, скорей всего, не газогидратного, а глубинного происхождения. Первые статьи об этом мы опубликовали в 2018-2021 годах. Дальше встал вопрос о том, что два источника происхождения газа могут накладываться друг на друга. Это и привело нас к исследованию состояния субаквальной многолетней мерзлоты. И вот здесь началось самое интересное!

Автор: Наталья Веденеева. Продолжение интервью читайте на портале "Научная Россия"

Василий Игоревич, что подвигло вашу научную группу провести исследование около 1,3 миллиона квадратных километров арктического шельфа Восточной Сибири?

Если вы помните, в 2012 году группа исследователей под руководством дальневосточного ученого Игоря Семилетова опубликовала статью о возможной "метановой катастрофе", связанной с "деградацией подводной мерзлоты, вызывающей деградацию газогидратов" (это твердые соединения газа и воды, имеющие вид плотного снега. – Авт.) на Восточно-Сибирском шельфе, включающем моря Лаптевых и Восточно-Сибирское. По их данным, "Восточно-Сибирский шельф является массированным источником метана в атмосферу Арктического региона, вклад которого соизмерим со вкладом всего Мирового океана", что способствует "росту атмосферных концентраций метана до уровней, способных вызвать значительное и даже катастрофическое потепление нашей планеты". Если это так, то роль газогидратов, скованных в подводной криолитозоне (верхняя часть земной коры с отрицательной температурой пород – Авт.) Арктики и высвобождающихся при деградации мерзлоты, действительно можно было бы назвать одной из главных причин усиления парникового эффекта на планете, ведущей к "метановой катастрофе". Все это выглядело достаточно логично, в связи с чем эти "сенсационные" данные заинтересовали широкий круг ученых практически во всем мире, в том числе и нас.

В результате проведенных нами пятилетних исследований данных сейсморазведки в морях Лаптевых и Восточно-Сибирском мы пришли к новым выводам, на основе которых мы рекомендуем мировому сообществу пересмотреть традиционно сложившиеся представления о широкомасштабном распространении субаквальной мерзлоты и сопутствующих ей газогидратов в Арктике. Отмечу, что традиционные представления были получены рядом отечественных и зарубежных ученых главным образом на основе математического моделирования.

Расскажите поподробней о вашей работе.

Начать наши исследования мы решили с обособленного, самого крупного района в центральной части моря Лаптевых, где команда Игоря Семилетова обнаружила во многих местах вырывающиеся со дна в воду интенсивные струи пузырей газа (преимущественно метана), которые на эхограммах имеют вид факелов, в связи с чем за рубежом ранее был закреплен термин "газовые факелы". Меня изначально насторожило то, что эта зона является континентальным продолжением хребта Гаккеля – подводного хребта в Северном Ледовитом океане с многочисленными разломами земной коры в зоне спрединга (расхождения литосферных плит – Авт.), сопровождаемого землетрясениями. Через такие активные разломы возможна интенсивная вертикальная миграция глубинного газа. Не знаю, почему на нее не обратили серьезное внимание наши предшественники...

То есть вы пришли к выводу, что газ, вырывающийся из центральной части моря Лаптевых, был не мерзлотного, а глубинного происхождения?

Да, но первоначально это была гипотеза. Потребовалась большая работа с данными сейсморазведки, в ходе которой она получила подтверждения. Мы использовали данные сейсморазведки, полученные за длительный период работы Морской арктической геологоразведочной экспедиции (МАГЭ), с которой у нас многолетнее научно-техническое сотрудничество, а я лично активно сотрудничаю с МАГЭ с 1980 года. И мы получили серьезные подтверждения тому, что вырывающийся из дна газ, скорей всего, не газогидратного, а глубинного происхождения. Первые статьи об этом мы опубликовали в 2018-2021 годах. Дальше встал вопрос о том, что два источника происхождения газа могут накладываться друг на друга. Это и привело нас к исследованию состояния субаквальной многолетней мерзлоты. И вот здесь началось самое интересное!

Автор: Наталья Веденеева. Продолжение интервью читайте на портале "Научная Россия"