Глобальное отступление льда. Почему тают ледники в Арктике

Тревожные для экологов новости приходят в последнее время из арктических экспедиций. Так, например, участники экспедиции "Арктический плавучий университет—2025" обнаружили кости древних китов на морской террасе, которая еще 20 лет назад была под слоем льда. Это лишь один из наглядных примеров аномально быстрого таяния ледников за последние десятилетия. Вместе с <b>Антоном Викторовичем Тереховым</b>, кандидатом географических наук, научным сотрудником отдела географии полярных стран Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), <a target="_blank" href="https://scientificrussia.ru/articles/globalnoe-otstuplenie-lda-pocemu-taut-ledniki-v-arktike"><span style="color: #00aeef;">"Научная Россия"</span></a> попыталась разобраться в причинах этого явления, а также в том, чем оно грозит и можно ли как-то исправить ситуацию. Или все это не так уж опасно?<br>

<br>

<b>Почему начали таять ледники?</b><br>

<br>

Обычно основной причиной таяния ледников называют глобальное потепление, вызванное деятельностью человека. Действительно, по мере того как промышленность развивается, увеличиваются масштабы производства, в атмосферу выбрасывается больше парниковых газов, которые влияют на состояние атмосферы – в частности, способствуют повышению температуры воздуха. Это и углерод от сжигания топлива, и метан от сжигания отходов в сельском хозяйстве, и озон от транспорта и химических заводов. Все это можно отнести к человеческому фактору. И, безусловно, это оказывает непосредственное влияние на ледники: если температура выше, значит, зимой снега выпадет меньше, а летом он будет дольше и интенсивнее таять. Как следствие, ледник уменьшится. <br>

<br>

<i>

"Если температуру мы можем измерить непосредственно, то оценить вклад человека в ее рост возможно только косвенно, математическими расчетами и моделированием. Даже если бы мы смогли повесить счетчик на каждую выхлопную трубу и очень точно измерить все антропогенные выбросы углекислого газа, то вопрос “А на сколько градусов эти выбросы поднимут температуру?” может быть решен только на основе сложных климатических моделей. Такие обзоры делает международная Межправительственная группа экспертов по изменению климата, а на уровне нашей страны “Оценочные доклады об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации” готовит Росгидромет. В этих докладах подытоживается, что наиболее вероятно, именно антропогенная деятельность ответственна за столь стремительное потепление",</i> — объясняет А.В. Терехов.<br>

<br>

При этом ученый добавил, что у глобального потепления есть и природные факторы. Дело в том, что в конце XIX — начале ХХ в. мир вышел из малого ледникового периода, продолжавшегося примерно с начала XIV в. Причем именно его последняя фаза ознаменовалась самыми холодными зимами — во многом из-за замедления течения Гольфстрим. В ХХ в. его активность, наоборот, усилилась, и температура стала постепенно повышаться. Таким образом, резкий рост промышленности совпал по времени с естественным потеплением, что усугубило ситуацию.<br>

<br>

<b>Что происходит в Арктике сейчас?</b><br>

<br>

Если во всем мире темпы глобального потепления ускорены воздействием человека, то в Арктике этот процесс идет еще быстрее. Здесь в игру вступает эффект альбедо — когда земная поверхность становится «зеркалом» для солнечного света. Массивы льда и снега этот свет отражают, а вот земля и вода, наоборот, поглощают его. Площадь незамерзшей воды в Северном Ледовитом океане увеличивается — увеличивается и поглощение света. То же можно сказать и о земле, оголившейся после того, как ледяной массив над ней растаял.<br>

<br>

С 2000 по 2023 г. центры оледенения в Арктике потеряли от 3 до 9% своего объема (в зависимости от конкретного центра). В последние десятилетия темпы потепления и, следовательно, сокращения льда только увеличиваются: с 1980 г., как утверждают ученые, Арктика нагревается примерно в четыре раза быстрее остальной части планеты. Средняя температура воздуха неуклонно ползет вверх, океан нагревается, и кажется, этот процесс не остановить…<br>

<br>

<b>Перестройка экосистем</b><br>

<br>

С изменением климата меняется и вся экосистема, а в Арктике она уникальна именно за счет вечной мерзлоты. Отступление ледников меняет и циркуляцию атмосферы, и микроклимат, а это означает необратимые последствия для животного и растительного мира, который в Арктике особенно уязвим. Например, сокращение площади ледников критично для моржей, устраивающих лежбища на ледяных массивах. То же самое можно сказать и о нарвалах, обитающих в водах рядом с ледниками. Но дело не только в самих ледниках. Из-за потепления воды стали активно распространяться вирусы: несколько лет назад фиксировали вспышки "тюленьей чумы", смертельно опасной для кольчатой нерпы — основного вида арктических тюленей. Естественно, в таких условиях под угрозой оказываются и хищники, например белые медведи, для которых кольчатая нерпа служит самой важной пищей. Из-за сокращения популяции тюленей медведи вынуждены тратить больше энергии на охоту. <br>

<br>

Полную версию статьи читайте на <a target="_blank" href="https://scientificrussia.ru/articles/globalnoe-otstuplenie-lda-pocemu-taut-ledniki-v-arktike"><span style="color: #00aeef;">портале "Научная Россия"</span></a>.<br>

Томские ученые создали сплав для Арктики и космоса в 1,5 раза прочнее аналогов

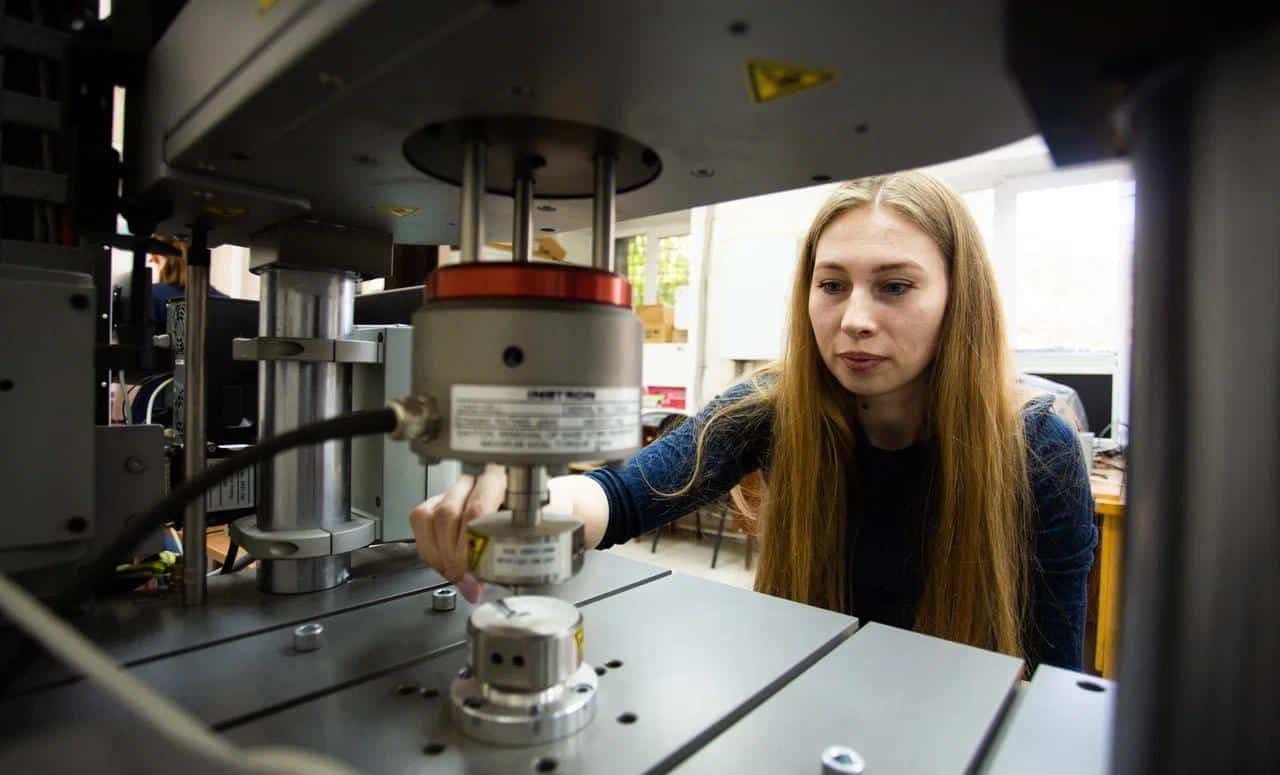

Ученые ТГУ улучшили свойства сплава с эффектом памяти формы, добавив железо в состав CoNiAl. Новый материал демонстрирует повышенную прочность и более широкий диапазон рабочих температур, смещенный в низкотемпературную область. Эти улучшения делают его перспективным для создания высоконадежных, компактных и простых в обслуживании компонентов приводов и актюаторов для работы в экстремальных условиях Арктики и космоса, например, в конструкциях ледоколов и космических кораблей.<br>

<br>

Научный коллектив лаборатории физики высокопрочных кристаллов <a href="https://spti.tsu.ru/" target="_blank"><span style="color: #00aeef;">СФТИ</span></a> ТГУ исследовал функциональные возможности монокристаллов из кобальта, никеля и алюминия и железа (CoNiAlFe). Этот сплав обладает двусторонним эффектом памяти формы и может использоваться в разных сферах промышленности. В частности он хорошо подходит как материал для комплектующих актюаторов и приводов, которые есть в конструкции ледоколов и космических кораблей. Железо было добавлено к ранее созданному сплаву CoNiAl в рамках работы над проектом при поддержке гранта РНФ. Исследования в рамках проекта позволят разработать недорогой сплав с памятью формы, которые имеет широкий диапазон рабочих температур и стабильные свойства. Уже полученные результаты показали, что легирование железом расширяет диапазон рабочих температур на 50 градусов, смещая температуры в низкотемпературную область. Кроме того, сплав CoNiAlFe выдерживает рабочую нагрузку в 1,5 раза выше чем CoNiAl.<br>

<br>

Работа ученых направлена на усовершенствование и создание новых технических возможностей для развития стратегии освоения космического пространства и северных широт, в том числе — российского региона Арктики. Разработка сплавов CoNiAlFe с двусторонним эффектом памяти формы позволит делать компоненты актюаторов и приводов в ледоколах и космических кораблях высоконадежными, но простыми по конструкции, компактными по размеру, легкими в сборке и обслуживании. При этом изготовление сплава экономически доступно для лабораторий и производств. Лаборатория физики высокопрочных кристаллов СФТИ — одна из немногих в мире, которая занимается ростом и исследованием монокристаллов. Проводимые в рамках проекта исследования на монокристаллах являются уникальными — в научной литературе описываются в основном исследования на поликристаллах.

<p>

Создание монокристаллического сплава с высокой термомеханической и циклической стабильностью началось в 2023 году. Изначально коллектив проекта <a href="https://news.tsu.ru/news/fiziki-tgu-sozdali-splav-s-pamyatyu-formy-v-usloviyakh-arkticheskikh-temperatur/" target="_blank"><span style="color: #00aeef;">создал</span></a> трехкомпонентные монокристаллы из кобальта, никеля и алюминия. В широком диапазоне температур изделия из такого сплава многократно могут менять размеры — как при механическом воздействии, так и без него, и полностью возвращаться к исходному положению. При этом изделия не сломаются и не потеряют данное свойство в последующих циклах. Это называется циклической стабильностью двустороннего эффекта памяти формы. Такая особенность сплава позволит продлить работу приборов, улучшить их эффективность и работоспособность, исключить аварийные ситуации.

</p>

<p>

Применять это можно, к примеру, в пожарных системах. При повышении температуры датчик срабатывает, изменив форму и нажав на нужную кнопку, после чего приводится в действие сигнализация.

</p>

<p>

<i>"На втором этапе проекта мы проводили исследования сплава уже из четырех компонентов — с добавлением железа. Был получен эффект памяти формы в циклах "охлаждение — нагрев" без воздействия нагрузки, и величина обратимой деформации оказалась довольно большой — порядка 6-8%. Этот эффект достаточно стабильный — выдерживает 100 циклов. Легирование железом должно повышать у сплава энтропию смещения, и, как мы предполагаем, вырастает его термомеханическая и </i><a href="https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5212879" target="_blank"><i><span style="color: #00aeef;">циклическая стабильность сверхэластичности</span></i></a><i>. В итоге добавление железа может привести к термомеханической стабильности материала до 200 градусов, тем самым расширяя температурный интервал работы данных сплавов",</i> — рассказывает руководитель проекта — кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории физики высокопрочных кристаллов СФТИ ТГУ <b>Анна Ефтифеева</b>.

</p>

<p>

Железо делает сплав CoNiAlFe еще и высокопрочным. Так, у CoNiAlFe рабочая нагрузка может быть значительно выше — до 1000 мегапаскалей. Это в полтора раза больше, чем у сплава без железа.

</p>

<p>

В третьем, заключительном, этапе проекта физики планируют провести исследования циклической и термомеханической стабильности монокристаллического сплава CoNiAlFe. Его свойства проверят на более 100 циклах под воздействием высоких нагрузок и температур.

</p>

<p>

Также будут проведены аналогичные исследования на поликристаллах CoNiAlFe. Монокристаллы сплава из этих элементов более устойчивы к разрушению — в них нет границ зёрен, а поликристаллы по этим границам могут быстро разрушаться. Это плохо влияет на циклическую стабильность материала — изделия из него могут продемонстрировать обратную деформацию лишь несколько раз или вообще единожды. Однако поликристаллы дешевле, чем моно, а это немаловажно для производств.

</p>

<p>

<i>"Мы хотим попробовать решить проблему с разрушением поликристаллов, подобрав нужную методику термообработки. Сохранить в них сверхпластичность, как у монокристаллов, очень сложно, но все же хочется добиться такого результата"</i>, — добавляет Анна Ефтифеева.

</p>

<p>

Проект <i>"Разработка физических основ повышения термомеханической и циклической стабильности сверхэластичности в среднеэнтропийных сплавах CoNiAl(Fe) для применения при экстремально высоких и низких температурах"</i> <a href="https://rscf.ru/project/23-79-10093/" target="_blank"><span style="color: #00aeef;">ведется</span></a> по гранту Российского научного фонда. Руководитель — кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории физики высокопрочных кристаллов СФТИ ТГУ <b>Анна Ефтифеева</b>. В работе также принимают участие другие сотрудники лаборатории: младший научный сотрудник <b>Антон Тагильцев</b>, инженеры-исследователи <b>Элеонора Янушоните</b>, <b>Мария Жердева</b>, <b>Илья Фаткуллин</b> и <b>Ирина Курлевская</b>, а также доцент кафедры физики металлов физического факультета ТГУ <b>Сергей Аникеев</b>.

</p>

<p>

Результаты исследования циклической стабильности сверхэластичности монокристаллов CoNiAlFe представлены <a href="https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5212879" target="_blank"><span style="color: #00aeef;">здесь</span></a>. Руководитель проекта Анна Ефтифеева представила эту научную разработку на одной из крупнейших профильных конференций — VI международной конференции "Сплавы с памятью формы" (Москва).

</p>

<p>

Источник: <a target="_blank" href="https://naked-science.ru/article/column/splav-dlya-arktiki-i-kosm"><span style="color: #00aeef;">Naked Science</span></a>

</p>

Специальные сладости для северян придумали в УрГЭУ

<p style="color: #333a44; border-collapse: collapse;">

</p>

<div>

Аспирант 3 курса кафедры технологии питания Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) <b>Шамиль Шамилов</b> разработал специальные конфеты для жителей Арктики и защитил по этой теме кандидатскую диссертацию.

</div>

<br>

Для научных целей Шамиль Шамилов изучал сенсорную чувствительность населения Арктики и Крайнего Севера. <i>"Изучив все факторы, которые влияют на население (экстремально низкие температуры, недостаток солнечного света, недостаточное питание, тяжелые условия труда и другие), ученые предложили несколько градаций шоколадных изделий, каждое из которых, а это два вида — шоколад и конфеты, закрывает какую-то "проблему". Таким образом, мы получили полезную начинку в шоколадной глазури",</i> - рассказала научный руководитель ученого, доктор технических наук, профессор <b>Наталия Заворохина</b>.<br>

<br>

<i>"Дело в том, что у северных ягод меньше срок вегетации, в результате у таких ягод как брусника, водяника, княженика, морошка, в три, иногда в пять раз больше полезных веществ, чем у таких же ягод, но произрастающих, например, на Алтае",</i> — пояснила эксперт. <br>

<br>

Автор диссертации разработал купаж растительных масел, включающий рыжиковое, амарантовое, льняное, облепиховое и масло расторопши, чтобы обогатить конфеты ненасыщенными жирными кислотами. Это влияет положительно прежде всего на адаптацию организма к климатическим условиям. Есть конфеты в виде трюфеля, с добавлением морошки, с мармеладом из пюре арктических ягод и еще один вид — конфета с сырной обсыпкой, в которой содержится увеличенное количество триптофана — кислоты, способствующей успокоению и психологической разгрузке. <br>

<br>

<i>"Шоколад, который мы разработали, содержит капсаицин, который входит в состав всех острых перцев — чили, халапеньо и других. Это такое вещество, которое дает сигнал мозгу, и начинается термогенез, то есть человеку изнутри становится теплее",</i> — добавила профессор.<br>

<br>

Предложенная учеными шоколадная продукция — не просто теоретическая разработка. В Тюмени, где диссертант работает шоколатье, местная крафтовая фабрика запустила ее производство. Шамиль Шамилов, кроме самих конфет, разработал и технологию приготовления ягодного пюре, для которого вместе с мякотью до нескольких микрон измельчаются косточки, которые также содержат полезные вещества. Далее пюре просто замораживается и используется по мере необходимости. <br>

<br>

Источник: <a target="_blank" href="https://www.usue.ru/novosti/special-nye-sladosti-dlya-severyan-ot-urgeu/"><span style="color: #00aeef;">Пресс-служба УрГЭУ</span></a>

<p>

</p>

<p>

</p>