Ученые исследовали записи Синей книги с первой полярной станции Земли Франца-Иосифа

<p>

</p>

<div>

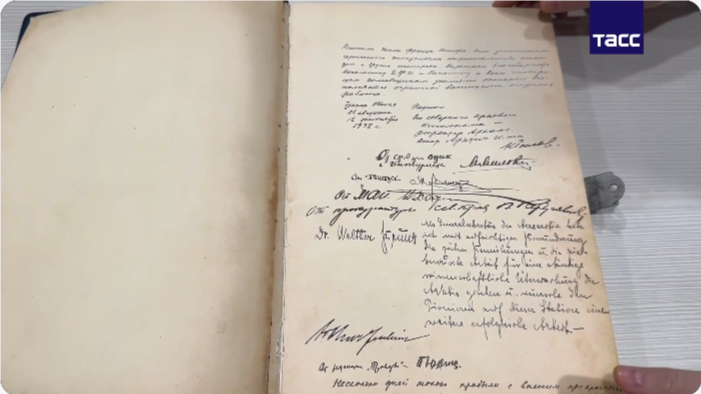

Специалисты национального парка "Русская Арктика" изучили и систематизировали записи так называемой Синей книги первой советской полярной станции на Земле Франца-Иосифа, рассказал ТАСС начальник отдела сохранения историко-культурного наследия парка <b>Евгений Ермолов</b>. Это гостевая книга станции, в ней оставляли записи выдающиеся полярники и исследователи, а также описывались события, которые не входили в стандартные отчеты, например, рождения детей и выбор имен для них. <br>

<br>

<i>"Мы все записи расшифровали, систематизировали, перенабрали вручную, что-то перевели, потому что в книге есть записи, например, на немецком языке",</i> - рассказал Ермолов. - <i>"Синяя книга", или "Голубая книга", есть два названия - это книга почетных гостей полярной станции "Бухта Тихая". Завели ее, судя по всему, сразу же в первую зимовку, в 1929 году, когда основали станцию. И просуществовала она до самого конца, до 1960 года, потому что последняя запись, которая здесь есть, это запись о том, что полярная станция закрыта. И опись документов, которые забирают, и в том числе и Синюю книгу".</i> <br>

<br>

После того, как книгу вывезли с острова Гукера, она пропала. И несколько лет назад ее случайно нашли сотрудники Арктического музейно-выставочного центра (Санкт-Петербург) на одном из интернет-аукционов. К сожалению, часть тетрадей утрачена, записи начинаются с 1932 года. Есть еще несколько пробелов, но завершающая запись от 18 сентября 1960 года сохранилась. <br>

Сначала в книге расписывались в основном гости: капитаны, руководители экспедиций, летчики, журналисты. Знаменитый полярный летчик Михаил Водопьянов оставил запись на целую страницу 13 мая 1936 года. Тогда самолеты впервые долетели с Большой земли на Землю Франца-Иосифа. В бухте Тихой на острове Гукера приземлились два самолета. <br>

<br>

<i>"Эти самолеты стартовали на центральном аэродроме в Москве и почти месяц добирались до Земли Франца-Иосифа. Летели через Архангельск, через Амдерму, через Мыс Желания, это был первый опыт таких арктических полетов, следующим шагом была подготовка к полету на Северный полюс. Они искали аэродром. И это супер-важная, ценная запись. И так, по сути, за любой такой записью стоит большая история, что это очень интересно",</i> - показал собеседник агентства. <br>

<br>

По именам, представленным в Синей книге, можно изучать историю советского освоения Арктики: в ней расписались Иван Папанин, Михаил Пинегин и многие другие. В какой-то момент в ней стали вести записи и начальники станции. <br>

<br>

<b>Браки, дети и взаимоотношения на полярной станции<br>

</b> <br>

Как говорит Ермолов, в Синей книге собрано очень много материала, который можно изучать. Писали в том числе и серьезную критику, то, что было не отразить в отчетах. Руководитель пятой зимовки в Тихой (1933-1934 гг.) Антон Мотненко отмечает, что станция находится в ненадлежащем состоянии, мол, лозунги лозунгами, но надо налаживать работу дальше. <br>

<i>"Даже такие всплывают моменты. Если посмотреть, что произошло при Мотненко, все было довольно непросто. У них эпидемия случилась, как только они приехали на станцию, и даже какое-то время наблюдений не вели, потому что все были больны. Даже был случай, когда одного зимовщика пришлось посадить под арест, и он очень долго сидел. Короче, зимовка была очень неспокойная",</i> - привел пример Ермолов. <br>

<br>

Полярники вели стандартные журналы, заполняли отчеты, но формальные документы не могли предусмотреть все нюансы жизни станции, такие как бракосочетания и рождения детей. Все это записывали в Синей книге. <br>

<br>

<i>"Люди сначала бракосочетаются где-нибудь по осени, потом у них весной, в апреле рождается ребенок",</i> - показывает историк. - <i>"Начальник станции был царь и бог, как капитан на судне, поэтому он мог делать все, это было в его полномочиях, в том числе регистрировать брак. Конечно, эти свидетельства, которые выдавались на полярной станции, были не совсем официальные. При возвращении на большую землю нужно было получать официальное свидетельство в официальном ЗАГСе. У детей, рожденных в "Бухте Тихой", в свидетельстве о рождении написано "Бухта Тихая, Земля Франца-Иосифа", но оно выдано где-нибудь в Ленинграде, не на Земле Франца-Иосифа".</i> <br>

<br>

Всего в книге несколько десятков сохранившихся записей, которые показывают жизнь полярной станции. В 1955 году в Тихой снимали кадры для фильма "Два капитана", съемочная группа "Ленфильма" прожила на острове Гукера 75 дней.<i> "Окружали вниманием и теплотой, теплотой, способной согреть на любом морозе",</i> - процитировал Ермолов. - <i>"Если советский зритель получит представление об Арктике в этом фильме, то в этом заслуга коллектива полярников, помогавших советом, дружбой, делами. Покидая станцию, от имени киностудии "Ленфильм" приносим благодарность коллективу полярной станции, содействовавшему нашей работе в суровых условиях Арктики".<br>

</i> <br>

В настоящее время на острове Гукера в летний сезон работает база национального парка "Русская Арктика", здесь продолжают традицию "Синей книги". С ее репринтом можно познакомиться на станции, и оставить собственную запись. <br>

<br>

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная особо охраняемая природная территория России и Евразии. Парк включает в себя северную часть острова Северного архипелага Новая Земля и полностью архипелаг Земля Франца-Иосифа.<br>

<br>

Источник: <a target="_blank" href="https://tass.ru/nauka/26326927"><span style="color: #00aeef;">ТАСС</span></a>

</div>

<p>

</p>