Ровно 95 лет назад Хибинская горная станция вошла в систему Академии наук СССР

<p align="left">

</p>

<p align="left">

</p>

<div>

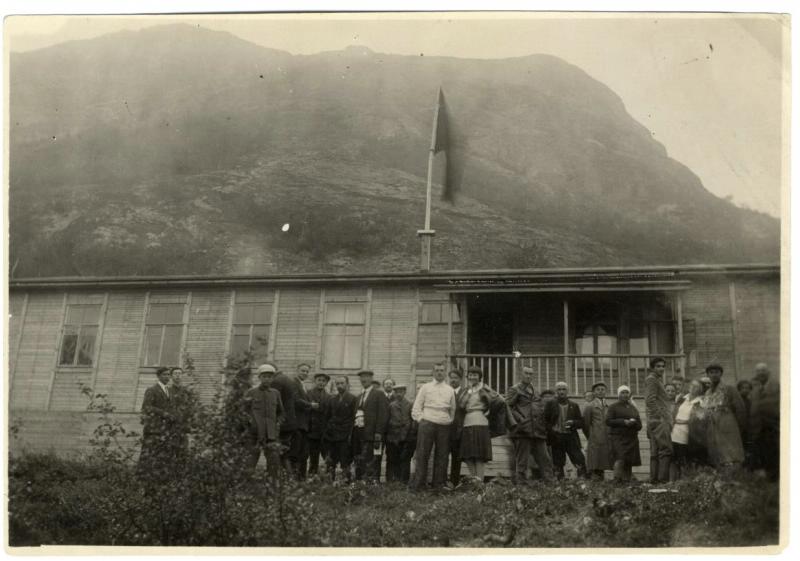

Научный архив, научно-организационный отдел и отдел внешних связей Кольского научного центра РАН ведут постоянно пополняющийся раздел <a href="http://www.ksc.ru/nauchnoe-nezabyvaemoe/"><span style="color: #00aeef;">Научное, незабываемое</span></a>, посвященный 95-летию центра. И сегодня в этом разделе появилась очень важная дата. Летом 1930 года рядом с растущим Апатитовым рудником открылась Хибинская горная станция по инициативе <b>академика Ферсмана</b> и по решению президиума Академии наук, которое было принято еще 16 октября 1929 года, фактически спустя неделю после того, как первая тонна апатит-нефелиновой руды была отгружена и перевезена к Мурманской железной дороге. <br>

<br>

Спустя год после того памятного решения, на общем собрании Академии наук под руководством <b>Александра Петровича Карпинского</b> 2 октября 1930 года, ровно 95 лет назад, станцию официально включили в число научных учреждений Академии, при этом «испросив необходимые на ее содержание средства в сверхсметном порядке», а 18 октября того же года решение утвердил Комитет по заведыванию учеными и учебными учреждениями Центрального исполнительного комитета Союза ССР.<br>

<br>

Это первое в СССР периферийное учреждение Академии наук создано по инициативе <b>Александра Евгеньевича Ферсмана</b>, который в течение следующих 15 лет оставался ее руководителем, и при поддержке <b>Сергея Мироновича Кирова</b>. Основной ее целью тогда стало ускорение изучения природных ресурсов края и их промышленного освоения. Кроме того, в число организаторов вошли Минералогический музей, комиссия экспедиционных исследований при Академии наук, правление Мурманской железной дороги и Институт по изучению Севера. Они же и финансировали строительство (30 тысяч рублей) на паевых началах. Спустя четыре года, 10 июня 1934 года, станцию переименовали в Кольскую базу Академии наук СССР.<br>

<br>

Почему же возникла насущная необходимость создания академической базы в таком отдалении от столиц? Сосредоточение научных сил страны и их штаба в центре сдерживало развитие производительных сил окраинных областей и назрела необходимость коренной перестройки организационных форм деятельности академической науки, создания опорных пунктов научной работы, прообразов филиалов Академии наук. Такую задачу выдвинул <b>Ферсман </b>в статье «Неотложная задача Академии наук» в 1931 году как<i> «вопрос исключительной важности и срочности – жизнь идет вперед, темпы хозяйственного строительства опережают темпы научной работы</i><i>»</i>. Академик считал, что научно-исследовательские станции должны быть приближены к местам хозяйствования, промышленным и строительным объектам, что создаются в контексте специфики каждого региона.<br>

<br>

<i>«Думаю</i>, – писал <b>Ферсман</b>, – <i>что подходить к организации станций надо постепенно и так, чтобы организация и оборудование не подменялись просто словесным решением. Ничего не может быть вреднее для работы, если станции будут лишь на бумаге исследовательскими учреждениями, если они не будут хорошо оборудованы, достаточно снабжены справочными библиотеками, аппаратурой, лаборатория ми и т.д. Надо чтобы действительно значительная часть обработки материала могла выполняться на станциях, чтобы они не только являлись базами экспедиционной работы, но и помощью ей, чтобы они помогали местным организациям и хозяйству...»</i> <br>

<br>

Еще одна цитата <b>Александра Евгеньевича</b> из статьи «От лопарской вежи до дворца науки» («Хибиногорский рабочий», 29.09.1934): <i>«Идея организации постоянной научной станции в Хибинских тундрах возникла у нас еще тогда, когда апатит не получил своего признания и когда мы, увлеченные перспективами и красота ми этого горного края, хотели сделать его центром научного туризма, создать временную летнюю базу для отдельных отрядов и, разбросав в разных частях труднодоступных перевалов, долин и плато простые убежища-хижины, создать условия для широкого научного освещения Хибинских и Ловозерских тундр»</i>. <br>

<br>

Интересные данные своих архивных изысканий привел кандидат геолого-минералогических наук <b>Евгений Арсентьевич Каменев</b> в своей статье для журнала «Тиэтта» в 2010 году: <i>«Из документов следует, что первое заседание Комитета Хибинской научной станции состоялось в Ленинграде 9 октября 1929 года. Повестка заседания: об основных задачах будущей станции, о проектировании помещения и служб, о договоре с Мурманской железной дорогой по строительству и о первоочередных мерах по научному и хозяйственному оборудованию станции. Опуская подробности, упомяну главное. В основном сообщении А.Е. Ферсман сформулировал цели станции: «создание базы для научных исследований в районе Хибинских тундр. Хорошо оборудованная как техническим, так и специальным научным инвентарем, Хибинская станция позволит сосредоточить в данном районе целый ряд научных исследований по геологии, минералогии, гидрологии, ботанике, зоологии, метеорологии, этнографии и др.»</i>.<br>

<br>

Какой виделась Ферсману будущая станция? <i>«Дом станции желательно отстроить двухэтажным, с тем, чтобы в верхнем этаже были сосредоточены жилые помещения в количестве 8 комнат с расчетом на 12 научных работников, а нижний этаж был отведен под одну общую залу и 4 отделения лаборатории для геологических, минералогических, ботанических, биологических и других работ»</i>. <br>

<br>

Строительство здания станции происходило в два этапа. К лету 1930 года соорудили одноэтажный барак. <b>Каменев </b>пишет: <i>«19 июня на «новоселье» присутствовали депутации всего малочисленного населения Хибин. Среди них – управляющий трестом «Апатит» В.И. Кондриков, геологи партии Научного института удобрений М.П. Фивег, Л.Б. Антонов, Г.С. Пронченко, зоолог В.Ю. Фридолин, ботаник С.С. Ганешин (проф. Ганешин вскоре, 30 сентября того же года, трагически погиб на г. Тахтарвумчорр). В роли хозяев выступали А.Е. Ферсман с сыном Сашей, участником одной из минералогических экспедиций, и А.Н. Лабунцов. Именно тогда заложена ферсмановская традиция коллективных обсуждений насущных задач и результатов изучения природных ресурсов края»</i>. <br>

<br>

А весной 1932 года появляется у склона Поачвумчорра почти дворец, деревянная «Тиэтта», которая просуществовала десять лет. В первые годы ее жизни в структуре станции действовали аналитическая лаборатория для геологических и минералогических исследований, геохимическая лаборатория, Полярно-альпийский ботанический сад. Станция осуществляла работы по исследованию тектоники Хибинских тундр и зоогеографии. Но главное, здесь ежегодно работали 25-30 научно-исследовательских отрядов центральных институтов СССР, то есть она стала, как и планировал Ферсман, приютом для всех, кто изучал Хибины и Кольский Север в целом. <br>

<br>

Источник – <a href="http://www.ksc.ru/"><span style="color: #00aeef;">ФИЦ КНЦ РАН</span></a>

</div>

<p>

</p>

Учёные ТГУ создают способы экстракции БАВ из томских жимолости и смородины

<p>

</p>

<div>

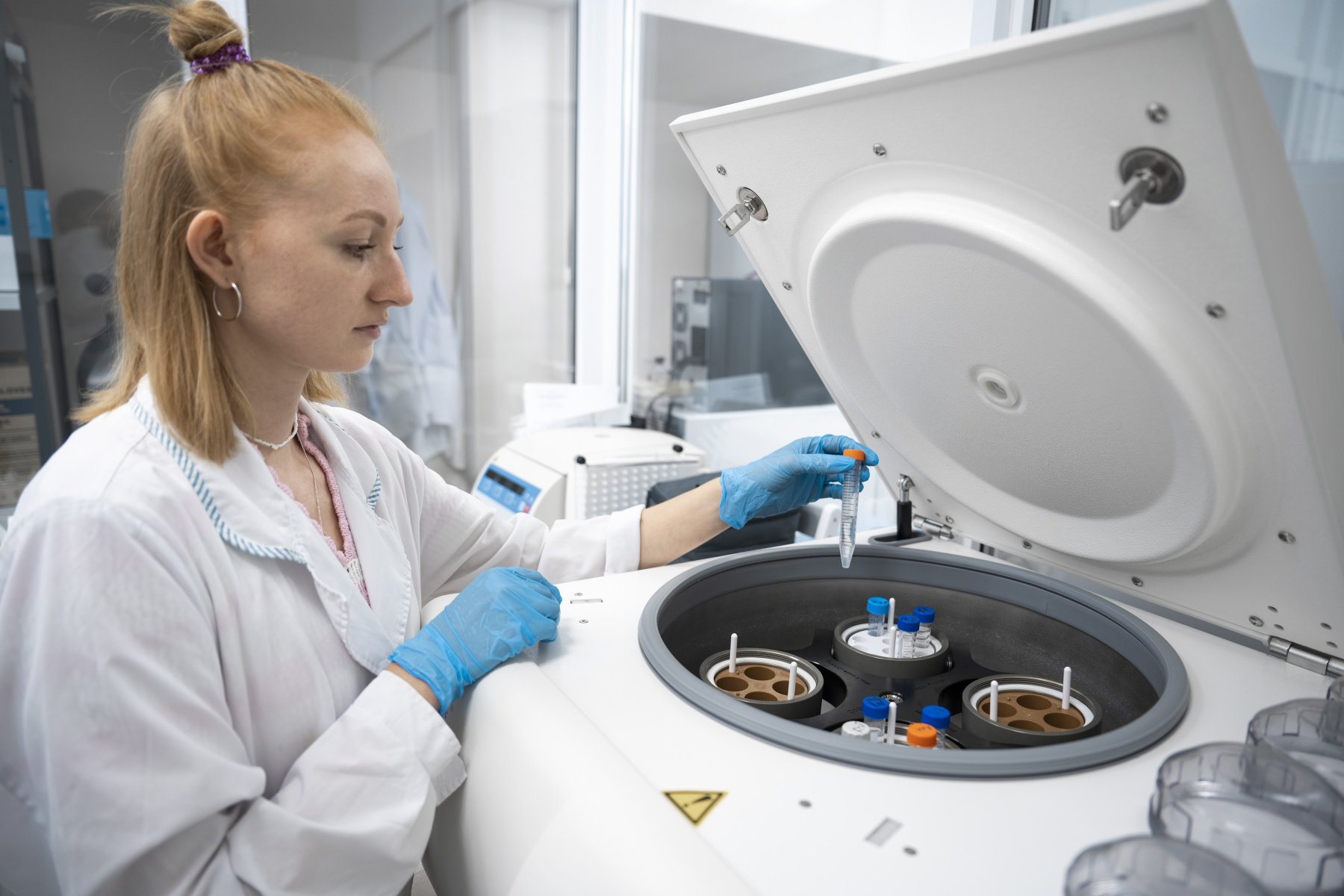

Учёные Томского государственного университета разрабатывают способы получения биологически активных веществ – антиоксидантов, тритерпеновых кислот, лабдановых спиртов и других БАВ – из сибирских растений: жимолости, смородины, хвойной зелени. При извлечении биологически активных веществ особое внимание уделяется химическим соединениям медицинского назначения. Проект реализуется при поддержке федеральной программы <a href="http://priority2030.tsu.ru/"><span style="color: #00aeef;">«Приоритет 2030»</span></a>. <br>

<br>

<i>– На отечественном и зарубежном рынках представлен большой ассортимент БАВ, но есть ряд факторов, из-за которых биологически активные вещества имеют низкий терапевтический эффект,</i> – объясняет руководитель проекта, заведующая кафедрой природных соединений, фармацевтической и медицинской химии химического факультета ТГУ <b>Ирина Курзина</b>. <i>– Одной из главных проблем является низкая биодоступность, которая обусловлена разрушением БАВ в процессе пищеварения, а также плохой растворимостью и проницаемостью через клеточные мембраны.</i> <br>

<br>

Наряду с этим сами БАВ нестабильны, склонны к деградации под воздействием температуры, света, кислорода и других факторов. Это приводит к снижению их активности и потере полезных свойств в процессе производства, хранения и транспортировки. <br>

<br>

В рамках нового проекта междисциплинарная команда учёных ТГУ – химики, молекулярные биологи, иммунологи – работают над созданием инновационных технологий экстракции и селективного извлечения БАВ с высокой степенью чистоты. <br>

<br>

<i>– В качестве сырья мы используем жимолость, выращенную в Томской области, смородину и хвойную зелень. Этот выбор не случаен: традиционные для Сибири растения являются источником большого количества витаминов и полезных химических соединений,</i> – рассказывает исполнитель проекта, старший научный сотрудник кафедры природных соединений, фармацевтической и медицинской химии ХФ ТГУ <b>Олеся Лапуть</b>. <i>– В реализации проекта участвуют промышленные партнёры ТГУ: ООО «Солагифт», производитель высокоэффективных субстанций и продуктов из хвои, и томская производственная компания «САВА», которая уже четверть века выращивает в собственных садах плодово-ягодные культуры и создаёт натуральные продукты из дикорастущих и садовых ягод, грибов, кедрового ореха и лекарственных трав. Партнёры обеспечивают нас сырьём.</i> <br>

<br>

Учёные ТГУ извлекают из биомассы антиоксиданты, тритерпеновые кислоты, лабдановые спирты и ряд других соединений. Каждое из них обладает фармакологическим действием широкого спектра. Например, лабдановые спирты эффективны в профилактике и лечении заболеваний, вызванных патогенными микроорганизмами, вирусами и грибами. <br>

<br>

При выделении антиоксидантов учёные сконцентрируются на получении антицианов, терпеноидов и полифенолов, которые контролируют окислительные процессы в организме. Получение таких БАВ имеет важное значение в создании новых лекарств для лечения инфекционных и онкологических заболеваний. <br>

<br>

<i>– Эффективность молекул и материалов, наполненных БАВ, мы проверим на тест-системах, которые разработаны в нашей лаборатории трансляционной клеточной и молекулярной биомедицины</i>, – говорит <b>Олеся Лапуть</b>. <i>– Новизна заключается в том, что в качестве главного компонента этих систем мы используем макрофаги – клетки иммунитета, которые стоят на первой линии защиты. Такие клеточные тест-системы (in vitro) будут применяться для комплексной оценки эффективности, цитотоксичности и биосовместимости клеток человека и новых систем адресной доставки БАВ.</i> <br>

<br>

Результаты исследований учёные представят в конце 2025 года. Стоит отметить, что исследования для медицины и улучшения качества жизни человека – одно из приоритетных направлений, развиваемых ТГУ. Среди разработок учёных, созданных за последнее время, – медицинские материалы для остановки кровотечений, лечения ожогов, реконструктивной медицины и многое другое. <br>

<br>

Отметим, что исследовательский проект ТГУ будет способствовать не только появлению новых эффективных продуктов и технологий для здравоохранения, но и экономическому развитию региона. В Томской области уже есть хозяйства, выращивающие жимолость и смородину в промышленных объёмах. Появление новых способов извлечения БАВ из сибирских растений потребует расширения сырьевой базы и закладки новых садов в Томской области.<br>

<br>

Источник - <a href="http://news.tsu.ru/news/uchyenye-sozdayut-sposoby-ekstraktsii-bav-iz-tomskoy-zhimolosti-i-smorodiny/"><span style="color: #00aeef;">НИ ТГУ</span></a>

</div>

<a href="http://news.tsu.ru/news/uchyenye-sozdayut-sposoby-ekstraktsii-bav-iz-tomskoy-zhimolosti-i-smorodiny/"></a>

Российские ученые зафиксировали смещение Северного магнитного полюса в российский сектор Арктики

В конце 2024 года западные СМИ объявили о смещении Северного магнитного полюса Земли с территории Канады в российский сектор Арктики. Российские ученые зафиксировали это смещение еще в 2021 году, сообщает издание "Санкт-Петербургские ведомости".<br>

<br>

Магнитные полюса Земли перемещаются вслед за магнитным полем планеты, которое смещается вслед за движением расплавленного железа внутри Земли.<br>

<br>

<i>"Строго зафиксировать точку, где расположен магнитный полюс, сложно: труднодоступные территории, плохая погода, к тому же магнитные полюса в течение суток описывают этакие огромные овалы с полуосями в несколько десятков километров. В зонах магнитных полюсов стрелка компаса "сходит с ума": не может указать горизонтальное направление. Магнитное поле там вертикальное. Поскольку магнитные полюса смещаются, нужно регулярно корректировать системы навигации: аэронавигацию, морскую, GPS-системы, навигационные приложения на смартфонах. Для этого каждые пять лет обновляют Мировую магнитную модель",</i> - рассказал в интервью изданию <b>Александр Тертышников</b>, доктор технических наук, главный научный сотрудник московского Института прикладной геофизики им. Е. К. Федорова. <br>

<br>

При этом, по словам ученого, раз в пять лет производятся расчеты по данным спутниковых измерений, а огромные массивы данных наземных магнитных обсерваторий обрабатываются каждые 20 – 30 лет. За это время накапливаются довольно значительные расхождения с данными моделирования. <br>

<br>

<i>"У России в этом смысле дополнительная сложность. Например, определение магнитной девиации кораблей (у судна свое магнитное поле, его тоже надо учитывать на маршруте) завязано на западную магнитную модель. А она такая… хитрая. Есть мировая сеть обсерваторий высшего стандарта качества измерений INTERMAGNET, в которую входили и российские обсерватории, но с 2022 года они оказались под санкциями. Получается, мы не знаем, хороша ли их модель, а "западники" игнорируют магнитные измерения, сделанные нашими обсерваториями",</i> - объяснил Александр Тертышников. <br>

<br>

В 2021году в Северном Ледовитом океане три экспедиции (на гидрографическом судне "Горизонт", научно-исследовательском "Профессор Молчанов" и научно-экспедиционном "Михаил Сомов") каждый час с судна по компасу фиксировали магнитное направление, а по гирокомпасу — направление на географический полюс. Полученные результаты сравнили с данными магнитной модели за определенный год и месяц. <br>

<br>

После обработки данных измерений ученые установили, что Северный магнитный полюс вошел в российский сектор Арктики и движется к Таймыру. Теперь у российских ученых появилось больше возможностей проводить исследования, ведь магнитные бури влияют на атмосферную циркуляцию, погоду, ледовую обстановку, самочувствие людей, из-за них могут происходить сбои и отказы техники и коммуникаций. <br>

<br>

<i>"Я занимаюсь космической погодой, при этом отслеживаю — не удивляйтесь — статистику обращений интернет-пользователей в ионосферно-магнитную службу Росгидромета. Если возникает магнитная буря, мы с коллегами наблюдаем прямую зависимость: число обращений растет. Это объяснимо. Человеку становится "не по себе", и он начинает искать в Интернете информацию, чтобы подтвердить свои ощущения и предчувствия. Это область исследований так называемой сенсорной экологии",</i> - добавил Александр Тертышников.<br>

<br>

Источник: <a href="https://spbvedomosti.ru/news/nauka/rossiyskie-uchenye-zafiksirovali-smeshchenie-severnogo-magnitnogo-polyusa-v-rossiyskiy-sektor-arktik/" target="_blank"><span style="color: #00aeef;">spbvedomosti.ru</span></a><br>

Биоаккумуляция цезия-137 в растительном покрове северной тайги

<div>

Ученые лаборатории радиохимии окружающей среды ГЕОХИ РАН провели первое комплексное исследование поведения цезия-137 в экосистемах северной тайги Кольского полуострова и выявили высокую мобильность радионуклида в системе почва-растение. Согласно результатам исследования, проведенного в зоне влияния Кольской АЭС, удельная активность цезия-137 составила от 4,7 до 34,5 Бк/кг в древесном ярусе, от 8,4 до 164,8 Бк/кг в кустарниковом ярусе и от 15,0 до 94,5 Бк/кг в мхах. Установлено, что определяющую роль в миграции радионуклида играют свойства почв, а влияние самой атомной станции на этот процесс не подтверждается. <br>

</div>

Результаты исследования были опубликованы в журнале "Life" (<a href="https://www.mdpi.com/2075-1729/15/5/774" target="_blank"><i><span style="color: #00aeef;">Popova et al</span></i></a><a href="https://www.mdpi.com/2075-1729/15/5/774" target="_blank"><span style="color: #00aeef;">., 2025</span></a>)<i>.<br>

</i><i><br>

</i>

<div>

Радиоактивное загрязнение цезием-137 северных экосистем связано с глобальными выпадениями в результате ядерных испытаний в 1960-х годах. Исследования поведения 137Cs в условиях северной тайги до настоящего времени оставались немногочисленными, несмотря на наличие в регионе радиационно-опасных объектов, включая Кольскую АЭС – самую северную атомную станцию в Европе. Понимание миграции радионуклидов в таких экосистемах критически важно для оценки экологических рисков в условиях быстрого изменения климата в Арктике.

</div>

<p style="color: #333333;">

</p>

<div>

<i>"Впервые показано, что в условиях северной тайги Кольского полуострова мобильность цезия-137 в системе почва-растение многократно превышает значения, полученные для экосистем средней полосы России, в том числе загрязненные в результате аварии на ЧАЭС",</i> - прокомментировала научный сотрудник лаборатории радиохимии окружающей среды ГЕОХИ РАН, кандидат биологических наук <b>Марина Попова</b>. <br>

<br>

</div>

<div>

В ходе работы обследованы 12 мониторинговых участков на различных расстояниях от Кольской АЭС (Рис. 1). Анализу подвергались доминирующие виды растений всех ярусов: сосна, ель и береза в древесном ярусе; черника, голубика и багульник в кустарниковом; мох плевроциум в напочвенном покрове.<br>

<br>

Наиболее высокие уровни накопления цезия-137 выявлены у представителей семейства Вересковых – черники, голубики и багульника, что связано с их повышенной потребностью в калии в условиях произрастания на подзолах, бедных элементами питания. Коэффициенты накопления, то есть отношение удельной активности цезия-137 в растении к его удельной активности в почве, в изученных экосистемах достигали 75.

</div>

<div>

<br>

Важным результатом работы стало отсутствие влияния Кольской АЭС на накопление цезия в растительности. Концентрации на фоновом участке оказались даже выше, чем в санитарно-защитной зоне, из-за пространственной изменчивости почв. Корреляционный анализ выявил значимые взаимосвязи между биоаккумуляцией и такими свойствами почв как содержание калия, обменных катионов и органического вещества. <br>

<br>

Результаты свидетельствуют о крайне высокой мобильности цезия-137 в высоких широтах, что создает потенциальные риски его перемещения по пищевым цепям в арктических экосистемах. Коэффициенты биоаккумуляции в северной тайге Кольского полуострова многократно превышают значения, известные для центральных регионов России. Полученные данные имеют важное значение для понимания радиоэкологических процессов в высоких широтах и разработки стратегий экологического мониторинга.

</div>

<div>

<br>

По результатам работы опубликован <a target="_blank" href="https://www.mk.ru/science/2025/09/08/rossiyskie-uchenye-vyyasnili-skolko-ceziya137-v-severnoy-chernike.html"><span style="color: #00aeef;">материал</span></a> в "Московском комсомольце".

</div>

<br>

Popova M., Kriuchkov N.R., Myasnikov I., Kizeev A., Ushamova S., Manakhov D. (2025) Bioaccumulation of <sup>137</sup>Cs: Vegetation Responses, Soil Interactions and Ecological Implications in the Northern Taiga Ecosystems. <em>Life</em>,<b> <em>15</em></b>, 774, <a href="https://doi.org/10.3390/life15050774">https://doi.org/10.3390/life15050774</a><br>

<br>

Источник: <span style="color: #333333;"><a target="_blank" href="http://portal.geokhi.ru/SitePages/News_615.aspx"><span style="color: #00aeef;">Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН</span></a></span><br>

<br>