На форуме "Полюс" разработали проекты по хранению водорода и применению дронов для СМП

<p>

</p>

Молодые ученые в ходе первого Всероссийского форума "Полюс", который проходил в Архангельске с 30 сентября по 3 октября, разработали проекты по безопасной транспортировке и хранению водорода, беспилотникам для работы на Северном морском пути (СМП), использованию антиоксидантов в Арктике, а также несколько других, предназначенных для применения в высоких широтах, <a target="_blank" href="https://tass.ru/obschestvo/22037981"><span style="color: #00aeef;">передает</span></a> корреспондент ТАСС. На треке "Исследователи" специалисты из разных регионов страны работали в междисциплинарных группах, что позволило шире посмотреть на поставленные задачи. <br>

<br>

<i>"Ребята разрабатывали сначала в онлайн, а потом уже вживую здесь, на форуме, 10 научных проектов, они абсолютно разные по тематике, потому что ребята представляют разные направления. Но все они объединены тем, что применяется междисциплинарный подход, и второе - это арктическая направленность, то есть они так или иначе направлены на решение определенных проблем для нашего севера. А освоение Арктики - это очень наукоемкий и требующий технологического подхода процесс", </i>- рассказал ТАСС руководитель площадки "Исследователи", директор Института стратегического развития Арктики Северного Арктического федерального университета (САФУ) <b>Александр Сабуров</b>. <br>

<br>

<b>Водород для Арктики<br>

</b> <br>

Кандидат химических наук <b>Анастасия Шестеркина</b> и соискательница ученой степени кандидата физико-математических наук в Южно-Уральском государственном университете <b>Азалия Валиуллина</b> представили проект использования водорода в качестве топлива в удаленных арктических территориях. В настоящее время повсеместно используется дизельное топливо. <br>

Водород является многообещающей экологически чистой альтернативой ископаемому топливу, но его применение невозможно без разработки современных методов хранения. Хранение и перевозка, например, в баллонах, - это небезопасно и неэффективно. Исследовательницы предлагают использовать жидкие органические носители водорода, такие как ароматические углеводороды. <i>"Нафтеновые углеводороды при низких температурах являются жидкими веществами, соответственно, их легко транспортировать в отдаленные арктические регионы. И при этом их легко использовать без дополнительного подвода энергии к ним, чтобы не переводить эти углеводороды из твердого состояния в жидкое, мы уже используем жидкие углеводороды при низких температурах. И доля выделения водорода из этих жидких органических субстратов очень высокая",</i> - пояснили собеседницы агентства. <br>

<br>

Кроме того, процесс получается возобновляемым, поскольку носители водорода можно использовать не один раз. <i>"Еще важно понимать, что при процессе дегидрирования у нас выделяется тепло в атмосферу. Но, так скажем, если это будет, например, на судне, то это тепло можно использовать для обогрева",</i> - добавили ученые. <br>

<br>

<b>Антиоксиданты из лука и дроны для Севморпути<br>

</b> <br>

Группа, в составе которой океанологи, биологи, химики, экологи и инженеры, предложила использовать беспилотные летательные аппараты для выявления плавающего морского мусора в арктических морях, в частности на трассе Севморпути. Для этого используется в основном визуальное наблюдение с судов, что не очень эффектно. Кроме того, методика не позволяет выявлять мусор во время тумана, волнения на море и при солнечных бликах. С космических спутников плавающий в океане мусор не видно. <br>

<br>

"<i>И БПЛА нам помогут выявить больше проективное покрытие этого мусора, смотреть за ним, упростят задачу для людей. И можно будет использовать искусственный интеллект, чтобы он определял, где какой мусор. Сейчас мы рассматриваем наблюдение вдоль маршрута судна. Но можно будет применять методику и на разных акваториях, не обязательно в Арктике",</i> - рассказала ТАСС магистр второго курса экологического факультета Российского государственного гидрометеорологического университета, инженер лаборатории PlasticLab <b>Екатерина Голубева</b>. <br>

<br>

Еще одна команда занимается изучением влияния антиоксидантов на окислительный стресс жителей Арктики. Окислительный стресс возникает в результате действия неблагоприятных факторов: холод, сложные условия фотопериодизма, несбалансированное питание. Группа предложила извлекать антиоксиданты из шелухи репчатого лука. <br>

<br>

<i>

"При приеме экстракта шелухи лука, это доказано на мышах, улучшается антиоксидантная система организма,</i> - пояснила ТАСС студентка магистратуры Московского политехнического университета, старший лаборант Федерального научного центра пищевых систем им. В. М. Горбатова <b>Мария Нестерова</b>. - <i>При этом - почему важно и здорово использовать именно шелуху? Потому что шелуха - это вторсырье, и она утилизируется, а мы ее можем использовать как источник антиоксидантов".<br>

</i> <br>

И одна из задач проекта на форуме - подобрать методы экстракции, которые помогут извлечь из шелухи лука биологически активные вещества, обладающие антиоксидантными свойствами.<br>

<br>

Как сказал ТАСС директор форума, исполнительный директор круглогодичного молодежного образовательного центра "Наука" <b>Олег Минчук</b>, в дальнейшем планируется сопровождать проекты, над которыми на форуме велась работа. <i>"Те проекты, над которыми участники работали в ходе форума, дальше будет осуществляться их сопровождение. Мы будем сохранять связь с участниками междисциплинарных групп, будем всячески помогать - методически, информационно и организационно, - чтобы они, например, подали заявку на грант",</i> - уточнил он. <br>

<br>

Организаторами форума выступают Агентство по делам молодежи Архангельской области и круглогодичный образовательный центр "Наука". Форум проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Соорганизатором форумного направления "Инноваторы" выступило Министерство связи и информационных технологий Архангельской области. Ключевым партнером форума является Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. <br>

<br>

Источник: <a target="_blank" href="https://tass.ru/obschestvo/22037981"><span style="color: #00aeef;">ТАСС</span></a><br>

<p>

</p>

Ученые рассказали о непредсказуемости малых рек Ямала и о том, чем это грозит мерзлоте

Ямальские ученые стали победителями международного климатического конкурса "Зеленая Евразия". На пресс-конференции ИА "Север-Пресс" геоэколог, ведущий научный сотрудник Научного центра изучения Арктики <b>Роман Колесников </b>рассказал о текущих исследованиях, о том, какая взаимосвязь есть между изучением малых рек и исследованием мерзлоты, где и как проходит мониторинг, и что будет дальше. Посмотреть пресс-конференцию можно <a target="_blank" href="https://sever-press.ru/narrative/intervju/uchenye-rasskazali-kakie-sjurprizy-mogut-namutit-malye-reki-regiona-i-chem-takoe-povedenie-grozit-merzlote/"><span style="color: #00aeef;">на сайте "Север-Пресс"</span></a>.<br>

<br>

По словам Романа Колесникова, сотрудники Научного центра изучения Арктики подали заявку на конкурс "Зелёная Евразия" совместно с коллегами из Московского государственного университета и Института водных проблем РАН. Ученые представили проект, посвященный мониторингу многолетних мерзлых пород и речного стока. По итогам конкурса исследователи заняли первое место в номинации "Мониторинг климатических изменений и прогноз климатических изменений".<br>

<br>

<i>"Необходимость мониторинга вызвана тем, что сегодня до конца никто не понимает, что будет с речным стоком при изменении климата: увеличится ли скорость; будет ли расти водность или какие-то озера могут, наоборот, мелеть; как это отразится на объектах капитального строительства",</i> - рассказал Роман Колесников.<br>

<br>

Помимо речного стока ученые отслеживают уровни воды и наблюдают за снежным покровом, потому что от количества снега зависит уровень половодья весной.<br>

<br>

В 2025 году на шести действующих участках мониторинга исследователи запланировали бурение специальных скважин, которые позволят следить за мерзлотной водой. Она также может влиять на речной сток, но никто и никогда ее не исследовал.<br>

<br>

Малые реки (Васъеган, Седэяха, Маханяд-Пусъяха и Выеръяха, часть из которых пересекает дорогу от Салехарда до Надыма и Нового Уренгоя) попали в поле зрения ученых в связи с тем, что исследования на них проводились еще в 60-70-е годы прошлого века, а после распада СССР гидрологические участки на них были закрыты. Прежние данные сильно устарели, а они необходимы для проектирования и строительства.

<p>

<i>"Весной малые реки при определенных условиях могут быть очень бурными, поэтому очень важно прогнозировать их состояние ежегодно. Для этого планируем создать математическую модель, которая позволит проводить подсчеты и предупреждать о ситуациях, когда какие-то участки может просто размыть, может быть разрушен мост. Мы собираем данные, хотим увеличить количество точек, чтобы эта модель была более показательной и на ее основе можно было бы строить прогнозы",</i> - пояснил Роман Колесников.

</p>

<p>

Данные, которые ученые собирают в ходе проекта, направлены на то, чтобы еще до начала строительства и проектирования спрогнозировать, какой будет ситуация, дать специалистам актуальную информацию о состоянии рек и грунтов.<br>

</p>

<p>

<i>"В целом считаем, что гидрологические посты нужно оборудовать на всех крупных реках региона, не забывая и о притоках. В таком случае у нас будет больше актуальных данных. Мы сможем показать, что, к примеру, на этом участке весной количество воды сильно увеличивается и тут при строительстве лучше предусмотреть мост, а не трубу проложить. В дальнейшем мы хотим создать карту гидрологических, мерзлотных и эрозионных процессов, которая отразит данные о происходящем на участках, где проходят наши исследования",</i> - заключил Роман Колесников.<br>

</p>

<p>

С полной версией пресс-конференции можно ознакомиться <a target="_blank" href="https://sever-press.ru/narrative/intervju/uchenye-rasskazali-kakie-sjurprizy-mogut-namutit-malye-reki-regiona-i-chem-takoe-povedenie-grozit-merzlote/"><span style="color: #00aeef;">на сайте ИА "Север-Пресс".</span></a>

</p>

Фото китов-горбачей в Териберке помогут ученым исследовать их

<p>

</p>

<div>

Фотографии китов-горбачей, которые делают туристы в Териберке Мурманской области, могут помочь ученым исследовать этих животных и пополнить базу встреч новыми, ранее не попадавшими в кадр особями, <a target="_blank" href="https://nauka.tass.ru/nauka/22056755"><span style="color: #00aeef;">рассказала ТАСС</span></a> научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН <b>Светлана Артемьева</b>. Главное, чтобы на снимке был четко виден хвост. За горбачами по всему миру наблюдают давно, но Териберка - новая точка наблюдений, туризм здесь развивается последние несколько лет. <br>

<br>

<i>"Это международный проект, который называется <a target="_blank" href="https://happywhale.com/"><span style="color: #00aeef;">Happy whale</span></a>, куда все могут выкладывать фото хвостов горбатых китов. А в Териберке как раз есть возможность встретить тех китов, которых до этого нигде не видели. И там уже было несколько уникальных встреч. Туристов в Териберке становится больше, они делают фотографии, которые могут помочь изучать горбачей",</i> - сказала Артемьева. <br>

<br>

Хвост каждого горбача индивидуален по рисунку и по окантовке, китов по ним хорошо различают. Под фото надо указать место и дату съемки, хвост попадет в базу данных, и будет понятно, уникальная ли это встреча или уже знакомый исследователям кит. Если горбач попал на фото впервые, автор снимка может дать ему имя. <i>"Киту присваивается уникальный ID, можно подписаться, и вы будете видеть, где вашего кита встречали еще. Если он был уже встречен, и данные есть в этой программе, вы можете увидеть, где он встречался, кто его до этого встречал, все локации, где он путешествовал",</i> - пояснила собеседница агентства. <br>

<br>

<b>Любопытные киты<br>

</b> <br>

Киты живут очень долго, поэтому на сайте есть экземпляры, которых встречают уже более 40 лет. Горбатые киты распространены по всему Мировому океану, но у них сложная популяционная структура. Например, животные из южного полушария практически не смешиваются с китами из северного полушария, у них нет генетического обмена. Есть горбачи, которые в основном живут в Тихом океане, и те, которые обитают в Атлантическом. Новая точка съемки поможет расширить знания о горбатых китах. <br>

<br>

При этом снимать их достаточно безопасно, по словам Артемьевой, горбачи отличаются миролюбивым нравом, они любопытные и непугливые. <br>

<br>

<i>

"В Антарктике довольно распространенная ситуация, когда люди плывут на каяках, а какой-нибудь молодой кит подходит, либо рядом проплывает, либо даже чешется о каяк, им просто интересно. Они игривые, если это детеныши, они прыгучие, за ними приятно наблюдать. И в целом неизвестны случаи, когда бы горбатые киты как-то агрессивно реагировали на подходы лодок",</i> - сказала биолог, но уточнила, что любое взаимодействие с китами не должно беспокоить животных. То есть лодки должны соблюдать дистанцию, особенно если их несколько, а кит один.<br>

<br>

Источник: <a target="_blank" href="https://nauka.tass.ru/nauka/22056755"><span style="color: #00aeef;">ТАСС</span></a><br>

</div>

<p>

</p>

Голографическая камера ТГУ поможет изучить планктон в Северном Ледовитом океане

<p>

</p>

<div>

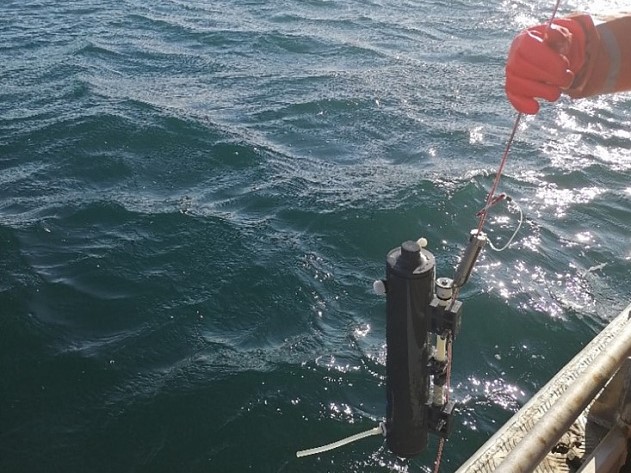

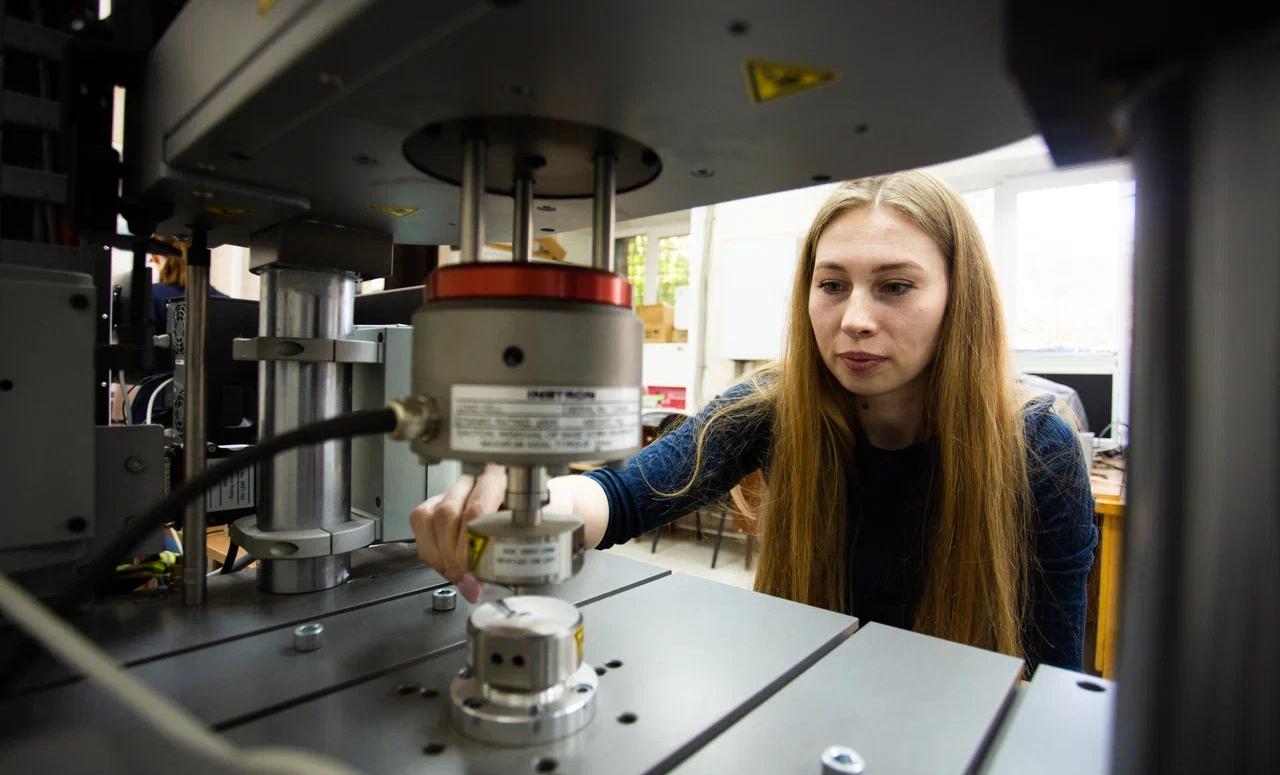

Голографическая камера ТГУ для невозмущающего исследования планктона в среде обитания отправилась в дрейфующую полярную экспедицию на ледостойкой самодвижущейся платформе (ЛСП) "Северный полюс-42" (СП-42). Экспедиция организована командой ученых-полярников Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. В ее составе – сотрудник лаборатории радиофизических и оптических методов изучения окружающей среды радиофизического факультета Томского госуниверситета <b>Василий Леонтьев</b>. <br>

<br>

Проект "ТГУ на льдине" реализуется в рамках стратегического направления "Глобальные изменения Земли: климат, экология, качество жизни" ("Приоритет 2030") под руководством первого проректора ТГУ <b>Виктора Дёмина</b>. <br>

<br>

<i>"Мы предложили наше участие в этой экспедиции. Она действительно будет комплексной – там будут гидрологи, физики, биологи, гидробиологи. Наша задача – работать вместе с гидробиологами, которые изучают планктон. Преследуется несколько целей. Первое: мы используем совершенно новое для гидробиологов оборудование – нашу камеру, софт и методики, которые позволяют исследовать планктон непосредственно в среде обитания",</i> – поясняет первый проректор. <br>

<br>

Планируется, что исследования планктона будут вестись в течение семи месяцев. За это время будет глобально изучена экосистема в Северном Ледовитом океане, ее изменения. Кроме того, ученые увидят, как туда проникает атлантический планктон или какой-то другой. С точки зрения экологии планктон рассматривается как биоиндикатор, и это тоже позволяет оценить ситуацию – как она меняется в Арктике в связи с таянием льдов. <br>

<br>

Напомним, подводная цифровая голографическая камера, разработанная в ТГУ, позволяет передавать информацию по линям связи. К примеру, в ходе экспедиции в Баренцевом море оператор, обрабатывавший данные дистанционно, находился в Краснодаре. И сейчас управление режимами работы камеры и окончательная обработка данных будет производиться на материке с использованием линий связи. <br>

<br>

<i>"Таких камер существует в мире не так много, может быть, десяток-два",</i> – отмечает Виктор Дёмин. – <i><b>"В России только наш коллектив разрабатывает и изготавливает такие камеры.</b> Это, конечно, не только камера, а еще и методики, которые к ней разрабатываются – получения информации, обработки. Наш аппаратно-программный комплекс (АПР) отличается тем, что регистрирует за одну экспозицию самый большой объем. Чем больше объем – тем больше туда попадает частиц планктона или особей, которых мы исследуем. Так мы достигаем большей представительности измерений".<br>

</i> <br>

Кроме этого, АПР ТГУ позволяет не только изучать размеры, форму, расположение в пространстве и классифицировать планктонные частицы, но и исследовать их динамику и поведенческие реакции для ранней диагностики неблагоприятных экологических ситуаций в акватории. <br>

<br>

В этой экспедиции будут использованы два разработанных томскими учеными гидробиологических зонда на основе цифровой голографической камеры – DHC. Один – с волоконно-оптической линией связи и организацией постоянного питания. Второй – автономный, с аккумуляторными батареями и записью данных в память. <br>

<br>

<i>"DHC является сердцем зондов. Она позволяет регистрировать фиксированный объем водной среды вместе со взвесью, которая в воде содержится. Эта регистрация выполняется в виде цифровой голограммы. Таким образом, мы получаем "оптический слепок" небольшого объема в виде одного кадра. Вся последовательность зарегистрированных кадров передается в вычислительный центр, где цифровая голограмма численно восстанавливается и строятся изображения всех частиц, которые находились в зарегистрированном объеме",</i> – рассказывает Виктор Дёмин. <br>

<br>

Далее все эти данные обобщаются и формируются в потоки временных рядов. В частности, концентраций планктона, содержащегося в данной акватории. И всё это сопровождается данными о среде: какие там освещенность, температура, давление, проводимость. <br>

<br>

В предыдущих экспедициях ученые ТГУ показали, что численность планктона не является постоянной величиной. Но несмотря на кажущуюся хаотичность, эти изменения строго регламентированы с изменением факторов среды. Из этих факторов наиболее сильный – это Солнце. По сути, астрономический объект является теми часами, которые определяют, когда крошечный планктон может заняться своим питанием. Это время строго регламентировано: первое – на восходе Солнца, второе – через 12 часов. В связи с этим возникают два естественных вопроса, которые интересуют исследователей. <br>

<br>

<i>"Во-первых, как это выглядит в Северном Ледовитом океане подо льдом на протяжении длительного периода полярной зимы, когда Солнца и не видно. Во-вторых, как это использовать для целей выявления загрязнений морской среды, связанных с антропогенным фактором. Подобная природоподобная технология называется биоиндикацией с использованием свойств аборигенного планктона. А наш гидробиологический зонд по-другому называется биогибридным сенсором. В нем роль высокочувствительного элемента играет свободноживущий планктон, поскольку его активность сильно зависит от качества среды обитания. Такая постановка задачи имеет мировую новизну",</i> – подчеркивает Виктор Дёмин. <br>

<br>

Представленное оборудование – результат примерно 20-летней работы коллектива, возглавляемого первым проректором ТГУ, руководителем лаборатории оптических и радиофизических методов исследования окружающей среды. И эта экспедиция – закономерный итог большой работы. <br>

<br>

Гидробиологическому отряду экспедиции и Василию Леонтьеву, в частности, предстоит развернуть 2 мобильные биоиндикационные станции на льду и поддерживать их работоспособность в течение дрейфа для фоновой съемки планктона. Вычислительный центр (ВЦ) будет организован на борту ЛСП. Данные по планктону, которые будут добыты из-под льда и сформированы на ВЦ в виде временных рядов, ученые станут ежедневно направлять на Большую землю по космической связи. <br>

<br>

<i>"Центр управления данными находится в Краснодаре. А данные будут доступны коллективу оптиков, биологов, радиофизиков, экологов с опозданием всего на сутки. И это тоже уникальное явление в мировой океанографии", </i>– добавляет Виктор Дёмин.<br>

<br>

Источник: <a target="_blank" href="https://news.tsu.ru/news/golograficheskaya-kamera-tgu-otpravilas-v-severnyy-ledovityy-okean/"><span style="color: #00aeef;">Пресс-служба ТГУ</span></a><br>

</div>

<p>

</p>

Делегация ГУМРФ приняла участие в работе Северного форума по устойчивому развитию

В последнюю декаду сентября в Якутске состоялся пятый, юбилейный Северный форум по устойчивому развитию – масштабное международное мероприятие, посвященное вопросам жизнестойкости регионов и городов Арктики, глобальному партнерству для устойчивого развития Севера, креативным индустриям и культуре Арктики, изменению климата и таянию мерзлоты. Ключевыми организаторами форума являются Правительство Республики Саха (Якутия), Международная организация северных регионов «Северный Форум», Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова. На площадке университета прошла основная часть деловой программы, объединившей ученых, экспертов, представителей власти, бизнеса, общественных организаций, университетов и научных центров из России, Беларуси, Китая, Индии, Монголии, ОАЭ, Республики Камеруна, Кении и других стран.<br>

<br>

Пленарное заседание Северного форума открыл глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. В своем выступлении Айсен Сергеевич подчеркнул важную роль международных научных исследований и разработок, а также поддержал создание Российско-Азиатского консорциума арктических исследований (РАКАИ). На пленарном заседании выступили губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук, заместитель генерального директора - операционный директор Агентства стратегических инициатив Георгий Белозеров, генеральный директор АНО «Арктические инициативы» Рустам Романенков и другие спикеры.<br>

<br>

Активное участие в работе форума принял и ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова как ведущий отраслевой вуз по подготовке кадров для развития Северного морского пути. Представители университета: проректор по работе с филиалами и международной деятельности Елена Смягликова и начальник отдела международного сотрудничества Юлия Заостровская выступили на сессии «Арктические стратегии российских университетов: взаимодействие на основе доверия».

<p>

В своем докладе Елена Альбертовна отметила: «Вклад университета в развитие АЗРФ и СМП как основной транспортной магистрали Севера значителен, но не ограничивается достигнутыми результатами. Динамичное обновление ледокольного флота, развитие технологий, реформа системы образования ставят новые задачи и вызовы, с которыми, уверена, мы достойно справимся, объединив наши усилия во благо развития Российской Арктики».

</p>

<p>

Одним из результатов участия в форуме стало присоединение ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова к РАКАИ – объединению научно-образовательных, научно-исследовательских, образовательных учреждений Российской Федерации и стран Азии, консолидирующих свои усилия с целью повышения эффективности научных исследований в Арктической повестке на основе международного взаимодействия и обмена между учеными России и стран Азии. Подписание соглашения о сотрудничестве состоялось на полях форума в рамках сессии «Глобальное партнерство для устойчивого развития Севера и Арктики».

</p>

<p>

Во время визита в Республику Саха (Якутия) проректор университета Елена Смягликова встретилась с заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Семеном Коркиным – выпускником ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Предметом переговоров стало обсуждение взаимодействия по вопросам подготовки кадров с перспективой дальнейшего трудоустройства на предприятиях региона, целевое обучение и необходимость интенсификации профориентационной работы.<br>

</p>

<p>

Примечательно, что встреча состоялась в Якутском институте водного транспорта – после переговоров директор института Ярослав Стрек ознакомил делегацию ГУМРФ с материально-технической базой и аудиторным фондом образовательного учреждения, а также сопроводил коллег на Жатайскую судоверфь – молодое развивающееся предприятие, созданное в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений» с целью реализации комплексного проекта «Модернизация и развитие российских мощностей по созданию современного речного флота для внутренних водных путей». Производственные мощности судоверфи предусматривают создание порядка 700 новых рабочих мест для обеспечения строительства до 10 речных судов в год (переработка 10 тыс. тонн металлоконструкций). Учитывая дефицит специалистов в отрасли, в том числе в связи с развитием судостроения и инфраструктуры северных портов, отдельное внимание во время встречи с заместителем директора по производству судоверфи Дмитрием Пермяковым было уделено вопросам повышения квалификации и профессиональной переподготовки.<br>

</p>