Белое море без льда: интервью "Научной России" с океанологом Алексеем Толстиковым

Портал "Научная Россия" публикует <a target="_blank" href="https://scientificrussia.ru/articles/beloe-more-mozet-ostatsa-bezo-lda-intervu-s-okeanologom-alekseem-tolstikovym-iz-karelskogo-naucnogo-centra-ran"><span style="color: #00aeef;">интервью</span></a> с руководителем лаборатории географии и гидрологии Института водных проблем Севера Карельского научного центра РАН <b>Алексеем Владимировичем Толстиковым</b> об исследовании Белого моря и уникальных особенностях этой акватории.<br>

<br>

Алексей Владимирович Толстиков ― океанолог, кандидат географических наук, старший научный сотрудник и руководитель лаборатории географии и гидрологии Института водных проблем Севера Карельского научного центра РАН, ведущий инженер-гидролог 56-й Российской Антарктической экспедиции, член Русского географического общества, участник и член программного комитета ежегодной конференции океанологов "Комплексные исследования Мирового океана".<br>

<br>

<i><b>Чем интересно Белое море с научной точки зрения и можно ли отнести его к арктическим морям?</b></i><br>

<br>

Мы исследуем Белое море более 20 лет. Для нас оно интересно своей близостью и доступностью (бо́льшая часть побережья Карелии непосредственно соприкасается с его водами), а также уникальными особенностями, свойственными в том числе и арктической природе. Если рассматривать Белое море с географической точки зрения, то оно находится в зоне умеренного климата и назвать его арктическим нельзя, однако если мы говорим о биологических видах, то все обстоит иначе.<br>

<br>

Верхняя водная масса Белого моря заселена так называемыми бореальными видами животных. Но если спуститься на бо́льшую глубину ― несколько десятков метров, где постоянно холодно (−1,5 ℃), ― мы обнаружим множество арктических видов, например представителей зоопланктона и бентоса.<br>

<br>

Исходя из этого, можно сказать, что Белое море ― холодное и арктическое, и это кажется мне очень интересным. Кроме того, значительная часть Республики Карелия (38%) относится к арктическим зонам России, и с этой, экономической, точки зрения Белое море также можно отнести к Арктике.<br>

<br>

<i><b>Насколько оно уязвимо?</b></i><br>

<br>

Арктические экосистемы в целом очень уязвимы: подвергнувшись какому-то вредному воздействию, они восстанавливаются очень долго (или не восстанавливаются вообще), гораздо дольше, чем, например, южные экосистемы. Наверняка вы слышали о том, что если где-то в тундре прошел вездеход, негативные последствия будут сохраняться в течение последующих десятилетий. О морях, я думаю, можно сказать то же самое.<br>

<br>

Белое море ― это небольшое внутреннее море России; оно со всех сторон окружено сушей, и на его экологические характеристики очень влияет водосбор, то есть все впадающие в него реки. Примечательно, что водосбор Белого моря в восемь раз больше, чем само море. Таким образом, загрязняющие вещества от множества местных рек попадают в маленькое и уязвимое Белое море. <br>

<br>

<i><b>Много ли в мире аналогичных морей, чей водосбор намного превышает площадь самого моря?</b></i><br>

<br>

Для внутренних морей это обычное явление, например для Азовского, водосбор которого в 15 раз больше самого моря, но в российской Арктике такое море одно ― Белое. Если мы сравним его с другими арктическими морями, то увидим, что водосборы у них очень небольшие: коэффициент соотношения площади самого моря и его водосбора составляет в среднем 1 : 2 или 1 : 3.<br>

<br>

<i><b>Что еще делает арктическую природу особенно уязвимой?</b></i><br>

<br>

Как я уже упоминал, из-за холода в Арктике все происходит очень медленно, причем это касается не только восстановления экосистем, но и процессов их развития: мы видим, что и живые организмы, и растения, например тундровые, имеют низкие темпы роста. Кстати, примечательно, что в Карелии есть места, где тундра и тайга соседствуют друг с другом.<br>

<br>

Белое море, располагаясь в зоне тайги, имеет в своем составе острова, где встречается тундровая растительность: архипелаг Кузова. <br>

<br>

<div>

<i><b>Какие исследования вы проводите в акватории Белого моря?</b></i><br>

<br>

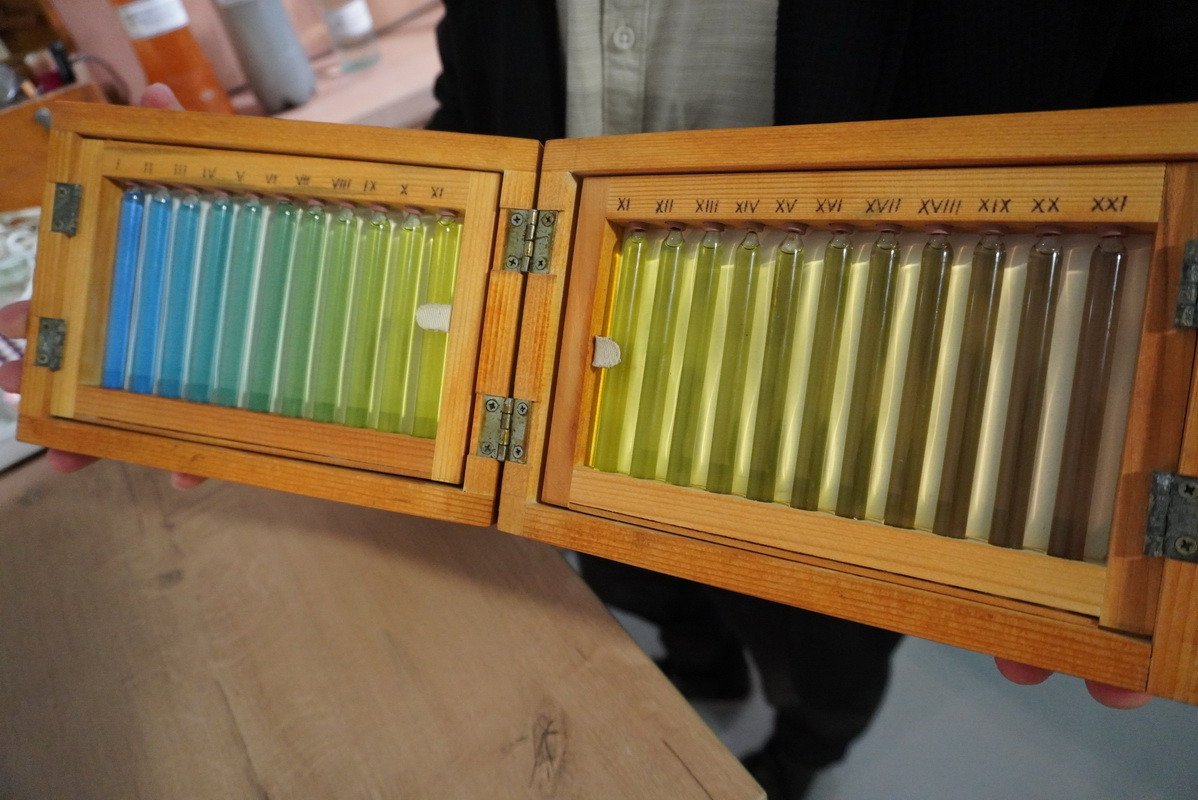

Мы исследуем водосбор, то есть реки, несущие свои воды, в том числе биогенные элементы (азот, фосфор, кремний), в акваторию Белого моря, и непосредственно сам морской бассейн. Попадая в море, биогенные элементы трансформируются, и загрязняющие вещества часто оседают в устьевых областях морского бассейна. Поэтому нам важно проследить всю эту цепочку от береговой линии и устьевой области до непосредственно самого водоема. Наши исследования, таким образом, затрагивают не только морские глубины, но и прибрежную зону. В своей лаборатории мы стремимся объединить физические и биогеохимические исследования, изучая физические процессы и параметры среды: температуру, соленость, их распределение на разных глубинах, изменение ледяного покрова и связь этого процесса с потеплением. Для совместной работы мы приглашаем специалистов по биохимическим процессам из других институтов. Они помогают отследить, что происходит с фито- и зоопланктоном Белого моря. Химики нашего института также принимают участие в этих комплексных исследованиях.<br>

<br>

<i><b>Нынешнее лето в Карелии выдалось аномально жарким. Как это сказывается на Белом море?</b></i><br>

<br>

Пока непонятно, каким образом такие эпизоды, как нынешняя жаркая погода, могут отразиться на состоянии Белого моря в будущем. Если же говорить не о погоде, а о долгосрочных исследованиях климата, то подобные работы в КарНЦ РАН действительно ведутся.<br>

<br>

Наши исследования ледяного покрова, проведенные за последние 30 лет, показали, что ледяной покров Белого моря сократился по площади. Кроме того, он стал формироваться позже, чем обычно, и разрушаться раньше.<br>

<br>

<i><b>К чему это может привести?</b></i><br>

<br>

Есть прогнозы, согласно которым лед Белого моря может полностью исчезнуть. Случится это в реальности или нет, пока неизвестно, но существуют сценарные расчеты, показывающие, что это событие весьма вероятно. Плохо это или хорошо? Как и в любом процессе, здесь есть свои положительные и отрицательные стороны.<br>

<br>

Многие говорят о том, что сокращение льда в Арктике позволяет освободить Северный морской путь и расширить возможности навигации. С другой стороны, деградация многолетней мерзлоты, содержащей в себе парниковые газы, в частности метан, приводит к их выбросам в атмосферу.<br>

<br>

Потепление влечет за собой много негативных последствий, причем не только для природы, но и для нашей экономики. Мировой океан аккумулирует большое количество парниковых газов, и при определенном стечении обстоятельств они могут попасть в атмосферу в большом количестве. Для нас это сравнимо с миной замедленного действия.<br>

<br>

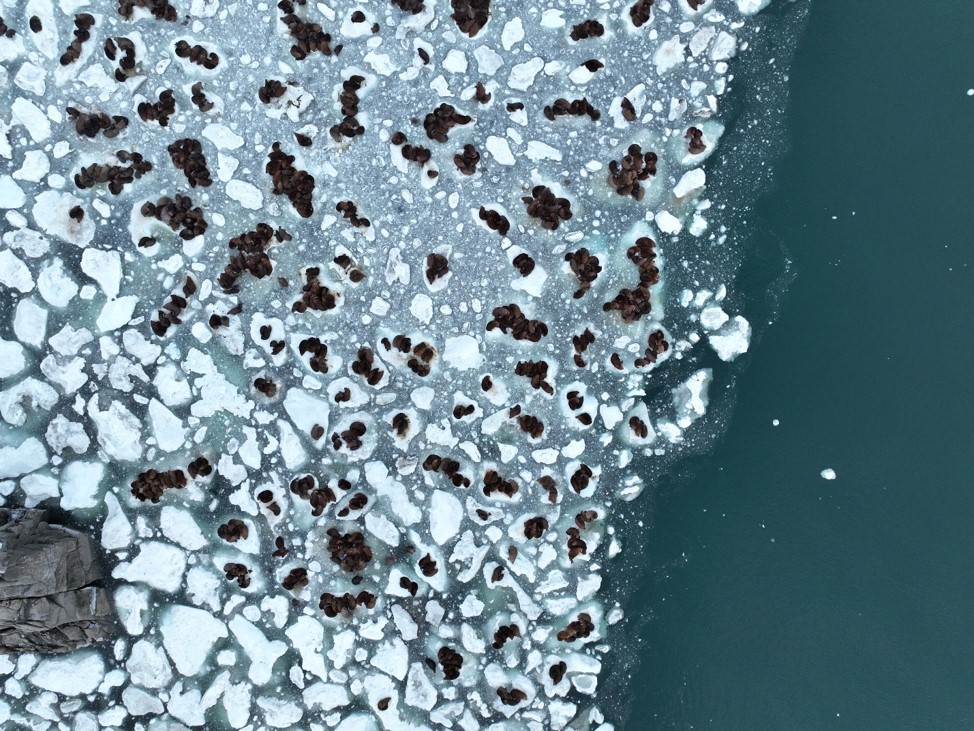

Со льдом связано и много других интересных процессов, например так называемый ледовый разнос, который пока слабо изучен. Это когда лед захватывает с собой подводные биогенные элементы или даже какие-то частички с суши и внутри него развивается своя экосистема, которая затем перемещается по акватории моря. <br>

<br>

Полную версию интервью можно прочитать <a target="_blank" href="https://scientificrussia.ru/articles/beloe-more-mozet-ostatsa-bezo-lda-intervu-s-okeanologom-alekseem-tolstikovym-iz-karelskogo-naucnogo-centra-ran"><span style="color: #00aeef;">на портале "Научная Россия"</span></a><span style="color: #00aeef;">.<br>

</span>

</div>

<br>