Кирпичи для холодного климата предложили уральские ученые с коллегами из Китая

<div>

Композитные кирпичи снижают потери тепла внутри помещений на 15–25% лучше, чем "традиционные" аналоги, выяснили специалисты Уральского федерального университета с коллегами из Ляонинского технологического университета (Китай). Исследователи изучили характеристики "умных" кирпичей в холодном климате, результаты исследований опубликовали в журнале Buildings.<br>

<br>

Ученые изготовили две модели самоизолирующихся пустотелых кирпичей: одна — заполненная композитным материалом с изменяемой фазой (PCM), другая — без него. В качестве PCM наполнителя использовали гексадекан (парафин). В отличие от аналогов, он эффективно поглощает и выделяет тепло, химически стабилен и безопасен, у него широкий диапазон температур изменения агрегатного состояния, а главное — низкая стоимость по сравнению с другими PCM.<br>

<br>

<i>"Композитные материалы с изменяемой фазой (PCM) значительно улучшают тепловые характеристики стен и демонстрируют многообещающую экономическую целесообразность в различных климатических условиях. Например, в жарком климате интеграция PCM в стены из многослойных материалов увеличивает теплоемкость на 35%, что приводит к снижению колебаний температуры внутри помещений, соответственно, к снижению энергозатрат",</i> — поясняет руководитель исследования, заведующий кафедрой систем автоматизированного проектирования объектов строительства УрФУ <b>Владимир Алехин</b>.<br>

<br>

Кирпичи испытали в условиях холодного климата (суровые холодные регионы) и установили, что у новых кирпичей разница температур между внутренней и внешней поверхностями почти на 6°C выше в сравнении с обычными. Интенсивность теплообмена на внутренней поверхности кирпичей, заполненных PCM, снижена на 8,57 Вт/м2. По сравнению с обычными пустотелыми кирпичами, модернизированная версия показала повышение температуры внутренней поверхности примерно на 0,99 °C и температуры в средней части на 3,85 °C.<br>

<br>

<i>"Эффективность композитов зависит от таких факторов, как размещение, толщина и местные климатические условия, при этом оптимальные результаты достигаются путем стратегического расположения слоев PCM в стенах. Тем не менее полученные результаты позволяют утверждать, что кирпичи, заполненные PCM, могут замедлить скорость падения температуры в зданиях, значительно улучшая теплоизоляционные характеристики стен. Также они обладают превосходной способностью аккумулировать тепло, эффективно снижая потери тепла внутри помещения, что соответствует принципам проектирования зеленых зданий, способствует снижению энергопотребления и повышению комфорта жителей"</i>, — рассказывает аспирантка кафедры систем автоматизированного проектирования объектов строительства УрФУ <b>Хуань Юэ</b>.<br>

<br>

Кирпичи, заполненные PCM, постепенно высвобождают тепло, полученное в пиковые солнечные периоды, добавляют исследователи. Это позволяет, с одной стороны, снижать потребление электроэнергии, а с другой — ископаемого топлива (газ, уголь). Это отчасти может компенсировать более высокую стоимость наполненных композитом кирпичей.<br>

<br>

<i>"Несмотря на то что гексадекан дешевле аналогичных композитных материалов, кирпичи с добавлением PCM все равно дороже обычных. Так, на стадии лабораторных исследований стоимость заполненного кирпича увеличивается примерно на 0,5 доллара. При масштабировании технологии и переходе к рыночному производству с использованием промышленного парафина, оптовых закупок сырья и налаживания автоматизированного заполнения на производственной линии, стоимость каждого кирпича будет ниже лабораторного образца, но все равно будет дороже примерно на 0,2–0,3 доллара по сравнению с обычными кирпичами. Тем не менее это новая технология, которая развивается в мире. Из таких кирпичей уже активно строятся экспериментальные постройки, например, в Китае, Японии, Алжире. Уверен, в этом направлении не должны отставать и мы",</i> — полагает Владимир Алехин.<br>

<br>

Сейчас научная группа изучает различные конфигурации кирпичей и подбирает оптимальную степень заполнения структур для достижения более высокой энергоэффективности при одновременном снижении общей стоимости.<br>

<br>

Композитные материалы с изменяемой фазой (PCM) — вещество, которое поглощает или выделяет большое количество тепловой энергии при переходе из одного агрегатного состояния в другое, обычно из твердого в жидкое и обратно. Этот процесс позволяет эффективно накапливать и отдавать тепло, поддерживая относительно постоянную температуру в окружающей среде, и используется в таких сферах, как строительство, текстиль, холодильная техника. PCM плавятся и застывают при определенных, заранее известных температурах, что делает их идеальными для точного контроля температуры. По сравнению с материалами, которые нагреваются и охлаждаются без фазовых переходов, композитные материалы могут запасать гораздо больше тепловой энергии в меньшем объеме.<br>

<br>

Исследования в УрФУ проводятся при поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий. Информация предоставлена пресс-службой Уральского федерального университета.<br>

<br>

Источник: <a target="_blank" href="https://scientificrussia.ru/articles/kirpici-dla-holodnogo-klimata-predlozili-uralskie-ucenye-s-kollegami-iz-kitaa"><span style="color: #00aeef;">Научная Россия</span></a><br>

</div>

Ровно 95 лет назад Хибинская горная станция вошла в систему Академии наук СССР

<p align="left">

</p>

<p align="left">

</p>

<div>

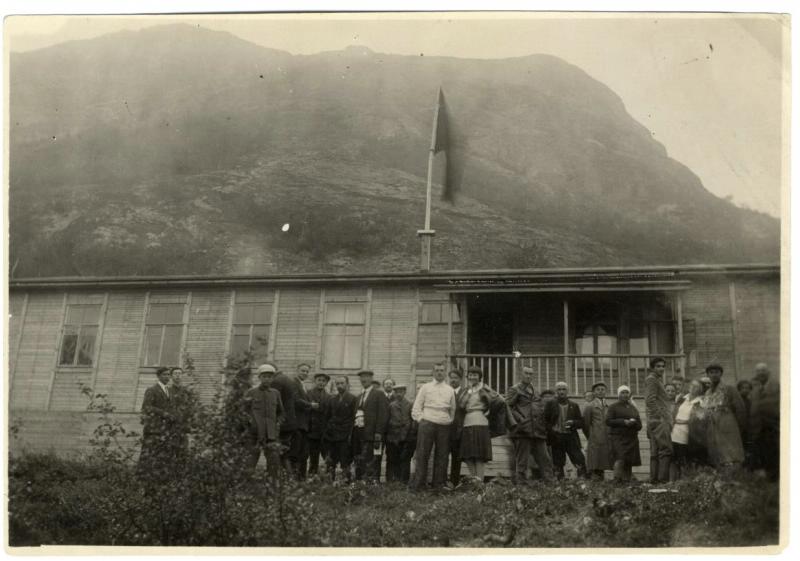

Научный архив, научно-организационный отдел и отдел внешних связей Кольского научного центра РАН ведут постоянно пополняющийся раздел <a href="http://www.ksc.ru/nauchnoe-nezabyvaemoe/"><span style="color: #00aeef;">Научное, незабываемое</span></a>, посвященный 95-летию центра. И сегодня в этом разделе появилась очень важная дата. Летом 1930 года рядом с растущим Апатитовым рудником открылась Хибинская горная станция по инициативе <b>академика Ферсмана</b> и по решению президиума Академии наук, которое было принято еще 16 октября 1929 года, фактически спустя неделю после того, как первая тонна апатит-нефелиновой руды была отгружена и перевезена к Мурманской железной дороге. <br>

<br>

Спустя год после того памятного решения, на общем собрании Академии наук под руководством <b>Александра Петровича Карпинского</b> 2 октября 1930 года, ровно 95 лет назад, станцию официально включили в число научных учреждений Академии, при этом «испросив необходимые на ее содержание средства в сверхсметном порядке», а 18 октября того же года решение утвердил Комитет по заведыванию учеными и учебными учреждениями Центрального исполнительного комитета Союза ССР.<br>

<br>

Это первое в СССР периферийное учреждение Академии наук создано по инициативе <b>Александра Евгеньевича Ферсмана</b>, который в течение следующих 15 лет оставался ее руководителем, и при поддержке <b>Сергея Мироновича Кирова</b>. Основной ее целью тогда стало ускорение изучения природных ресурсов края и их промышленного освоения. Кроме того, в число организаторов вошли Минералогический музей, комиссия экспедиционных исследований при Академии наук, правление Мурманской железной дороги и Институт по изучению Севера. Они же и финансировали строительство (30 тысяч рублей) на паевых началах. Спустя четыре года, 10 июня 1934 года, станцию переименовали в Кольскую базу Академии наук СССР.<br>

<br>

Почему же возникла насущная необходимость создания академической базы в таком отдалении от столиц? Сосредоточение научных сил страны и их штаба в центре сдерживало развитие производительных сил окраинных областей и назрела необходимость коренной перестройки организационных форм деятельности академической науки, создания опорных пунктов научной работы, прообразов филиалов Академии наук. Такую задачу выдвинул <b>Ферсман </b>в статье «Неотложная задача Академии наук» в 1931 году как<i> «вопрос исключительной важности и срочности – жизнь идет вперед, темпы хозяйственного строительства опережают темпы научной работы</i><i>»</i>. Академик считал, что научно-исследовательские станции должны быть приближены к местам хозяйствования, промышленным и строительным объектам, что создаются в контексте специфики каждого региона.<br>

<br>

<i>«Думаю</i>, – писал <b>Ферсман</b>, – <i>что подходить к организации станций надо постепенно и так, чтобы организация и оборудование не подменялись просто словесным решением. Ничего не может быть вреднее для работы, если станции будут лишь на бумаге исследовательскими учреждениями, если они не будут хорошо оборудованы, достаточно снабжены справочными библиотеками, аппаратурой, лаборатория ми и т.д. Надо чтобы действительно значительная часть обработки материала могла выполняться на станциях, чтобы они не только являлись базами экспедиционной работы, но и помощью ей, чтобы они помогали местным организациям и хозяйству...»</i> <br>

<br>

Еще одна цитата <b>Александра Евгеньевича</b> из статьи «От лопарской вежи до дворца науки» («Хибиногорский рабочий», 29.09.1934): <i>«Идея организации постоянной научной станции в Хибинских тундрах возникла у нас еще тогда, когда апатит не получил своего признания и когда мы, увлеченные перспективами и красота ми этого горного края, хотели сделать его центром научного туризма, создать временную летнюю базу для отдельных отрядов и, разбросав в разных частях труднодоступных перевалов, долин и плато простые убежища-хижины, создать условия для широкого научного освещения Хибинских и Ловозерских тундр»</i>. <br>

<br>

Интересные данные своих архивных изысканий привел кандидат геолого-минералогических наук <b>Евгений Арсентьевич Каменев</b> в своей статье для журнала «Тиэтта» в 2010 году: <i>«Из документов следует, что первое заседание Комитета Хибинской научной станции состоялось в Ленинграде 9 октября 1929 года. Повестка заседания: об основных задачах будущей станции, о проектировании помещения и служб, о договоре с Мурманской железной дорогой по строительству и о первоочередных мерах по научному и хозяйственному оборудованию станции. Опуская подробности, упомяну главное. В основном сообщении А.Е. Ферсман сформулировал цели станции: «создание базы для научных исследований в районе Хибинских тундр. Хорошо оборудованная как техническим, так и специальным научным инвентарем, Хибинская станция позволит сосредоточить в данном районе целый ряд научных исследований по геологии, минералогии, гидрологии, ботанике, зоологии, метеорологии, этнографии и др.»</i>.<br>

<br>

Какой виделась Ферсману будущая станция? <i>«Дом станции желательно отстроить двухэтажным, с тем, чтобы в верхнем этаже были сосредоточены жилые помещения в количестве 8 комнат с расчетом на 12 научных работников, а нижний этаж был отведен под одну общую залу и 4 отделения лаборатории для геологических, минералогических, ботанических, биологических и других работ»</i>. <br>

<br>

Строительство здания станции происходило в два этапа. К лету 1930 года соорудили одноэтажный барак. <b>Каменев </b>пишет: <i>«19 июня на «новоселье» присутствовали депутации всего малочисленного населения Хибин. Среди них – управляющий трестом «Апатит» В.И. Кондриков, геологи партии Научного института удобрений М.П. Фивег, Л.Б. Антонов, Г.С. Пронченко, зоолог В.Ю. Фридолин, ботаник С.С. Ганешин (проф. Ганешин вскоре, 30 сентября того же года, трагически погиб на г. Тахтарвумчорр). В роли хозяев выступали А.Е. Ферсман с сыном Сашей, участником одной из минералогических экспедиций, и А.Н. Лабунцов. Именно тогда заложена ферсмановская традиция коллективных обсуждений насущных задач и результатов изучения природных ресурсов края»</i>. <br>

<br>

А весной 1932 года появляется у склона Поачвумчорра почти дворец, деревянная «Тиэтта», которая просуществовала десять лет. В первые годы ее жизни в структуре станции действовали аналитическая лаборатория для геологических и минералогических исследований, геохимическая лаборатория, Полярно-альпийский ботанический сад. Станция осуществляла работы по исследованию тектоники Хибинских тундр и зоогеографии. Но главное, здесь ежегодно работали 25-30 научно-исследовательских отрядов центральных институтов СССР, то есть она стала, как и планировал Ферсман, приютом для всех, кто изучал Хибины и Кольский Север в целом. <br>

<br>

Источник – <a href="http://www.ksc.ru/"><span style="color: #00aeef;">ФИЦ КНЦ РАН</span></a>

</div>

<p>

</p>