"Свет Арктики". Как научный проект помогает ямальцам пережить зимнюю темноту

На Ямале 49 человек стали участниками научного исследования тюменских ученых. В чем уникальность проекта "Свет Арктики", как он помогает бороться с коротким световым днем и к каким выводам пришли эксперты? Об этом узнали в <a target="_blank" href="https://sever-press.ru/narrative/intervju/svet-arktiki-kak-nauchnyj-proekt-pomogaet-jamaltsam-perezhit-zimnjuju-temnotu/"><span style="color: #00aeef;">пресс-центре "Север-Пресса"</span></a> у директора Университетского научно-исследовательского института биотехнологий и биомедицины Тюменского государственного медицинского университета Минздрава России <b>Александра Маркова</b>.<br>

<br>

Проект <i>«Внедрение антропоцентрического освещения в домах и на рабочих местах жителей Арктики и Субарктики для улучшения сна, здоровья и работоспособности»</i> - первое полевое исследование такого рода в мире.<br>

<br>

Первая часть проекта началась в 2022 году после отбора участников. Далее последовали контроль и изучение состояния здоровья, окружающего освещения, генетические исследования: липидный профиль, кортизол, лептин, мелатонин, — все эти анализы проводились ежесезонно. Каждый раз специалисты проекта приезжали в регион, общались с участниками, раздавали специальные приборы — актиметры, которые снимают показатели, в том числе режим бодрствования, фазы сна, световое окружение и др. Полученные данные исследовались в специализированных университетских лабораториях, созданных для проекта. <br>

<br>

По словам Александра Маркова, максимально комфортное для здоровья в Арктике время — это летний сезон, однако постоянный свет во время белых ночей влияет на организм негативно, а самое правильное время - это полная фаза в период весеннего и осеннего равноденствия.<br>

<br>

<i>"Изюминка нашего исследования в том, что мы используем не просто свет, который влияет на человека, а именно динамику — от пробуждения, когда он потихоньку включается, потом в течение дня выходит на пик дневной яркости и к вечеру плавно отходит, чтобы организм подготовить ко сну. Мы используем биодинамическое освещение, созданное для человека и позволяющее имитировать правильный природный световой цикл дня и ночи в равноденствие, чего не хватает в регионе, когда зимой в два часа дня уже сумерки",</i> - объясняет Александр Марков. <br>

<br>

До финала проекта дошло 49 участников — для них на территории ЯНАО оснащено 88 помещений — дома и рабочие места. Больше всего участников в Аксарке — 30 человек и 45 помещений, в Уренгое — 16 участников и 35 помещений, в Салехарде — 3 участника и 8 помещений. Для каждого участника и помещения создавался отдельный проект, по которому в дальнейшем устанавливалось освещение.<br>

<br>

Установка оборудования началась в декабре 2024 года в Уренгое и закончилась в конце февраля 2025 года. <i>"В плане управления все достаточно просто, работает программа, при необходимости можно откорректировать через приложение. Для нас было очень важно, чтобы каждый участник прошел два сезона — весенний или осенний и зимний",</i> - рассказал Александр Марков. <br>

<br>

Две трети участников сказали, что с участием в проекте стали лучше просыпаться, все отметили, что повысилась работоспособность. <br>

<i>"Мы констатировали негативное влияние, которое присутствует, и я могу сказать точно, что в регионе нужно кардинально решать вопросы со светом. Для тех, кто работает по стандартам пятидневки или шестидневки, однозначно уже можно рассматривать алгоритмы системы биодинамического освещения. Это не просто лампа, это не лампа накаливания, которую можно подрегулировать и поднять, а программа с определенными характеристиками, включающими множество параметров"</i>, - добавил Александр Марков.<br>

<br>

Исследователи показали, что отсутствие света негативно влияет на организм, и уже готовы дать определенные рекомендации — в первую очередь это корректировка световой чистоты. Ученые готовы предложить несколько сценариев, которые будут удобны для тех, кто рано встает, или тех, кто поздно ложится.<br>

<br>

Ученые планируют продолжить исследования. На сегодня по результатам проекта опубликовано несколько статей в научных журналах, и научное общество уже оценило вклад российских ученых в развитие хронобиологии и хрономедицины. Исследование уже воспринимается мировым сообществом как очень серьезное и значимое, потому что является первым в своем роде. <br>

<br>

Посмотреть пресс-конференцию и прочитать полную расшифровку можно на сайте <a target="_blank" href="https://sever-press.ru/narrative/intervju/svet-arktiki-kak-nauchnyj-proekt-pomogaet-jamaltsam-perezhit-zimnjuju-temnotu/"><span style="color: #00aeef;">"Север-Пресс"</span></a>.

<p>

</p>

Монография СПбГАСУ "Арктика": градостроительство, архитектура и инженерные решения в условиях Арктики

<div>

Монография "Арктика", подготовленная коллективом СПбГАСУ, получила диплом Союза московских архитекторов и диплом Межрегиональной общественной организации содействия архитектурному образованию (МООСАО) по итогам конкурса научно-учебной литературы в области архитектуры, дизайна и искусства.<br>

<br>

Издание было представлено университетом в ограниченном тиражe и сразу вызвало большой интерес у профессионального сообщества. По словам экспертов, это один из самых полных и системных трудов, посвящённых градостроительству, архитектуре и инженерным решениям в условиях Арктики. <br>

<br>

Один из авторов монографии, доцент кафедры архитектурного проектирования СПбГАСУ, кандидат архитектуры<b> Фёдор Перов</b>, отмечает: полученные награды - это заслуженное признание многолетней научной работы и важности северной тематики для университета. <br>

<i>"Дипломы - это приятно, но главное в книге - сохранённое знание. Мы собрали огромный пласт исследований, который мог быть утрачен. Это наследие нескольких поколений архитекторов, инженеров, геотехников, студентов и преподавателей СПбГАСУ",</i> - подчеркнул Фёдор Викторович. <br>

<br>

В создании монографии принимали участие профессор кафедры геотехники д. т. н. <b>Рашид Мангушев</b>, профессор кафедры металлических и деревянных конструкций д. т. н. <b>Александр Черных</b>, доцент кафедры строительной физики, электроэнергетики и электротехники к. т. н. <b>Николай Рукобратский</b>, доцент кафедры теплогазоснабжения и вентиляции к. т. н. <b>Виктор Пухкал</b>, заведующий кафедрой технологии строительного производства д. т. н. <b>Антон Гайдо</b>, профессор кафедры наземных транспортно-технологических машин д. т. н. <b>Александр Пушкарёв</b>, доцент кафедры архитектурного проектирования кандидат архитектуры <b>Александра Еремеева</b> и другие специалисты университета. <br>

<br>

Уникальность монографии в том, что она сочетает материалы советских исследований, накопленные десятки лет назад, с результатами современных полевых экспедиций и проектных разработок СПбГАСУ. Книга отражает преемственность знаний и опыта разных поколений архитекторов, инженеров и исследователей, создавая комплексное представление об освоении и развитии северных территорий. <br>

<br>

Издание объединяет:<br>

<ul>

<li>материалы советских научных школ по северному строительству и градостроительству; </li>

<li>личный опыт исследователей Ленинградского зонального научно-исследовательского и проектного института типового и экспериментального проектирования (ЛенЗНИИЭП) и учёных СПбГАСУ; </li>

<li>результаты экспедиций студентов и преподавателей в Салехард, Воркуту, Нарьян-Мар, Архангельскую область и др.; </li>

<li>современные проекты бакалавров и магистрантов; </li>

<li>аналитические материалы о проблемах северных городов, реновации жилья, климатическом проектировании и развитии инфраструктуры.</li>

</ul>

<br>

Среди ключевых разработок - концепция управляемого "умного сжатия" Воркуты, проекты жилой среды нового поколения, исследования северной идентичности, а также модели комфортной городской среды в экстремальных климатических условиях. <br>

<br>

<i>"Это не просто книга - это концентрация опыта. Решения, собранные здесь, уже применяются и могут служить основой для современных проектов в Арктике",</i> - отмечает Фёдор Перов. <br>

<br>

Монографию выпустил СПбГАСУ в высоком полиграфическом качестве. Тираж ограничен и не поступает в продажу. Экземпляры переданы специалистам, организациям и вузам, занимающимся развитием Арктики. <br>

<br>

Исследовательская деятельность продолжается: коллективы СПбГАСУ ведут крупные проекты по развитию архангельского Севера, восстановлению поморских поселений, сохранению культурного наследия, работе с городской средой и инженерной инфраструктурой северных территорий. <br>

<br>

Текст: Николай Амбарцумов<br>

Источник: <a target="_blank" href="https://rg.ru/2025/12/22/reg-szfo/monografiia-spbgasu-arktika-izdanie-obedinivshee-desiatiletiia-issledovanij-severa.html"><span style="color: #00aeef;">Российская газета</span></a><br>

</div>

<p>

</p>

Новая Красная книга Мурманской области – что изменилось?

<p>

</p>

<p style="color: #434343;">

</p>

<div>

В Мурманске состоялось координационное совещание по вопросам реализации стратегических инициатив ПАО "ГМК "Норильский никель" в части сохранения биологического разнообразия в Мурманской области. Участие в нем приняли представители власти и бизнеса, работники особо охраняемых природных территорий и ученые – представители Мурманской области, а также Карелии, Красноярского и Пермского края, Республики Коми, Архангельской области. <br>

<br>

На совещании активно обсуждали тему интегрального показателя состояния экосистем (ИПСЭ), который необходим для создания универсальной методики оценки экологического благополучия. Эта работа проводится в заповедниках Мурманской области под методическим руководством Кольского научного центра РАН. В работу вовлечены сотрудниками Института проблем промышленной экологии Севера и Полярно-альпийского ботанического сада-института. <br>

<br>

<i>"В 2025 году проведена колоссальная совместная работа ученых Кольского научного центра, заповедников и Кольской горно-металлургической компании ("Норникель"). Удалось разработать единую программу мониторинговых работ и в течение летнего сезона получить первые результаты",</i> – комментирует руководитель работ, заместитель генерального директора Кольского научного центра РАН <b>Евгений Боровичев</b>. – <i>"Оказалось, что сеть пробных площадей репрезентативна и позволяет увидеть разницу в результате антропогенного воздействия, она хорошо доступна как для многолетних исследований, так и для последующей интерпретации результатов".<br>

</i> <br>

На координационном совещании состоялась первая презентация третьего издания региональной Красной книги. После выхода второго издания в 2014 году прошло десять лет, и за это время ученые провели мониторинг состояния тех видов в регионе, что находятся под угрозой исчезновения. Для подготовки нового издания была применена система критериев IUCN, по которой прошли оценку все виды, что позволило снизить уровень субъективности при внесении в Красную книгу отдельных объектов растительного и животного мира. <br>

<br>

<i>"При подготовке третьего издания Красной книги проведена большая работа по переоценке угрожаемости видов в регионе. Субъективности во включении видов стало меньше, а значит, и некоторые "любимчики" авторов покинули список угрожаемых объектов. Так, в новое издание не вошли, например, орхидея мякотница однолистная, аконит северный, копеечник арктический, хризантема полярная, пижма дважды-перистая: именно по причине относительно широкого распространения в регионе.</i><br>

<i> </i><i>По этой же причине исключен гриб лисичка обыкновенная. Она была включена в первое и второе издание Красной книги Мурманской области (в 2003 и 2014 годах соответственно) по причине малого числа известных местонахождений. С 2013 года было накоплено много данных о его распространении в Мурманской области и на данный момент гриб встречается в Печенгском, Кольском, Ловозерском, Кандалакшском, Терском районах и на подведомственных территориях городов Апатиты, Кировск, Кандалакша, Мончегорск, Оленегорск, Североморск, нередко массово. Некоторые виды впервые занесены в список",</i> – рассказывает Евгений Боровичев.<br>

<br>

К подготовке книги были привлечены 55 авторов. Работали над третьим изданием Красной книги Мурманской области в том числе представители научных и природоохранных учреждений Кольского региона, а именно Института проблем промышленной экологии Севера, Полярно-альпийского ботанического сада-института, Кандалакшского и Лапландского заповедников, заповедника "Пасвик", Мурманского морского биологического института РАН, а также сотрудники МГУ им. М.В. Ломоносова, Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН, Института леса и Института биологии КарНЦ РАН, Санкт–Петербургского городского Дворца творчества юных, Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН, Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина, Института океанологии им. П.П. Ширшова, Московского зоопарка. <br>

<br>

Книга дополнена красочными и информативными фотографиями и картами, каждую из карт подготовила к публикации сотрудник КНЦ РАН <b>Ольга Петрова</b> на основе данных, предоставленных авторами очерков. <br>

<br>

Научные редакторы разделов проделали колоссальную работу по подготовке материала для книги. Это <b>Денис Давыдов</b> (раздел "Водоросли"),<b> Геннадий Урбанавичюс</b> ("Лишайники"), <b>Иван Змитрович</b> ("Грибы"), <b>Ольга Белкина</b> и <b>Надежда Константинова</b> ("Мохообразные"), <b>Михаил Кожин</b> и <b>Александр Сенников</b> ("Сосудистые растения"), <b>Алексей Полевой</b> ("Беспозвоночные животные"), <b>Ольга Макарова</b> ("Рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, млекопитающие"), <b>Алексей Ежов</b> ("Пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие"), <b>Иван Зацаринный</b> ("Птицы"), <b>Екатерина Толмачева</b> ("Земноводные, пресмыкающиеся, млекопитающие"). <br>

<br>

У третьего издания четыре ответственных редактора: Евгений Боровичев, Наталья Поликарпова, Ольга Макарова и Надежда Константинова. Издание в 2025 году новой Красной книги Мурманской области состоялось благодаря слаженной работе Дирекции региональных ООПТ Мурманской области и Министерства природных ресурсов.

</div>

<br>

После новогодних праздников планируется старт распространения тиража. Издание стало единственным углеродно-нейтральным выпуском Красной книги в России и имеет сертификат об этом. Дополнительная, подарочная версия была подготовлена при поддержке "Норникеля".<br>

<br>

Источник: <a target="_blank" href="https://www.ksc.ru/press-sluzhba/novosti/novosti-nauki/novaya-krasnaya-kniga-murmanskoy-oblasti-chto-izmenilos/"><span style="color: #00aeef;">ФИЦ "Кольский научный центр РАН"</span></a><br>

<p style="color: #434343;">

</p>

<p>

</p>

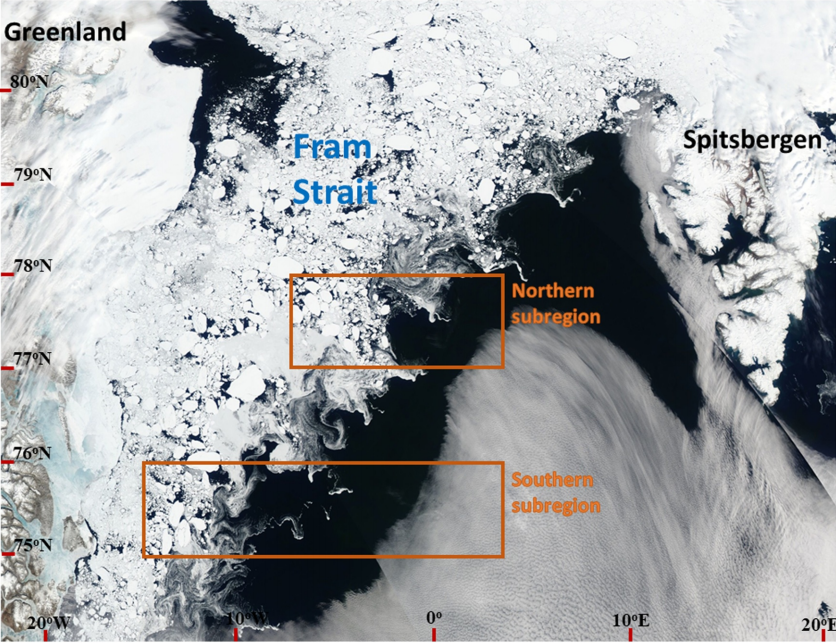

Изучено влияние океанических вихрей на кромку морского льда в Гренландском море

<p style="color: #151515;">

</p>

<div>

Международная группа исследователей при участии сотрудников Морского гидрофизического института РАН впервые детально изучила влияние океанических вихрей на динамику морского льда в северо-западной части Гренландского моря. Результаты исследования опубликованы в <a target="_blank" href="https://doi.org/10.1029/2025JC022330"><span style="color: #00aeef;">Journal of Geophysical Research: Oceans</span></a>.<br>

<br>

Гренландское море является одним из основных регионов формирования глубинной конвекции и Атлантической меридиональной циркуляции, которая существенно влияет на глобальный климат. В этом регионе происходит встреча холодных полярных вод с теплыми атлантическими водами, что влечет за собой сильные температурные градиенты. Через пролив Фрама выносится около 80 % морского льда из Арктического бассейна, при этом около 90 % этого льда тает именно в Гренландском море. Понимание процессов, контролирующих таяние морского льда в условиях изменения климата, является крайне важной научной задачей. <br>

<br>

<i>"Вихри, как основной процесс горизонтального обмена через фронты, могут значительно ускорять отступление кромки льда, но их количественное влияние и механизмы ранее не были досконально изучены из-за недостаточного разрешения спутниковых данных и моделей",</i> — поясняет соавтор исследования, руководитель лаборатории морских полярных исследований МГИ РАН <b>Игорь Козлов</b>. <br>

<br>

Изучением роли океанических мезомасштабных вихрей в изменении положения кромки морского льда в Гренландском море авторы статьи занимались несколько лет. Основной анализ проводился в период с апреля по июль 2007 года — время, когда положение кромки льда было относительно стабильным, что позволяло изучать баланс между динамическими процессами адвекции льда и термодинамическими процессами образования и таяния без влияния экстремальных сезонных событий, таких как быстрый летний распад льда. <br>

<br>

Для решения этой задачи исследователи использовали высокоразрешающую конфигурацию океанической модели FESOM1.4, которая воспроизводит процессы в проливе Фрама с детализацией до одного километра. Такое разрешение позволяет одновременно моделировать движение океанических течений и динамику морского льда, улавливая мельчайшие детали их взаимодействия. <br>

<br>

Для поиска и анализа океанических вихрей в модельных данных применялись специальные алгоритмы автоматического распознавания, а границу ледового покрова определяли по концентрации льда в 25 % — это стандартный показатель, используемый в арктических исследованиях. <br>

<br>

Чтобы убедиться в достоверности результатов, ученые сопоставили модельные данные с реальными спутниковыми наблюдениями: измерениями концентрации морского льда со спутника AMSR-E и радиолокационными снимками, на которых видны вихревые структуры в океане. Это позволило впервые количественно оценить влияние мезомасштабных вихрей размером от 10 до 40 километров на динамику ледовой кромки. <br>

<br>

<i>"Главный вывод нашей работы состоит в том, что океанические вихри действительно оказывают сильное локальное воздействие на кромку льда, вызывая её отступление на 3—8 км в день за счёт горизонтального переноса тепла и выноса льда в более тёплые воды"</i><i>,</i> — отмечает Игорь Козлов. <br>

<br>

Неожиданным открытием стало то, что интегральный эффект вихрей заключается не в необратимом отступлении льда, а в стабилизации его кромки. Когда кромка льда продвигается на восток, она попадает в зону высокой вихревой активности и усиленного таяния. Когда она отступает на запад, вихревая активность ослабевает, и положение кромки стабилизируется за счёт постоянной адвекции льда из Арктики. <br>

<br>

Полученные результаты важны для улучшения климатических моделей. Они демонстрируют критическую важность высокого пространственного разрешения (около 1 км) для корректного воспроизведения океанических вихрей и их влияния на лед. Это поможет создать более точные климатические прогнозы, особенно для чувствительных полярных регионов. <br>

<br>

Исследование углубляет понимание того, как именно океанические, а не только атмосферные процессы регулируют состояние морского льда. Для судоходства более точное понимание динамики кромки льда может быть полезно при планировании маршрутов в прикромочной ледовой зоне, например, на трассе Северного морского пути. Работа также вносит вклад в фундаментальную океанологию, проясняя роль вихрей в кросс-фронтальном переносе тепла и свойств воды в арктическом бассейне. <br>

<br>

В будущем исследователи планируют расширить работу в нескольких направлениях. <br>

<i>"Мы намерены использовать экспедиционные натурные и спутниковые измерения для проверки и уточнения результатов, изучить роль субмезомасштабных вихрей меньшего размера и их вклад в вертикальные потоки тепла к нижней границе льда, провести аналогичный анализ для других периодов, а также более точно разделить влияние вихрей, приливов и внутренних волн на таяние морского льда"</i><i>, </i>— поделился планами Игорь Козлов. <br>

<br>

Работа выполнена в рамках темы государственного задания МГИ РАН "Комплексные исследования гидрофизических процессов в полярных районах Мирового океана на основе мультисенсорных дистанционных и контактных измерений" и гранта Российского научного фонда № 25-17-00309 международным коллективом ученых из Морского гидрофизического института РАН, Санкт-Петербургского государственного университета, Арктического и антарктического научно-исследовательского института, немецкого Института Альфреда Вегенера и Океанологического университета Китая.<br>

<br>

Источник: <a target="_blank" href="https://new.ras.ru/activities/news/issledovano-vliyanie-okeanicheskikh-vikhrey-na-polozhenie-kromki-morskogo-lda-v-grenlandskom-more/"><span style="color: #00aeef;">Российская академия наук</span></a><br>

</div>

<p style="color: #151515;">

</p>

Полярник Владимир Иванов рассказал, что происходило на дрейфующей станции СП-42

<div>

<b>Владимир Иванов</b>, заместитель начальника по науке экспедиции СП-42, недавно вернулся с дрейфа во время ротации. Напомним: СП-42 - экспедиция нового формата, проходящая при поддержке специально сконструированного НЭС "Северный полюс". О работе на макушке планеты ученый <a target="_blank" href="https://rg.ru/2025/12/10/reg-szfo/territoriia-preodoleniia.html"><span style="color: #00aeef;">рассказал "Российской газете"</span></a>. Первый вопрос касался возможных научных открытий.<br>

<br>

Владимир Иванов: Цель абсолютно любой экспедиции - сбор новых данных. Об открытиях сможем сказать лишь после того, как все будет тщательно перепроверено. Мы должны быть уверены, прежде чем делать какие-либо заявления. Во всем мире ученые настороженно относятся к результатам, которые кардинально отличаются от того, что было ранее. Сделать открытие - почти как найти жемчужину в десятках тысяч пустых ракушек.<br>

<br>

<b><i>Насколько актуальна тема глобального потепления?<br>

</i></b> <br>

Владимир Иванов: Она обсуждается в науке начиная с 90-х годов. Особенно в Артике, где изменение температуры происходит примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете. Артика стала горячей точкой происходящих изменений. Чтобы их отслеживать, нужен постоянный мониторинг, постоянное присутствие, что дает уникальный новый формат экспедиций СП-41, СП-42. Наша задача - комплексный анализ изменений, происходящих во всех средах, от океанского дна до ионосферы.<br>

<br>

Исследования на СП-42 проводятся по нескольким научным программам, касающимся атмосферы, морского льда, океанографии, геохимии (химический анализ проб воды, льда, донных осадков, атмосферы), гидробиологии (изучение флоры и фауны), геологии морского дна и геофизики (изучение ионосферы). Еще одно направление - прикладные исследования прочностных характеристик НЭС "Северный полюс". В корпус судна вмонтировано большое количество датчиков. С их помощью отслеживается, как процессы сжатия льда влияют на судно. Это вопрос и нашей безопасности на дрейфе. <br>

<br>

По перечисленным программам были получены десятки гигабайт информации, которую еще предстоит обработать в береговых условиях, осмыслить и сопоставить с уже имеющейся. Пример: одних только срочных метеонаблюдений было выполнено более двух тысяч. Но не всегда о ценности информации можно судить по ее количеству. Так, даже несколько проб грунта в северо-восточной части поднятия Менделеева, где до этого практически не было геологических данных, могут оказаться более важными, чем большое количество проб в хорошо изученном в геологическом отношении районе. То же самое относится и к гидрологическим и гидрохимическим данным, полученным вдоль периферии котловины Макарова. <br>

<br>

Что касается потепления, то наши исследования показали: с октября по июль этого года средняя приземная температура воздуха оказалась на 0,9 градуса выше, чем средняя за 10 лет. Это указывает на сохранение общей тенденции к потеплению. Но в целом в концепции глобального потепления много тонких моментов, которые требуют изучения. <br>

<br>

Читайте продолжение на <a target="_blank" href="https://rg.ru/2025/12/10/reg-szfo/territoriia-preodoleniia.html"><span style="color: #00aeef;">сайте "Российской газеты"</span></a>.<br>

</div>

<p>

</p>