Энергоэффективная переработка газовых примесей увеличит выработку природного газа и защитит природу Российской Арктики

<div>

</div>

<div>

Ученые предложили технологию переработки побочных продуктов добычи природного газа в метан без дополнительного расхода энергии. Исследователи испытали новый метод в лаборатории, а также с помощью компьютерной модели проверили, как технология будет работать в условиях реальных месторождений, в том числе за полярным кругом. Новый метод может стать альтернативой традиционному сжиганию газового конденсата, которое причиняет вред окружающей среде из-за выделения токсичных продуктов горения. При этом в технологии используется относительно простое оборудование, которое легко доставить к отдаленным месторождениям Арктики. Результаты исследования, <a target="_blank" href="https://rscf.ru/project/22-73-10015/"><span style="color: #00aeef;">поддержанного</span></a> Российским научным фондом (РНФ), <a target="_blank" href="https://doi.org/10.1016/j.energy.2025.134996"><span style="color: #00aeef;">опубликованы</span></a><span style="color: #00aeef;"> </span>в журнале <i>Energy</i>.

</div>

<span style="color: #6c6c6c;"><br>

</span>

<div>

Газовый конденсат — побочный продукт при добыче природного газа. Он представляет собой смесь жидких углеводородов, например, этана или пропана, пары которых содержатся в добываемом газе. Конденсат — ценное углеводородное сырье, однако в России почти 70% его добычи приходится на труднодоступные регионы Арктики, такие как полуостров Ямал, значительно удаленные от мест переработки. Невозможность эффективно использовать или транспортировать этот побочный продукт привела к тому, что исторически его сжигают. Это причиняет значительный ущерб окружающей среде в местах добычи из-за выделения угарного газа, сажи и токсичных продуктов неполного сгорания. <br>

<br>

Альтернативой сжиганию может стать переработка газового конденсата с помощью реакции гидрогенолиза. Это обработка водородом, в результате которой тяжелые углеводородные соединения, из которых состоит газовый конденсат, преобразуются в более легкие, стабильные и удобные для транспортировки — например, метан. Это позволяет сократить выброс вредных продуктов горения вблизи месторождений. При этом полученный метан можно закачивать в трубопроводы, что увеличит объем добытого природного газа. Однако подход до сих пор не нашел практического применения, поскольку требовал сложного дорогого оборудования и большого расхода энергии на предварительный нагрев газовой смеси. <br>

<br>

Ученые из Тюменского государственного университета (Тюмень) и Института катализа имени Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН (Новосибирск) предложили перерабатывать газовый конденсат в метан без внешнего нагрева, используя тепло самих химических реакций.<br>

Сделать это удалось с помощью ранее разработанных никельсодержащих стекловолокнистых катализаторов. На их основе можно производить картриджи с особой геометрической структурой, за счет которой они хорошо проводят тепло. Использование таких структурированных картриджей способствует интенсивному теплообмену внутри реактора, благодаря чему для запуска реакции требуется меньше внешней энергии.<br>

<br>

Поскольку процесс гидрогенолиза с применением стекловолокнистых катализаторов все равно требовал предварительного нагрева газового конденсата, ученые усовершенствовали конструкцию реактора, чтобы усилить в нем теплообмен. Так, установка внутренних перегородок помогла снизить температуру запуска реакции до 300°С, тогда как при обычных условиях этот показатель был выше 400°С. Наилучшие результаты показала технология, при которой ученые периодически меняли направление движения реагентов внутри реактора. В этом случае внешняя энергия была необходима только для первоначального запуска оборудования и работы насосов. Далее реакция поддерживалась без дополнительного внешнего нагрева, что позволяло переработать любой объем газового конденсата, поступавший в реактор с температурой окружающей среды. <br>

<br>

Чтобы убедиться в том, что новые методы будут хорошо работать в промышленных условиях — при добыче природного газа из месторождений — ученые применили математическое моделирование. С его помощью специалисты наложили экспериментальные данные на модель промышленного реактора. Это позволило учесть множество факторов, таких как особенности протекания реакций, доставка исходных реагентов к поверхности катализатора и вывод конечного продукта, выделение и перенос тепла внутри реактора, теплообмен между газом и катализатором, а также сложные закономерности движения потоков. Расчеты показали высокую эффективность всех предложенных подходов, при этом наиболее перспективной оказалась технология с периодическим изменением направления потока реакционной смеси в реакторе. <br>

<br>

В дальнейшем ученые планируют оптимизировать катализатор, чтобы уменьшить его объем, необходимый для протекания реакции. Исследователи также проработают технологические параметры оборудования для промышленной переработки газового конденсата, чтобы сконструировать опытный образец и испытать его на практике. <br>

<br>

<i> </i><i>

"Результаты исследования открывают путь к разработке недорогих, легких, компактных и автономных модульных установок для переработки газового конденсата. Такое оборудование можно доставлять на месторождения природного газа, даже расположенные в труднодоступной местности, поскольку технология не требует создания громоздких теплообменников. Выделение тепла при реакции даже может быть избыточным, что позволит использовать его как источник тепловой энергии на производстве, например, для нагрева воды. Наша технология способна снизить техногенную нагрузку на и без того хрупкие экосистемы российского Севера. Кроме того, мы сможем сберечь ценное углеводородное сырье для его последующего использования",</i> — рассказывает участник исследования, поддержанного грантом РНФ, <b>Андрей Загоруйко</b>, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник Института катализа имени Г.К. Борескова СО РАН.<br>

<br>

Источник: <a target="_blank" href="https://www.rscf.ru/news/release/energoeffektivnaya-pererabotka-gazovykh-primesey-uvelichit-vyrabotku-prirodnogo-gaza-i-zashchitit-pr/"><span style="color: #00aeef;">Российский научный фонд</span></a>

</div>

<blockquote style="font-style: italic;">

<p>

</p>

</blockquote>

Заповедник "Пасвик" создаст цифровую базу данных для наблюдений за природой

<p>

</p>

<div>

Единую цифровую систему для сбора наблюдений за природой создадут в заповеднике "Пасвик" в Мурманской области в рамках проекта "Природа Севера: учимся наблюдать". Планируется, что данные системы будут пополнять волонтеры науки - туристы и жители региона, делясь своими наблюдениями за животными, <a target="_blank" href="https://tass.ru/obschestvo/23365957"><span style="color: #00aeef;">сообщила ТАСС</span></a> руководитель заповедника <b>Наталья Поликарпова</b>. <br>

<br>

<i>"Мы планируем запустить свою цифровую базу уже в марте. Эта единая система на основе Telegram-ботов, куда мы будем собирать все данные от активных жителей Мурманской области - волонтеров науки, которые попутно что-то в своей жизни наблюдают, но хранят это либо в голове, либо в телефоне, не представляя, что их наблюдения могут оказаться очень ценными для науки",</i> - сказала Поликарпова. <br>

<br>

Она пояснила, что сейчас информация о тех или иных природных явлениях или наблюдениях редких видов животных, которую присылают туристы или активные жители региона, поступает с помощью соцсетей, мессенджеров, электронной почты и телефонных звонков. Такая многовекторность не позволяет качественно обрабатывать весь поток информации. <i>"Единая база, куда будут загружаться сообщения от наших волонтеров с указанием места и времени встречи, например, с лосем, медведем или лебедем с фотографиями или видео, позволит ученым все держать в одном месте, анализировать это, обращать внимание на вещи, которые наиболее вызывают интерес или представляют научную ценность"</i>, - уточнила Поликарпова. <br>

<br>

Директор заповедника "Пасвик" отметила, что многие туристы и жители региона могут даже не понимать ценности этой информации, хотя уже были случаи, когда сообщения активистов помогли спасти редкий вид или сделать определенную территорию особо охраняемой. Одна из задач проекта "Природа Севера: учимся наблюдать" - создать гражданскую науку и создать сообщество волонтеров науки. <br>

<br>

<i>"В рамках этой цифровой системы мы будем плотно работать с местными жителями, собирать их для обучающих лекций и семинаров про краснокнижных зверей, птиц, рыб и моллюсков. Расскажем, где их можно встретить и наблюдать, чтобы они обращали внимание на сведения, которые нам особенно нужны и как по ним правильно собирать информацию, расскажем о научной пользе их наблюдений. Хотим выйти ближе к людям, чтобы показать, чем мы занимаемся и как они могут в этом нам помочь, не прикладывая существенных усилий",</i> - заключила Поликарпова. <br>

<br>

Заповедник "Пасвик" площадью почти 15 тыс. га находится в Мурманской области в приграничной зоне России, Норвегии и Финляндии. Территория - узкая полоса, вытянутая на 44 км вдоль госграницы России и Норвегии. Его западная граница полностью совпадает с государственной границей РФ.<br>

<br>

Источник: <a target="_blank" href="https://tass.ru/obschestvo/23365957"><span style="color: #00aeef;">ТАСС</span></a>

</div>

<p>

</p>

Российские учёные объединят усилия в исследовании чукотско-калифорнийской популяции серых китов

<p style="color: #363636;">

</p>

<div>

Пятистороннее соглашение о сотрудничестве заключили организации, занимающиеся изучением серых китов чукотско-калифорнийской популяции, мигрирующих от Калифорнийского полуострова к берегам Камчатки и Чукотки.<br>

<br>

В проекте примут участие представители трех заповедных территорий страны: расположенных в Чукотском автономном округе заповедника "Остров Врангеля" и национального парка "Берингия", а также Кроноцкого заповедника (Камчатский край). Работа по изучению морских гигантов будет проходить совместно с Чукотским арктическим научным центром и Институтом проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН.<br>

<br>

Работы в рамках десятилетнего соглашения станут основой для более точной оценки численности и состояния популяции краснокнижных морских млекопитающих. В ходе взаимодействия ученые рассчитывают объединить усилия в обмене научными сведениями, которые получают в ходе фотоидентификации серых китов. Эти данные ценны ещё и тем, что остаются актуальными в течение десятилетий, поскольку киты живут достаточно долго – в среднем от 40 до 60 лет. На Сахалине, к примеру, описаны случаи возврата животных в прежние места нагула спустя 20 лет.<br>

<br>

По оценке участников проекта, проблема координации при изучении серых китов в разных регионах ощущалась в течение многих лет.<br>

<br>

<i>"</i><i>Серых китов изучают не только на Чукотке, но и на Камчатке, и на Сахалине. Но все эти группы фактически работают отдельно друг от друга. Мы решили попробовать объединить полученные ранее данные и сравнить китов из разных районов. Положительные примеры подобного взаимодействия имеются за рубежом – в частности, мексиканские ученые собирают много данных и выкладывают их в общий доступ. Благодаря этому мы имеем возможность посмотреть их фотокаталоги и сравнить со снимками наших китов. Думаю, мы сможем получить интересные результаты</i><i>",</i> – рассказала начальник отдела экологического просвещения и развития экологического туризма заповедника "Остров Врангеля" <b>Татьяна Придорожная</b>.<br>

<br>

Некоторый опыт по изучению миграции китов у российских специалистов уже накоплен. Как отметила начальник отдела по научной работе заповедника "Остров Врангеля" <b>Ульяна Бабий</b>, не так давно учёные сравнили сахалинских серых китов с камчатскими и обнаружили, что большая часть этой группы иногда задерживается на Камчатке – отдыхает на пути миграции либо может кормиться там весь сезон. Данные же фотоидентификации камчатских и чукотских китов пока не сопоставляли, однако вероятность того, что морские млекопитающие с Чукотки проходят через Камчатку, существует.<br>

<br>

По словам научного сотрудника Кроноцкого заповедника <b>Евгении Волковой</b>, которая занимается исследованиями серых китов Камчатки, детальные исследования морских гигантов в северной части Кроноцкого залива были возобновлены в 2022 году. Благоустроенный круглогодичный кордон и снабжение всем необходимым позволяют начинать наблюдения за морскими млекопитающими очень рано и максимально охватить летнюю миграцию китов. Например, в прошлом году сотрудники заповедной территории выходили в море уже в начале мая и встречали первых прибывающих в нагульные районы серых китов. А завершили сезон, когда закрылась навигация для маломерных судов.<br>

<br>

<i>"</i><i>Одно из основных направлений нашей работы – фотоидентификация, ведь фотографируя китов, можно очень многое узнать о них. С помощью снимков мы получаем ответы на вопросы о том, как долго задерживаются разные особи в нашей нагульной акватории, возвращаются ли они из года в год, как часто рождают детёнышей, как меняется их упитанность в течение сезона. Сравнивая же каталоги из разных районов, можно проследить пути миграции этих удивительных животных. Поэтому я очень рада, что исследователи из разных регионов объединяются и готовы делиться своими данными. Например, раньше учёные даже не думали, что серые киты могут от Сахалина и Камчатки уйти в Калифорнию и Мексику! А теперь это установленный факт. Может быть, сравнивая серых китов, встреченных на Камчатке и Чукотке, мы совершим новые научные открытия</i><i>",</i> – пояснила <b>Евгения Волкова</b>.<br>

<br>

Наблюдения за китами на заповедных территориях осуществляются не только с воды, но и с воздуха. На службе у науки – беспилотные летательные аппараты.<br>

<br>

<i>

"</i><i>Задачи национального парка будут заключаться в мониторинге серых китов. Будем производить фотофиксацию и фотоидентификация особей, в том числе – с дрона, и обмениваться полученной информацией со всеми участниками проекта</i><i>",</i> – отметил заместитель директора по экопросвещению и туризму национального парка "Берингия" <b>Максим Антипин</b>.<br>

<br>

Приступая к совместной работе, учёные осознают и возможные сложности.<br>

<br>

<i>"</i><i>На Чукотке эффективность методов фотоидентификации ниже по сравнению с Мексикой, где киты менее настороженны и лучше поддаются наблюдению. Киты на Чукотке, в отличие от Мексики, боятся приближения лодок. Несмотря на эти трудности, надежды на успешный результат остаются. Соглашение даёт шанс исследовать многослойные аспекты экологии серых китов, что невозможно было бы сделать в рамках отдельных проектов. Объединение усилий различных исследовательских учреждений закладывает основу для того, чтобы будущие исследования были и междисциплинарными, и международными</i><i>",</i> – прокомментировал директор Чукотского арктического научного центра, кандидат биологических наук <b>Денис Литовка</b>.<br>

<br>

Актуальность совместной работы российских ученых обоснована также и тем, что в течение последних нескольких лет лет у Калифорнийского полуострова (откуда киты приходят на Чукотку) отмечалась высокая смертность серых китов. Зарубежные ученые связывали это, в том числе, с потеплением климата и изменениями в питании морских млекопитающих.<br>

<br>

<i>"</i><i>Мы следим за этими сообщениями и ситуацией. Всё это заставляет нас, сотрудников особо охраняемых природных территорий, ещё больше внимания уделять изучению и стратегиям охраны серых китов</i><i>",</i> – подчеркнула Татьяна Придорожная. <br>

<br>

Взаимодействие участников проекта начнется уже в этом году.<br>

<br>

Источник: <a target="_blank" href="https://iacgov.ru/press-center/news/1470/"><span style="color: #00aeef;">Росзаповедцентр</span></a>

</div>

<p style="color: #363636;">

</p>

Ученые придумали, как решить проблему полярной ночи

<div>

Новые технологии управления индивидуальным освещением разработали специалисты ТМУ в составе международного научного коллектива. Внедрение этих технологий, по утверждению авторов, поможет снизить отрицательные последствия недостатка света зимой и его избытка летом у жителей арктических и северных регионов, занимающих значительную часть территории России. Результаты исследования опубликованы в <a target="_blank" href="https://doi.org/10.1111/jpi.70023"><span style="color: #00aeef;">Journal of Pineal Research</span></a>.<br>

<br>

Амплитуда естественного суточного цикла "свет-темнота" на северных территориях, особенно приполярных и заполярных, значительно снижается зимой и летом, достигая минимальных значений во время солнцестояний в декабре и июне, отметил заведующий лабораторией хронобиологии и хрономедицины Университетского научно-исследовательского института медицинских биотехнологий и биомедицины Тюменского государственного медицинского университета (ТМУ) <b>Денис Губин</b>.<br>

<br>

<i>"Зимой световой день длится всего несколько часов, а летом солнце не заходит почти круглосуточно. Это отражается на работе биологических часов местных жителей и затрагивает не только их режимы сна и активности, но и обмен веществ",</i> — сообщил он.<br>

<br>

В России белые ночи летом наблюдаются не только в таких арктических регионах, как, например, полуостров Ямал, но и в Санкт-Петербурге, Вологде, Архангельске, Петрозаводске, Мурманске, Магадане.<br>

<br>

Ученые ТМУ вместе с зарубежными коллегами поставили перед собой задачу собрать данные о влиянии естественного освещения на циркадные ритмы жителей арктических широт и разработать индивидуальное искусственное освещение, которое автоматически настраивается на нужный диапазон в течение суток и положительно влияет на здоровье.<br>

<br>

В проекте приняли участие добровольцы в возрасте 12-59 лет из Салехарда, Аксарки и Уренгоя, включая представителей коренной народности Ямала – ненцев. Они заполняли дневники сна и носили датчики, подобные фитнесс-браслетам, измерявшие двигательную активность, температуру кожи, воздействие света и показатели сна. Участники проекта сдавали материал для проведения медико-биологических, микробиологических и генетических исследований один год.<br>

<br>

<i>"Мы выяснили, что при наступлении полярного дня и полярной ночи начало сна смещается на более позднее время, при этом в полярную ночь сон длится дольше. Из-за резких сезонных изменений суточной динамики синего света меняется секреция мелатонина в организме местных жителей. Во время зимнего и летнего солнцестояния, по сравнению с весенним равноденствием, в более поздние часы наступает время максимальной выработки мелатонина и снижается размах колебаний его уровня в организме. Такие изменения считаются неблагоприятными, так как часто связаны с нарушениями здоровья"</i>, — рассказал Губин.<br>

<br>

Изучая связь сезонной освещенности со здоровьем и обменом веществ жителей Арктики, ученые выяснили, что особенности воздействия синего света как зимой, так и летом вызывают неблагоприятные сезонные изменения в показателях метаболического здоровья. Меняются клинические показатели (триглицериды, уровень ЛПВП, соотношение ТГ/ЛПВП, кортизол), которые могут свидетельствовать о нарушениях обмена веществ и возрастающем риске сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.<br>

<br>

Как показал эксперимент, 24-часовое воздействие света во время весеннего равноденствия сопровождалось оптимальной суточной динамикой мелатонина и наиболее благоприятными показателями обмена веществ у испытуемых.<br>

<br>

</div>

<div>

Полученные сведения помогли ученым разработать для жителей арктических широт индивидуальное искусственное освещение, которое автоматически настраивается на нужный диапазон в течение суток, регулируется в соответствии со световым режимом на улице и, как ожидается, положительно повлияет на здоровье.<br>

<br>

<i>"Устранение дефицита зимнего утреннего освещения и избытка летнего вечернего освещения с помощью технологий умного света, ориентированных на человека, зимой и персонализированное применение мелатонина летом может быть ключом к поддержанию здорового обмена веществ в высоких широтах",</i> — подчеркнул заведующий лабораторией.<br>

<br>

В конце 2024 года специалисты ТМУ перешли к реализации финального этапа проекта "Свет Арктики" — установке биодинамического освещения в квартирах и на рабочих местах жителей г. Салехарда, с. Аксарка и п.г.т. Уренгой ЯНАО, участвующих в исследовании.<br>

<br>

Исследователи установили, что сбалансированный световой режим, или "циркадная световая гигиена" важны не только для сна, настроения и работоспособности, но и для обмена веществ. Также они отметили полезный эффект от применения носимых устройств нового поколения, фиксирующих динамику световой среды в разных диапазонах спектра.<br>

<br>

<i>"В будущем мы рассчитываем на внедрение технологий управления световой средой "умный свет" дома и на работе, а также на широкое применение носимых устройств (в частности, датчиков двигательной активности – актиграфов) для выявления нарушений и индивидуальной коррекции световой гигиены, сна и состояния биологических часов. Причем не только у жителей арктических, но и гораздо более южных регионов, где люди днем проводят время в офисах, а вечером – со смартфонами"</i>, — заключил Губин.<br>

<br>

Работа ведется в рамках проекта "Свет Арктики" в Ямало-Ненецком автономном округе с 2022 года. Проект получил грантовую поддержку в рамках развития Западно-Сибирского научно-образовательного центра и реализации нацпроекта "Наука".<br>

<br>

Источник: <a target="_blank" href="https://ria.ru/20250310/nauka-2003604307.html"><span style="color: #00aeef;">РИА-Новости</span></a><br>

</div>

Здоровье тундровиков: мифы и реальность

<p>

</p>

<div>

<p style="color: #0e0e0e;">

</p>

</div>

<div>

О тундровиках говорят как о более здоровых, устойчивых, крепких людях. Есть мнение, что они меньше подвержены хроническим патологиям и якобы не болеют раком. Так ли это на самом деле, <a target="_blank" href="https://sever-press.ru/narrative/zdorove/geneticheskaja-lotereja-tundrovikov-fakty-ob-ih-zdorove-kotorye-vy-tochno-ne-znali/"><span style="color: #00aeef;">"Север-Пресс"</span></a> узнал у главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики <b>Сергея Токарева</b>. <br>

<br>

Самый популярный миф — об онкологических заболеваниях у коренных северян. Среди жителей распространено мнение будто у тундровиков нет онкологических заболеваний. Но статистика говорит об обратном. <i>"К сожалению, коренные северяне, как и другие народы, не застрахованы от развития рака. В прошлом году по итогам диспансеризации на прием обратились 40 коренных северян с онкологическими заболеваниями, шесть из них выявлены впервые"</i>, - рассказал Сергей Токарев, главный врач Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики <br>

<br>

Коренные северяне, перешедшие на оседлый образ жизни, чаще страдают от таких заболеваний, как артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет. <i>"</i><i>По итогам прошлых лет отмечено, что тундровики, сохранившие традиционный образ жизни, имеют более высокий потенциал здоровья, чем коренные ямальцы, проживающие в селах. У жителей поселков чаще отмечаются нерациональное питание, избыток веса, низкая физическая активность, повышенный уровень холестерина в крови",</i> - прокомментировал Сергей Токарев.<br>

<br>

По данным, накопленным за 15 лет, у северян, ведущих традиционный образ жизни, многие факторы риска и хронические заболевания встречаются в 1,5–2 раза реже, чем у других жителей. <i>"Именно поэтому мы особо подчеркиваем важность традиционного уклада жизни, активного движения и правильного питания. Нужно, чтобы в рационе обязательно были рыба, оленина, дикоросы",</i> — дополнил Сергей Токарев. <br>

<br>

<b>Диспансеризация для кочевников<br>

</b> <br>

В 2024 году по итогам диспансеризации первое место среди обнаруженных заболеваний у коренных народов Севера заняли патологии системы кровообращения, второе — сахарный диабет, третье — нарушения в органах пищеварения. На развитие хронических, неинфекционных заболеваний могут влиять избыточная масса тела (у 23% обследованных), нерациональное питание (15%), низкая физическая активность (10,8%), повышенный уровень глюкозы в крови (4,2%). <br>

<br>

Эксперты Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики подчеркивают: полученные сведения — еще не окончательный вывод о состоянии кочевого населения. Для конкретных выводов о том, какое здоровье у КМНС и какую роль играет генетика, нужно провести научное исследование. <br>

<br>

"Север-Пресс" узнал, что российские ученые инициировали изучение генов у ненцев, ханты и других коренных народов. В 2024 году жители Шурышкарского района участвовали в проекте Томского национального исследовательского медицинского центра, для которого сдавали свои биоматериалы. В 2025-м эксперты планируют продолжить собирать данные среди представителей КМНС в Аксарке. <br>

<br>

Полная версия материала доступна на сайте <a target="_blank" href="https://sever-press.ru/narrative/zdorove/geneticheskaja-lotereja-tundrovikov-fakty-ob-ih-zdorove-kotorye-vy-tochno-ne-znali/"><span style="color: #00aeef;">Север-Пресс</span></a>

</div>

<p>

</p>

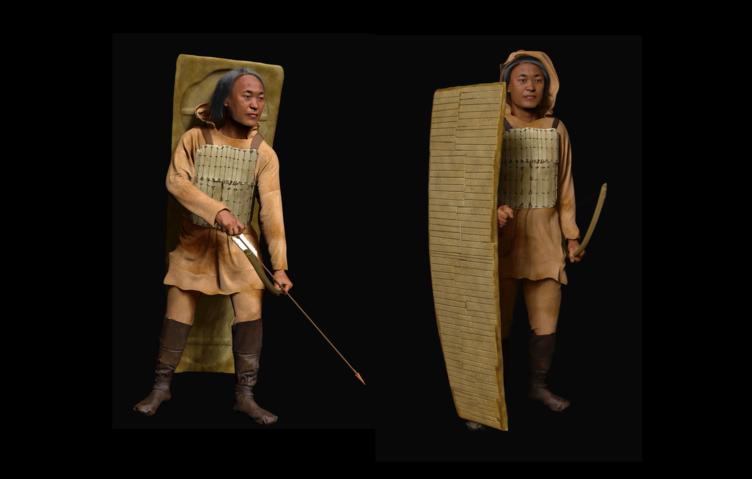

В Якутии "оживили" воина-лучника, жившего 4 тыс. лет назад

<div>

"Лицом к лицу с прошлым". Так назвали проект якутских ученых, который с помощью 3D-моделирования позволил реконструировать облик воина-лучника, жившего 4 тыс. лет назад, в эпоху позднего неолита, на территории современной Якутии. Один из соруководителей проекта "Цифровая визуализация воина эпохи неолита Якутии: археолого-антропологическая реконструкция погребения Кердюген" — директор Музея археологии и этнографии Северо-Восточного федерального университета <b>Лилия Алексеева</b>. <br>

<br>

Погребение воина было обнаружено в 2004 году отрядом археологической экспедиции ЯГУ в местности Кердюген, в 9 км севернее села Чурапча. На глубине 7 см от дневной поверхности <b>Александр Степанов</b><b> </b>обнаружил костяные пластины, как позднее выяснилось, щита. Максимальная глубина погребения составила 35 см.<br>

<br>

Погребенным оказался мужчина, полностью укрытый щитом из более 100 костяных пластин. В ногах лежал частично перекрытый щитом панцирный доспех и наконечники стрел, некогда находившиеся в колчане. У правого плеча лежало сланцевое тесло, у левой ноги, предположительно, вещевой мешок с бытовыми вещами. Сравнительный анализ материалов позволил датировать памятник ымыяхтахской культурой позднего неолита Якутии. Погребения такой уникальной сохранности ни в Якутии, ни в соседних регионах еще не находили.<br>

<br>

В 2006 году сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН под руководством Татьяны Чикишевой провели антропологические исследования кердюгенца. <i>"Был определен возраст погребенного — 40–50 лет, для того времени совсем немалый. Морфологические признаки черепа оказались близки к арктической расе. На основании размеров длинных костей вычислена длина тела — 165 см, не великан, конечно",</i> — рассказывает Лилия Ленгвардовна. <br>

<br>

Описание самого костяка послужило основой для реконструкции образа жизни погребенного. Характер полученных травм (переломы костей рук, ног, компрессионные переломы плечевых, локтевых суставов) свидетельствует об экстремальном образе жизни воина. Анализ мышечного рельефа, хорошо развитые мышцы и кости плечевого пояса, груди, спины, рук, особенно правой стороны, позволили предположить, что мужчина мог быть воином-лучником. <br>

<br>

В 2008 году в Университете Аризоны (США) было получено шесть радиоуглеродных дат. "Все они, за исключением одной, подтверждают предварительную датировку и согласуются с ымыяхтахской культурой Якутии. Был установлен возраст памятника — 3800±400 лет", — продолжает ученый.<br>

<br>

<b>Создание 3D-модели</b> <br>

<br>

В 2023 году СВФУ с Институтом этнологии и антропологии РАН в рамках совместного проекта о цифровизации и реконструкции неолитического населения территории Якутии начали кропотливую работу по 3D-сканированию материалов погребения. <br>

<br>

Под руководством научного сотрудника Института этнологии и антропологии РАН <b>Равиля Галеева</b> сотрудники Музея археологии и этнографии, Музея мамонта СВФУ, Физико-технического института, исторического факультета оцифровали более 400 археологических материалов.

</div>

<p style="color: #1a1a1a;">

</p>

<img width="488" alt="Восстановленная 3D-модель лица Кердюгенского воина. Северо-Восточный федеральный университет" src="https://cdn-storage-media.tass.ru/resize/976x648/tass_media/2025/03/05/K/1741177435421455_KmelCfpG.jpg" height="324" loading="lazy" decoding="async" data-nimg="1" srcset="https://cdn-storage-media.tass.ru/resize/488x324/tass_media/2025/03/05/K/1741177435421455_KmelCfpG.jpg 1x, https://cdn-storage-media.tass.ru/resize/976x648/tass_media/2025/03/05/K/1741177435421455_KmelCfpG.jpg 2x" style="height: 323.992px;"><br>

<div>

<i>Восстановленная 3D-модель лица Кердюгенского воина</i><br>

© Северо-Восточный федеральный университет<br>

<br>

Реконструкция лица по черепу по методу выдающегося советского анрополога, археолога и скульптора <b>Михаила Герасимова</b>, с использованием уже полученных цифровых образов, позволила воссоздать максимально реалистичный облик древнего человека. <br>

<br>

Пластины щита Кердюгенского воина изготовлены из трубчатых костей крупного животного, скорее всего лося. На пластинах зафиксированы сквозные пробоины, каверны от попадания стрел. В шести пластинах обнаружены застрявшие обломки наконечников стрел. <br>

<br>

Автор: Дмитрий Осипов. С полной версией статьи можно ознакомиться на <a target="_blank" href="https://tass.ru/arktika-segodnya/23274515"><span style="color: #00aeef;">сайте ТАСС</span></a>.

</div>

<p style="color: #1a1a1a;">

</p>