Экспедиция «Северный Полюс-42» отправилась в Арктику

<p>

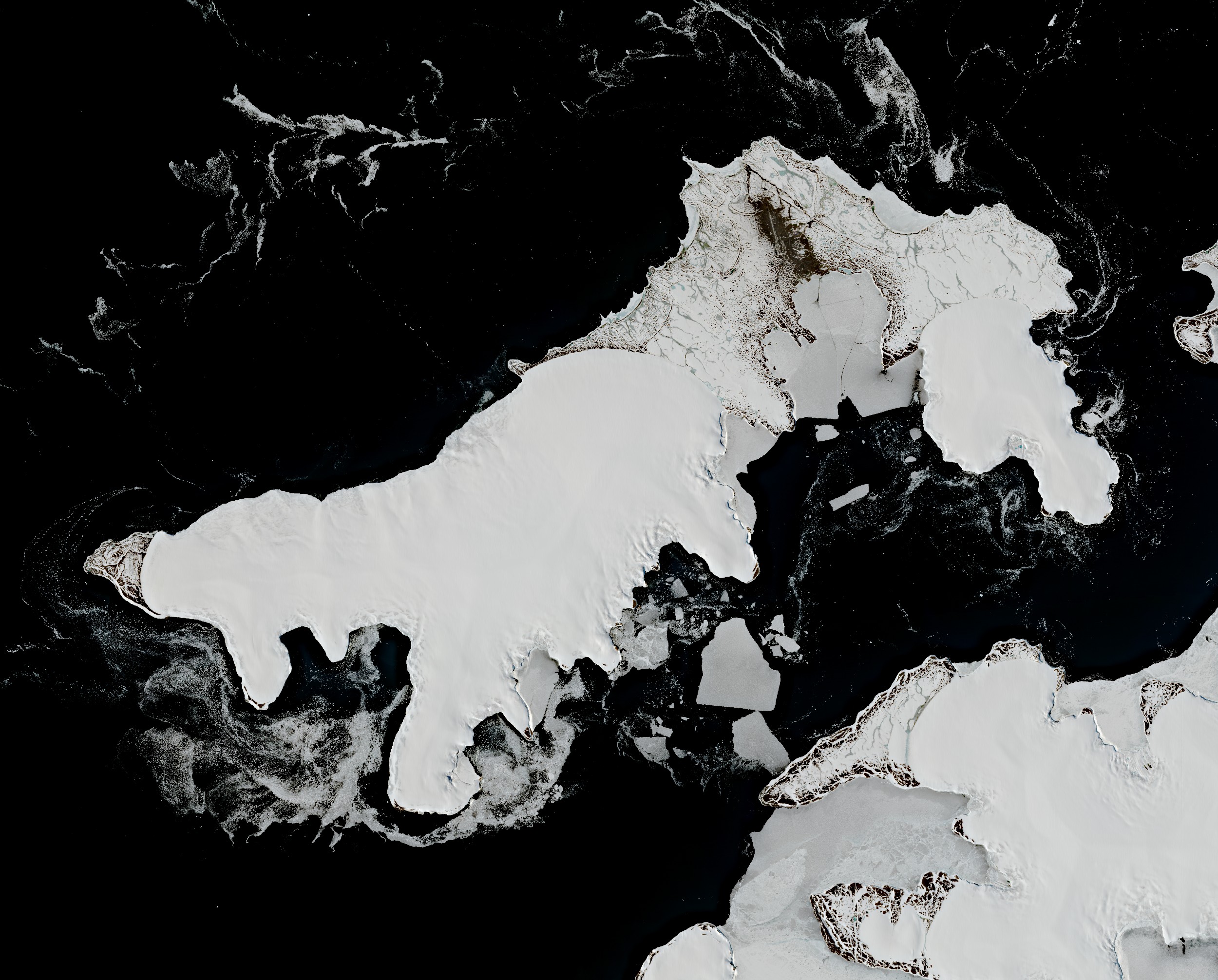

15 сентября в Мурманске стартовала дрейфующая полярная экспедиция «Северный полюс-42». Команда ученых и полярников Арктического и Антарктического научно-исследовательского института отправилась в Арктику, чтобы продолжить фундаментальные исследования природной среды, которые необходимы для понимания процессов глобального изменения климата, сбора важных данных для развития навигации на трассе Северного морского пути и уточнения границ континентального шельфа Российской Федерации.

</p>

<p>

Научно-экспедиционное судно «Северный полюс» отправилось из порта Мурманска в район Новосибирских островов, к начальной точке дрейфа. Там будет выбрано надежное ледовое поле, с которым судно будет дрейфовать на протяжении многих месяцев. Ресурс «Северного полюса» позволяет ему до двух лет непрерывно работать в высоких широтах Северного Ледовитого океана.

</p>

<p>

«<i>С первым рейсом ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» Россия вернулась в Арктику навсегда. Не имеющее аналогов в мире судно позволило на совершенно другом уровне перезапустить программу исследований природной среды высоких широт</i>», — сказал Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации <b>Александр Козлов</b>.

</p>

<p>

По его словам, учёные собирают уникальный материал, важный для сохранения экологии арктического региона, понимания климатических изменений и разработки мер адаптации к ним, а также обеспечения безопасности судоходства по Северному морскому пути. «<i>Именно так формируется лидерство страны</i>», — подчеркнул Министр

</p>

<p>

«<i>Арктика — территория будущего. Главенство в регионе, обладающем уникальной экосистемой, богатейшими запасами и колоссальными логистическими возможностями, обеспечивает нашему государству устойчивые позиции в мире. Не имеющая аналогов научная инфраструктура позволяет российским специалистам проводить практически непрерывные исследования и создает базу для международного сотрудничества и кооперации ученых. Мировое научное сообщество с большим вниманием следит за успехами наших полярников. В период дрейфа будет собран обширный массив данных, который впоследствии будет использован для понимания и планирования многих процессов в различных областях науки и хозяйственной деятельности</i>», — сказал <b>Александр Макаров</b>, директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

</p>

<p>

Ученый отметил, что работа станции «Северный полюс-42» может продлиться до 2026 года. Пройдя в свободном дрейфе весь приполюсной район, экспедиция завершится с выходом НЭС «Северный полюс» на открытую воду в проливе Фрама или в проливе между архипелагом Шпицберген и архипелагом Земля Франца-Иосифа.

</p>

<p>

«<i>Благодаря ЛСП «Северный полюс» Российская Федерация вышла на новый мировой уровень в исследовании Арктики. Возрождение дрейфующих экспедиций «Северный полюс» на базе ледостойкой платформы является отражением того внимания, которое наше государство уделяет вопросам изучения, сохранения и защиты окружающей среды Арктики. Программа новой экспедиции не только продолжает традиционные отечественные исследования на дрейфующих полярных станциях, но и расширяет программу наблюдений за состоянием природной среды и процессами, протекающими в высокоширотной Арктике</i>», — рассказал заместитель руководителя Росгидромета <b>Владимир Соколов</b>.

</p>

<p>

К месту начала дрейфа судно прибудет в начале октября. На текущий момент специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института наблюдают за несколькими ледовыми полями, пригодными для размещения научного лагеря. Окончательный выбор будет сделан непосредственно на месте. НЭС «Северный полюс» будет пришвартовано к выбранной льдине, «вморозится» в лед и продолжит движение вместе с ледяным массивом.

</p>

<p>

Ученые будут проводить комплексное изучение Арктики в системе «атмосфера — ледяной покров — океан». Возможности судна позволяют организовать научные работы на самом высоком технологическом уровне: погружать приборы на любую глубину в Северном Ледовитом океане, использовать спутники и беспилотные аппараты.

</p>

<h5> <i>Экспедиция «Северный полюс-41» (СП-41) стала продолжением программы комплексных дрейфующих исследований в высоких широтах Арктики, основанной советскими учеными. Первая в мире полярная научно-исследовательская дрейфующая арктическая станция «Северный полюс» («Северный полюс-1») начала работу 21 мая 1937 года. С тех пор каждой следующей экспедиции присваивалось название «Северный полюс» и порядковый номер. В общей сложности было организовано 40 таких экспедиций. На протяжении 75 лет дрейфующие станции выполняли комплексные исследования в области океанологии, метеорологии и биологии моря, отслеживали динамику изменения площади льдов, производили наблюдения в ионосферном и магнитном полях планеты, позволяющие делать выводы о распространении радиоволн. В 2013 году команду ученых с дрейфующей станции «СП-40» эвакуировали, программа была приостановлена почти на 10 лет: критическое состояние льда, подвижки, трещины, разрывы не оставляли возможности поддерживать работу ледового лагеря. В 2022 году, спустя 85 лет с ее образования, программа дрейфующих арктических станций была возобновлена на технологически новом уровне – экспедиция проводится при поддержке ледостойкой платформы «Северный полюс».</i></h5>

Источник — <a href="https://clck.ru/3DNAnV"><span style="color: #00bff3;"><u>ААНИИ</u></span></a>

Почвенные микроорганизмы в арктических городах дышат активнее загородных

Ученые выяснили, что микроорганизмы, живущие в почвах арктических городов, в два раза более интенсивно, чем микробы на природных территориях, осуществляют химические превращения, приводящие к выделению углекислого газа в атмосферу. При этом наибольшее выделение углекислого газа, называемое почвенным дыханием, наблюдается весной в период таяния снега, когда часть "заснувших" на зиму микроорганизмов возвращается к активной жизнедеятельности. Такие наблюдения позволяют оценить вклад дыхания почвы в арктических городах в изменение климата. Результаты исследования, <a target="_blank" href="https://rscf.ru/project/23-17-00118/"><span style="color: #00aeef;">поддержанного</span></a> грантом Российского научного фонда (РНФ), <a target="_blank" href="https://doi.org/10.1007/s11368-024-03885-9"><span style="color: #00aeef;">опубликованы</span></a> в Journal of Soils and Sediments.<br>

<br>

<div>

Значительнее всего потепление климата отражается на арктическом регионе, где снежный покров становится тоньше и тает вечная мерзлота. Из-за повышения температуры создаются более благоприятные условия для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов: они активнее превращают углерод, "захороненный" в мерзлоте, в углекислый газ и тем самым повышают активность почвенного дыхания. Углекислый газ — один из ключевых парниковых газов, — в свою очередь, попадая из почвы в атмосферу, способствует дальнейшему росту температуры у поверхности Земли. Подобные процессы достаточно подробно изучены на природных территориях, однако остается не до конца понятным, как меняется почвенное дыхание в арктических городах, где температура часто выше, чем в загородных условиях, а почвы формируются искусственно и удобряются. <br>

<br>

Ученые из Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (Москва) и Кольского научного центра РАН (Апатиты) <a target="_blank" href="https://doi.org/10.1007/s11368-024-03885-9"><span style="color: #00aeef;">исследовали</span></a> годовые выбросы углекислого газа из почв города Апатиты, расположенного в арктической зоне. Авторы взяли почвенные образцы на трех участках — из двух общественных зон в центре и на окраине города, а также из лесной зоны на окраине, которая служила примером природной территории. В лабораторных условиях исследователи проанализировали химические и микробиологические свойства почв, а в полевых условиях измерили их температуру и влажность, а также количество выделяющегося из них углекислого газа. <br>

<br>

Анализ показал, что в поверхностном слое городских почв по сравнению с «природными» аналогами углерода содержалось в 2,4 раза меньше, а температура была выше в среднем на 3℃. Кроме того, почвенных микроорганизмов на этих участках оказалось почти в пять раз меньше, но городские микробы активнее "природных" осуществляли химические превращения с углеродсодержащими молекулами. Из-за этого суммарные уровни почвенного дыхания на городских территориях оказались до двух раз выше, чем в природной почве. Это можно объяснить более благоприятными условиями для микробной деятельности: повышенной среднегодовой температурой почвы в городе и большим запасом доступных для микроорганизмов органических веществ. <br>

<br>

При этом наиболее активно (в 3–5 раз больше, чем в другие периоды наблюдений) углекислый газ выделялся из всех почв в весенний период, когда температура воздуха повышалась и таял снежный покров. Это объясняется тем, что в период таяния снега резко меняются условия жизни микроорганизмов, и некоторые из них буквально "просыпаются", то есть переходят из неактивного состояния в активное, тем самым "запуская" химические превращения и почвенное дыхание. <br>

<br>

<i>"Наше исследование показало, что микроорганизмы городских почв активнее, чем обитающие в природных субстратах, выделяют углекислый газ и тем самым вносят серьезный вклад в потепление климата. В дальнейшем мы планируем более детально изучить, какое конкретно изменение температуры оказывается наиболее критичным для микробного сообщества в арктических условиях на примере разных почвенных смесей, используемых при озеленении арктических городов. В результате мы хотим разработать рекомендации по использованию почвенных субстратов оптимального состава в северных городах с учетом экологических эффектов — минимальных выбросов углекислого газа и максимальной функциональной активности и разнообразия микробных сообществ",</i> — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, <b>Мария Корнейкова</b>, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, заместитель директора по научной работе РУДН им. Патриса Лумумбы.

</div>

<br>

Источник: <a target="_blank" href="https://rscf.ru/news/release/pochvennye-mikroorganizmy-v-arkticheskikh-gorodakh-dyshat-aktivnee-zagorodnykh/"><span style="color: #00aeef;">Российский научный фонд</span></a><br>

Соль океана поможет предсказать изменения климата

<div>

Изменение солености — одно из проявлений глобального изменения климата — может влиять на температуру воды в океане и морские экосистемы. Ученые описали, как менялась соленость северной части Атлантического океана за последние 70 лет, математически сопоставив восемь различных баз данных и составив модель, по которой можно проверять точность результатов будущих наблюдений. Авторы выявили значимое осолонение возле Канарских островов, которое будет приводить к сокращению там вылова рыбы. Обнаруженное повышение солености в Субполярной Атлантике может свидетельствовать об изменении водообмена между Атлантическим и Северным Ледовитым океаном. Результаты исследования, поддержанного <a target="_blank" href="https://rscf.ru/project/23-77-01054/"><span style="color: #00aeef;">грантом</span></a> Президентской программы Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в <a target="_blank" href="https://www.mdpi.com/2077-1312/12/8/1404"><span style="color: #00aeef;">Journal of Marine Science and Engineering</span></a>.<br>

<br>

Соленость — фундаментальная характеристика вод океана, и ее изменения имеют важные последствия для климатической системы Земли. При ускоряющихся климатических изменениях атмосфера теплеет, и ее влажность повышается. Эти процессы сопровождаются осолонением в областях, где воды испаряется больше, чем выпадает осадков. Там, где осадки преобладают над испарением, наоборот, происходит опреснение. От содержания соли зависит плотность воды, а это, в свою очередь, влияет и на температуру океана: теплые водные массы опускаются в глубокие слои океана за счет большей солености и плотности. Изменение содержания соли в воде также влияет на уровень океана и на пищевые цепочки. Поэтому важно следить за колебаниями солености, чтобы понять их роль в изменении климата и экосистем. Однако таких наблюдений мало, кроме того, сведения в разных базах данных иногда противоречат друг другу. <br>

<br>

Ученые из Института природно-технических систем (Севастополь) и Института вычислительной математики имени Г.И. Марчука РАН (Москва) проследили, как менялась соленость воды в северной части Атлантического океана с 1948 по 2018 год. Для этого океанологи математически сопоставили восемь баз данных по солености Северной Атлантики. Ученые определили регионы, где все или почти все источники данных согласованно указывают на изменение содержания соли. Кроме того, авторы выявили области, по которым доступных данных оказалось недостаточно для получения однозначных выводов. Проведенный анализ показал, что соленость увеличилась за последние 70 лет в субтропических широтах примерно на 0,07 промилле, а за последние 50 лет в нескольких небольших по площади областях — вблизи Канарских островов, в Гвианском и Лабрадорском течениях, а также в области перехода Гольфстрима в Североатлантическое течение — значительно сильнее, до 0,1 промилле. <br>

<br>

Ученые обнаружили, что, хотя на 75% площади северной части Атлантического океана соленость за последние 50 лет почти не изменилась, ее повышение в небольших областях отчетливо регистрируется, и будет иметь значимые последствия. Например, вблизи Канарских островов расположен один из богатых промысловых районов Мирового океана — там вылавливается более 500 видов рыб. Рыбаки уже замечают, что улов уменьшается, и повышение солености это объясняет. Она растет из-за потепления климата, в результате чего холодные богатые питательными веществами воды с глубин хуже поднимаются на поверхность. <br>

<br>

Наличие существенных различий в изменении солености по доступным базам данных усложняет их интерпретацию. Однако обобщенный анализ позволяет получить результаты, не зависящие от конкретного источника данных и методики его получения. Разработанная модель также позволяет проверять и согласовывать все будущие данные по солености, сопоставляя их с уже имеющимися базами данных. <br>

<br>

<i>"Глобальное изменение климата происходит неравномерно: известно, что за последние 30–40 лет его темп ускорился. В дальнейшем мы планируем оценить изменение солености с 1980 года, поскольку в этот период количество наблюдений возрастает, а мы при оценке изменений стараемся использовать все имеющиеся данные. Это поможет нам выявить закономерности изменения глобального круговорота воды. Мы не ставим перед собой цель определить наиболее надежную базу данных о солености. Вместо этого мы пытаемся достоверно проследить пространственно-временную эволюцию солености Северной Атлантики, используя несколько независимых баз данных за максимально возможный период",</i> — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, <b>Павел Сухонос</b>, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории морских климатических исследований ИПТС.<br>

<br>

Источник: <a target="_blank" href="https://www.rscf.ru/news/release/sol-okeana-pomozhet-predskazat-izmeneniya-klimata-/"><span style="color: #00aeef;">Российский научный фонд</span></a><br>

</div>

<i style="color: #6c6c6c;">

<blockquote>

</blockquote>

</i>

Ученые оценят состояние акватории Соловецкого архипелага

<div>

Специалисты Карельского научного центра РАН совместно с архангельскими коллегами изучат состояние акватории Белого моря в пределах острова Большой Соловецкий и определят предельно допустимые антропогенные нагрузки на природную среду архипелага. Первая экспедиция уже состоялась: ученые отобрали пробы на гидрофизические, гидрохимические и гидробиологические показатели, заложили сеть станций мониторинга прибрежной акватории бухты Благополучия.<br>

<br>

Этим летом специалисты Института водных проблем Севера (ИВПС) Карельского научного центра РАН в составе научного коллектива наряду с учеными Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Уральского отделения РАН и Северного Арктического федерального университета им. М.В. Ломоносова начали исследовательские работы по оценке состояния прибрежной акватории Белого моря в пределах острова Большой Соловецкий.<br>

<br>

Соловецкие острова — крупнейший архипелаг Белого моря, который известен уникальным природным и историко-культурным комплексом, включенным в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.<br>

<br>

Особенностями архипелага как островной территории, расположенной в пределах Арктической зоны РФ, являются сложные природно-климатические условия, высокая чувствительность экосистем к внешним воздействиям, а также географическая, историческая и экономическая связь с Северным морским путем через Беломорско-Балтийский канал.<br>

<br>

<i>"Историческое освоение территории Большого Соловецкого острова началось еще в XV веке, со строительства Соловецкого монастыря. Шло активное преобразование природы архипелага: постройка озерно-канальной системы, осушение болот, разработка сенокосных угодий. В настоящее время мы наблюдаем последствия этой деятельности. Изменения в прибрежной акватории архипелага связаны с различными факторами, такими как активное судоходство, поступление неочищенных бытовых сточных вод, обогащенных биогенными элементами, рекреационная деятельность. Высокий паломническо-туристический поток неизбежно влияет на неповторимый природный комплекс. В настоящее время он достигает 60-80 тысяч посетителей в сезон",</i> — рассказала <b>Юлия Лукина</b>, директор Института водных проблем Севера КарНЦ РАН.<br>

<br>

Результатом такого многофакторного воздействия являются повышенные концентрации тяжелых металлов в донных осадках прибрежной зоны вблизи поселка Соловецкий, в районах стоянки судов и промышленной заготовки водорослей. Наиболее загрязненным районом является бухта Благополучия, воды которой характеризуются превышением ПДК меди и кадмия.<br>

<br>

<i>"Помимо постоянно действующих антропогенных факторов, в настоящее время отмечено прогрессирующее потепление климата в регионе, уже оказывающее заметное влияние на биоту. В связи с этим, важнейшей задачей научных исследований является организация мониторинга для оценки современного состояния акватории в районе Соловецкого архипелага и прогноза возможных изменений под влиянием природных и антропогенных факторов. Это будет способствовать сохранению природно-ресурсного потенциала Белого моря и устойчивому экологически безопасному развитию территории"</i>, — добавила Юлия Лукина.<br>

<br>

В августе карельские ученые выбрали ключевые участки для формирования сети мониторинга состояния акватории бухты Благополучия, расположенной на западном берегу острова Большой Соловецкий. Специалисты ИВПС КарНЦ РАН исследовали гидрофизические, гидрохимические и гидробиологические показатели, отражающие антропогенную нагрузку на водную экосистему. Среди них – давление, температура, электропроводность, мутность, промеры глубин, содержание биогенных элементов, нефтепродуктов, фито- и зоопланктон, хлорофилл а.<br>

<br>

<i>"По итогам летней экспедиции сформирована сетка станций мониторинга, максимально полно охватывающая акваторию, потенциально испытывающую антропогенное воздействие. Проведена батиметрическая съемка, характеризующая особенности распределения глубин в акватории бухты Благополучия и построена карта глубин. Получены первые данные о приливном режиме акватории, свидетельствующие, что наибольшее влияние прилива проявляется в открытой части бухты Благополучия. В акваториях, расположенных в вершинной части бухты, влияние прилива ощущается незначительно, что свидетельствует о низком водообмене, который определяет формирование антропогенной нагрузки на акваторию",</i> — поделился <b>Алексей Толстиков</b>, участник экспедиции, руководитель лаборатории географии и гидрологии Института водных проблем Севера КарНЦ РАН.<br>

<br>

Как рассказала Юлия Лукина, предварительные результаты химического анализа вод свидетельствуют о том, что наибольшее антропогенное влияние испытывают воды внутренней акватории бухты Благополучия в фазу отлива, куда поступают сточные воды поселка Соловецкий. Морские воды, поступающие в бухту в приливную фазу, способствуют разбавлению вод и улучшению ее химического состава. Кроме того, качественные и количественные показатели водных организмов позволят выполнить биоиндикацию качества вод и оценить воздействие антропогенного фактора.<br>

<br>

Источник: <a target="_blank" href="http://www.krc.karelia.ru/news.php?id=5660&plang=r"><span style="color: #00aeef;">Карельский научный центр РАН</span></a><br>

</div>