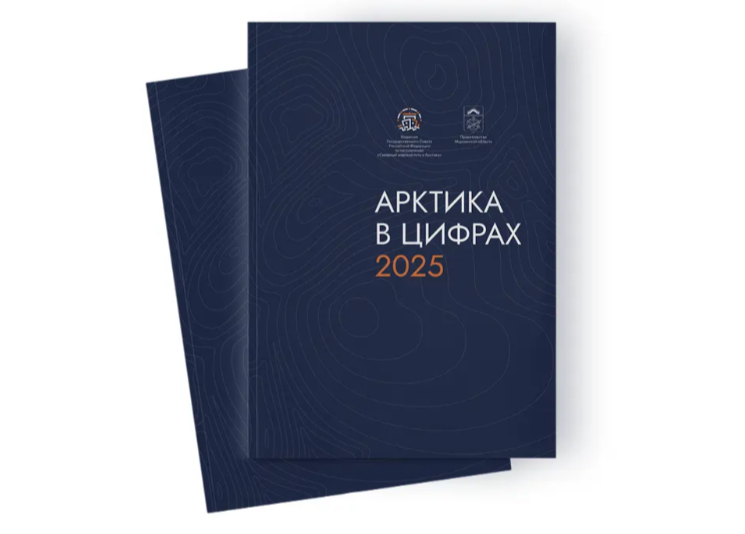

"Арктическое досье": Россия в авангарде восстановления Арктики

<p>

</p>

<div>

В Национальном центре "Россия" прошла презентация "Арктического досье" — первого отчётного документа Национального комитета Десятилетия ООН по восстановлению экосистем, которое проходит с 2021 по 2030 годы и направлено на прекращение деградации экосистем по всему миру. Досье — это доклад о вкладе России в восстановление экосистем Арктики.<br>

<br>

<i>"Арктика является территорией активного промышленного освоения, из-за чего она стала и зоной повышенного экологического риска. История с разливом дизельного топлива в Норильске пять лет назад стала тревожным сигналом. Чтобы не допустить повторения подобных ситуаций, изменено экологическое законодательство. Компании, которые занимаются нефтепродуктами, обязаны иметь специальные планы по предупреждению и ликвидации разливов. Компании обязаны иметь финансовое обеспечение, чтобы в случае аварии покрыть все расходы, включая компенсацию вреда. Заводы и комбинаты, которые только создаются, обязаны сразу использовать экологические технологии в своих производственных процессах. Это база. А те, кто работает уже давно, должны провести экологическую модернизацию", </i>— подчеркнул министр природных ресурсов и экологии России <b>Александр Козлов</b>. <br>

<br>

Восстановление экосистем Арктики это не просто проекты, а реальные действия России, которые позволяют сохранить уникальную природу и улучшить условия жизни людей в регионе. <br>

За предыдущие четыре года в Карелии, Якутии, Мурманской и Архангельской областях было ликвидировано два опасных объекта накопленного вреда и семь городских несанкционированных свалок. В следующем году работы завершатся на Чукотке. <br>

<br>

<i>"Масштаб вклада России в восстановление экосистем Арктики не имеет аналогов среди полярных стран. Во-первых, это развитие в Арктике федеральной сети особо охраняемых природных территорий, которое обеспечивает снижение деградации. Сегодня площадь федеральной сети ООПТ покрывает 13% всей территории арктической зоны и даёт существенный вклад в глобальный показатель сохранения биоразнообразия. Во-вторых, ремедиация: не менее 85 тысяч тонн отходов и лома уже вывезено, рекультивировано свыше шести тысяч гектаров земли. Подобные мероприятия улучшили условия жизнь свыше 700 тысяч человек",</i> — рассказал председатель Общественного совета при Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, статс-секретарь Национального комитета Десятилетия ООН по восстановлению экосистем <b>Вадим Петров</b>. <br>

<br>

Арктика сегодня — территория с большим экономическим потенциалом. Но любое развитие городов, а их в арктической зоне России более 40, любое развитие бизнеса должно быть сбалансировано с экологической безопасностью, благополучием людей и экосистем. <br>

<br>

<i>"В Арктике созданы уникальные условия для запуска новых предприятий. Для нашей страны Арктика — это важнейший экономический регион. В крупнейшем в мире режиме с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности, который так и называется Арктическая зона Российской Федерации, уже стартовало более тысячи новых инвестиционных проектов, а общий объем инвестиций составляет более 2,5 триллиона рублей. Важнейшим для развития российской Арктики является проект, который уже вырос из понятия развития Севморпути. Сейчас это проект развития трансарктического транспортного коридора, который фактически связывает северо-запад и восток страны, от Мурманска до Владивостока, и предполагает не только морские маршруты, но и железнодорожные пути, автодорожные пути — все логистические схемы, которые позволяют связать воедино огромные пространства нашей страны",</i> — прокомментировал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики <b>Алексей Чекунков</b>. <br>

<br>

Арктические регионы России вовлечены в процессы восстановления и сохранения экосистем: местные власти участвуют в мониторинге экосистем, разработке планов адаптации и реализации инвестиционных проектов. Сохранение Арктики — задача не только России, но и всего мирового сообщества. Регион играет ключевую роль в регулировании глобального климата, сохранении биоразнообразия и предотвращении катастрофического таяния льдов, подъёма уровня морей. <br>

<br>

Отметим, что Десятилетие ООН по восстановлению экосистем — это призыв к действию для всех стран, сигнал для объединения сил в борьбе с экологическими вызовами: изменением климата, деградацией почв, утратой биоразнообразия. Национальный комитет выступает как инициативная группа. <br>

<br>

Источник: <a target="_blank" href="http://zapovedsever.ru/news-system/details/arkticheskoe-dose-rossiya-v-avangarde-vosstanovleniya-arktiki"><span style="color: #00aeef;">Пресс-служба Минприроды России</span></a>

</div>

<p>

</p>

<br>