Кадры для Арктики: предприятиям не хватает "белых касок"

<div>

</div>

<div>

Центр карьеры и трудоустройства Северного Арктического федерального университета им. М. В. Ломоносова – площадка для коммуникации студентов и выпускников с работодателями, синхронизирующая действия властей, предприятий и образовательных организаций. Главная цель центра – повысить конкурентоспособность молодых кадров на рынке труда.<main> <br>

О том, как налажен этот процесс, газете "Бизнес-класс" <a target="_blank" href="https://bclass.ru/karera/vakansii_i_obuchenie/kadry-dlya-arktiki-predpriyatiyam-ne-khvataet-belykh-kasok/"><span style="color: #00aeef;">рассказал</span></a> директор Центра карьеры и трудоустройства САФУ <b>Александр Бутаков</b>. <br>

<br>

<b>Гуманитарии или инженеры?</b> <br>

<br>

<i>"На базе нашего центра действует студенческое кадровое агентство, где мы подбираем ребятам работу под те условия, которые им хотелось бы получить. Вместе с тем стараемся удовлетворить запросы работодателей и состыковать их с конкретными соискателями. Примечательно, что </i><b><i>чаще всего за помощью в трудоустройстве обращаются выпускники гуманитарных направлений"</i></b>, – отметил Александр Бутаков. – <i>"Сегодня гуманитариев гораздо больше, чем инженеров. Это подтверждают итоги прошедшей приёмной кампании. Самый большой конкурс был именно на эти направления подготовки, а также на юриспруденцию и журналистику".<br>

</i> <br>

Примечательно, что с инженерами ситуация диаметрально противоположная: технические направления не столь популярны у абитуриентов, как гуманитарные. Но именно этих специалистов предприятиям региона сегодня недостаёт. <br>

<br>

<i>"Практически каждую неделю мы проводим встречи с представителями организаций, которые говорят о том, что им </i><b><i>нужны инженеры</i></b><i>. Сегодня многим предприятиям не хватает "белых касок". Причём это старейшие организации региона"</i>, – заметил Александр Сергеевич. – <i>"Количество технических специалистов в возрасте 30-39 лет на предприятиях в ближайшее время может сократиться на 30 процентов. И компании, которые ещё не ведут работу с молодёжью, будут вынуждены активизироваться в этом направлении, начать использовать маркетинговые инструменты для привлечения работников".<br>

</i> <br>

<b>Стипендии за разработки для бизнеса<br>

</b> <br>

Для устранения кадрового голода в этой сфере центром проводится большое количество мероприятий. <br>

<br>

<i>"Мы активно работаем со школами, организуем профильные классы, практико-ориентированный модуль в рамках программ профессиональной переподготовки. В университете есть проект "ПрофСАФУ", позволяющий школьникам посетить с экскурсией корпуса и лаборатории. Причём не просто посмотреть всё своими глазами, но и "примерить" на себя будущую специальность. Также проводятся выездные лаборатории, летние проектные школы"</i>, – уточнил директор Центра карьеры и трудоустройства САФУ. <br>

<br>

Кроме того, вуз совместно с предприятиями реализует корпоративные программы. Представители бизнеса участвуют в конференциях и дискуссиях со студентами, выплачивают специальные стипендии.<br>

<br>

<i>"Благодаря этому в САФУ открываются базовые кафедры, новые образовательные модули, появляются и другие совместные с предприятиями проекты. А для компаний это возможность сформировать кадровый резерв"</i>, – уверен Александр Бутаков. – <i>"Недавно у нас состоялся финал конкурса на получение специальной стипендии "Севералмаза". Десять студентов выдвинули технологические решения по направлению деятельности предприятия и получили единовременную помощь в размере 30 тысяч рублей. Один из ребят создал модель робота для работы на труднодоступных участках карьера. Во время защиты главный геолог "Севералмаза" пригласил его на предприятие, чтобы в дальнейшем апробировать эту инновацию. Так что для компаний это ещё и возможность получить новые разработки, которые могут быть внедрены в производство".<br>

</i> <br>

<b>Поддерживать интерес к профессии<br>

</b> <br>

Также центр организует "Дни карьеры", которые разделены по направлениям деятельности. Так, в конце октября они прошли для студентов педагогических и гуманитарных направлений САФУ. Состоялись профориентационные экскурсии, ярмарка вакансий, лекции, мастер-классы и тренинги. Будущие молодые специалисты смогли оценить предложения на рынке труда, пообщаться с работодателями и даже определиться с будущей базой практики. <br>

<br>

А в конце ноября в САФУ прошли "Дни карьеры: Инженеры для Арктики". Этот проект Центра карьеры и трудоустройства стал победителем грантового конкурса "Первое рабочее место" благотворительного фонда "Система" и был реализован в партнёрстве с ним. Во время "Дней карьеры" студенты посетили профориентационные экскурсии и встречи, ярмарку вакансий, в которой приняли участие 12 ключевых предприятий региона, а также тренинги от ведущих HR-специалистов. <br>

<br>

<i>"Мы делаем всё для того, чтобы студенты и выпускники ориентировались в текущих условиях, стараемся замотивировать их на продолжение работы по профессии, чтобы они не теряли к ней интерес и становились высококлассными специалистами. Архангельск сейчас активно застраивается и улучшается, появляются новые производства, так что <b>потребность в инженерах будет только расти</b>"</i>, – подчеркнул директор Центра карьеры и трудоустройства САФУ. <br>

<br>

Источник: <a target="_blank" href="https://bclass.ru/karera/vakansii_i_obuchenie/kadry-dlya-arktiki-predpriyatiyam-ne-khvataet-belykh-kasok/"><span style="color: #00aeef;">газета "Бизнес-класс"</span></a><br>

</main>

</div>

<main></main><main><br>

<h2><br>

</h2>

</main>

<p>

</p>

Спасая оленя. Как ученые помогают выжить уникальному северному виду

<div>

Климатические изменения влияют на флору и фауну приполярных и заполярных территорий нашей страны. Ученые Сибирского федерального университета установили мониторинг за главным индикатором состояния Сибири – северным оленем. С помощью чего исследователи следят за миграцией этих уникальных животных? Как спасают от болезней? Об этом и многом другом - <a target="_blank" href="https://ria.ru/20231212/nauka-1914595044.html"><span style="color: #00aeef;">в материале РИА Новости</span></a>.<b><br>

</b><br>

Дикий северный олень – это удивительное животное, которое прекрасно адаптировано к обитанию в суровых условиях, и не один век служит источником жизненно необходимых человеку ресурсов. Для коренных малочисленных народов, сохраняющих традиционный образ жизни, олень и сегодня является частью быта.<br>

<br>

<i>"Для значительной части северных народов олень – неотъемлемая часть жизни, традиций, культуры, важная составляющая в питании. Исследования показывают, что пищеварительная система этих людей на физиологическом уровне максимально адаптирована к употреблению именно мяса северного оленя"</i>, – рассказал профессор Института экологии и географии СФУ <b>Александр Савченко</b>.<br>

<br>

Оленеводство составляет серьезную часть экономики Сибири. Так, в 2023 году увеличилась поддержка сегмента со стороны правительства РФ. По данным Восточного центра государственного планирования, оленьи пастбища в России сейчас занимают 335,2 млн га (19,6% площади), при этом существует серьезный потенциал экономического роста промысла в 5 раз. В перспективе – масштабный экспорт сырья из костей, рогов и шкуры оленя.<br>

<br>

Но сейчас не все так благоприятно с дикой популяцией парнокопытного. Виной тому – глобальное изменение климата. Ученые заметили, что холодолюбивые животные изменили свой привычный ареал и стремятся туда, где прохладнее, теряя поголовье в процессе миграции. В Сибирском федеральном университете (СФУ) предполагают серьезные изменения в биологии вида.<br>

<br>

<i>"Ожидается существенное влияние от последствий климатических изменений, связанных с потеплением Арктики и промышленным освоением северных территорий. В арктических широтах ярко проявляются нетипичные оленю погодные условия"</i>, – поделился Савченко.<br>

<br>

На жизнь оленей влияет и прямой антропологический фактор – охота и браконьерство, а также уменьшение жизненного пространства в связи с индустриальными процессами (прежде всего, с добычей нефти и газа) в тайге и тундре.<br>

<br>

В Сибирском федеральном университете активно занимаются отслеживанием популяции дикого (северного) таймырского оленя. Существует сформированная база данных, которая содержит информацию о 112 оленях-маркерах со специальными GPS-ошейниками. Они служат "маячками" оленьих стад, совершающих дальние переходы.<br>

<br>

Ведение такого мониторинга необходимо для принятия своевременных решений по восстановлению и сохранению популяции. На первоначальном этапе он включает в себя несколько направлений: наблюдение за состоянием среды обитания, отслеживание ареала и численности, а также мониторинг особо опасных зооантропонозных инфекций.<br>

<br>

Благодаря финансовой поддержке Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края, оценку численности и перемещений оленей в последние годы проводят регулярно. Животных отслеживают с помощью авиаучетов, квадракоптеров, а также традиционного визуально-оптического наблюдения. Данные о перемещениях, полученные от "маячков", помогают быстрее находить стада оленей в тундре.<br>

<br>

Ежедневные стационарные наблюдения за миграцией диких северных оленей проводятся на участках, где животные пересекают открытую местность, но это не делает наблюдения простыми.<br>

<br>

<i>"Только издали тундра кажется голой, на самом деле поймы рек бывают довольно сильно закустарены и животные практически скрываются в этих зарослях. С наблюдательного пункта (засидки) регистрируем всех проходящих в пределах видимости оленей. Засидки устраиваем в непосредственной близости (15-20 м) от ходовых троп или в местах переправ"</i>, – сообщил Савченко.<br>

<br>

<b>Куда они уходят</b><br>

<br>

Сейчас, по наблюдению ученых, в связи с потеплением и таянием вечной мерзлоты при наличии на северных территориях захоронений и очагов заболеваний, повышается уровень опасности возникновения и распространения сибирской язвы и бруцеллеза на Таймыре, где обитают олени. В таких обстоятельствах уделяется большое внимание микробиологическим исследованиям с отбором проб в местах массовой концентрации и падежа оленей.<br>

<br>

При этом в случае потенциальной угрозы ученые не остаются безучастными. Например, при обнаружении инфекций у вида, они собирают пробы для передачи вирусологам. На основе образцов разрабатывается вакцина, и проводится лечение. Такие меры останавливают распространение патогена в регионе и обеспечивают сохранение вида.<br>

<br>

Перемещение таймырской популяции северных оленей из-за климатических изменений затрудняет проведение исследований. Животные проходят большие расстояния, чем при обычных сезонных миграциях. Это приводит не только к смещению всего ареала диких оленей на непривычные им территории, но и к их гибели.<br>

<br>

<i>"Восток Таймыра ограничен морем Лаптевых, поэтому дальше им сдвигаться уже некуда. Сегодня крайние стада самцов достигли Хатангского залива и вынуждены его переплывать на участках шириной в 9-10 км. Если сюда сместятся и самки с телятами-сеголетками, это верная гибель всего молодняка"</i>, – уточнил Савченко.<br>

<br>

Эксперт дополнил, что материковое смещение оленей идет в Якутию. Однако там есть свои дикие и домашние олени, поэтому таймырские олени вынуждены идти на зимовку на юг – в леса Эвенкии.<br>

<br>

<i>"Все указывает на глобальную перестройку жизненного цикла диких северных оленей. Что будет с видом? Очень серьезный вопрос, на который мы пытаемся найти ответ"</i>, – поделился Савченко. <br>

<br>

<b>Незаменимый вид</b><br>

<br>

Предполагая различные последствия миграции парнокопытного, ученые размышляют, можно ли заменить животное в быту коренных народов другим видом, но приходят к однозначному мнению – северный олень незаменим.<br>

<br>

<i>"Зимой на Севере встречается довольно ограниченное число видов. Из крупных млекопитающих успешно интродуцирован овцебык. Сегодня, по официальным данным, его численность может составлять 12-13 тыс. особей, но даже этот представитель мамонтовой мегафауны вряд ли сможет заменить северного оленя"</i>, – рассказал Савченко.<br>

<br>

Северный олень является экологически пластичным видом, способным адаптироваться к изменяющимся условиям обитания и не имеющим серьезных конкурентов в пределах настоящего ареала. Поэтому создание условий для его существования, обеспечение эффективной охраны и рационального использования являются залогом сохранения ресурсной численности этого вида на территории Сибири.<br>

<br>

Мониторинг за популяцией северных оленей, проводимый учеными СФУ, реализуется в рамках государственной программы поддержки вузов "Приоритет-2030", и ориентирован на актуальную исследовательскую повестку, отвечающую на вызовы и задачи ускоренного постиндустриального развития Ангаро-Енисейского макрорегиона, в том числе зоны Арктики.<br>

<br>

Источник: <a target="_blank" href="https://ria.ru/20231212/nauka-1914595044.html"><span style="color: #00aeef;">РИА-Новости</span></a><br>

</div>

<br>

В САФУ стартовал российско-китайский семинар, посвященный научной дипломатии

<p>

</p>

<div>

В течение двух дней эксперты из двух стран будут обсуждать вопросы, связанные с геополитическими вызовами, развитием транспорта и логистики, экологических и климатических рисков. На площадке Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова собрались эксперты из 10 ведущих китайских университетов и Китайской академии наук, вузов и исследовательских институтов Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Якутска, Ханты-Мансийска, Челябинска и других городов России. <br>

<br>

Открывая семинар, министр экономического развития, промышленности и науки Архангельской области <b>Евгения Шелюк </b>подчеркнула, что встречи ученых вносят значимый вклад в развитие сотрудничества между Россией и Китаем, отношения между которыми выходят на новый уровень развития. Ректор САФУ <b>Елена Кудряшова</b> отметила, что с коллегами из Китая университет объединяет многолетнее успешное сотрудничество в сфере науки и образования. Общие интересы России и Китая в Арктике обуславливают необходимость совместного решения задач подготовки кадров и реализации научных арктических исследований. <br>

<br>

<i>"В настоящее время САФУ активно сотрудничает с более чем пятнадцатью университетами Китая. Среди участников семинара наши партнерские вузы — Пекинский технологический университет, Китайский нефтяной университет, Океанский университет Китая, а также Китайская академия наук, Центр полярных исследований Китая, Сямэньский университет и другие. С каждым годом расширяются программы мобильности студентов и преподавателей, ведется совместная подготовка кадров по программе «двух дипломов» в сфере нефтегазового дела в Арктике. Научное сотрудничество реализуется в формате совместного участия в экспедиции «Арктический плавучий университет», проводятся защиты кандидатских диссертаций молодых ученых из Китая, реализуются научные проекты в сфере экологии, энергетики и социально-гуманитарных наук"</i>, — рассказала Елена Кудряшова. <br>

<br>

Отметим, что ключевой идеей площадки является объединение интеллектуальных усилий университетов России и Китая для поиска новых путей развития международного научно-образовательного сотрудничества двух стран в Арктике. В условиях новых геополитических вызовов научная дипломатия выступает важным инструментом решения глобальных проблем Арктики и совместного противостояния вызовам времени. На решении этих задач более подробно остановился исполнительный директор Школы глобального управления Пекинского технологического института профессор <b>Хао Лю</b>. <br>

<br>

<i>"Уверен, что этот семинар — только начало нашей большой работы, которая будет способствовать достижению самых амбициозных совместных целей. Наш университет готов всесторонне сотрудничать с Северным (Арктическим) федеральным университетом, уже в следующем году мы ждем студентов из Архангельска в наших кампусах не только в Пекине, но и в других регионах Китая. Вместе мы будем строить будущее для нашей молодежи"</i>, — сказал профессор Хао Лю. <br>

<br>

Для китайской стороны проведение семинара представляет важность и в связи с началом реализации Инициативы международного научно-технического сотрудничества, принятой 6 ноября этого года. В ее рамках, как отмечается в обращении Генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге, планируется расширение открытого, справедливого и равноправного международного научно-технического сотрудничества на благо всех стран и с целью формирования глобального научного сообщества. <br>

<br>

Со словами приветствия к участникам семинара также обратились посол по особым поручениям МИД России, член Президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, старшее должностное лицо от РФ в Арктическом совете <b>Николай Корчуно</b><b>в</b>, исполняющий обязанности руководителя представительства МИД России в Архангельске <b>Максим Преминин</b>, а также вице-президент Ассоциации полярников России, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации <b>Антон Васильев</b>. <br>

<br>

Напомним, что семинар организован САФУ совместно с Пекинским технологическим институтом и Ассоциацией «Национальный арктический научно-образовательный консорциум» в рамках проекта Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. <br>

<br>

Автор: Светлана Овечкина<br>

Источник: <a target="_blank" href="https://narfu.ru/life/news/main/385724/"><span style="color: #00aeef;">Пресс-служба САФУ им. М.В. Ломоносова</span></a><br>

</div>

<p>

</p>

Итоги VI Всероссийского конкурса студенческих научных работ по арктической тематике

<p>

</p>

Уважаемые коллеги, участники и эксперты VI Всероссийского конкурса студенческих научных работ по арктической тематике! <br>

<br>

Мы рады объявить результаты конкурса: <br>

<br>

<b>Направление 1. Экологическая безопасность, климат и биоразнообразие Арктики (техническое направление)</b> <br>

<br>

<span style="color: #0000ff;">1 место</span> - Сивцев Николай Алексеевич, СВФУ им. М.К. Аммосова<br>

<span style="color: #0000ff;">2 место</span> - Малеев Егор Александрович, Российский государственный гидрометеорологический университет<br>

<span style="color: #0000ff;">3 место</span> - Галькова Кристина Борисовна, САФУ им. М.В. Ломоносова <br>

<br>

<b>Направление 2. Экологическая безопасность, климат и биоразнообразие Арктики (естественнонаучное направление)</b> <br>

<br>

<span style="color: #0000ff;">1 место</span> - Манцурова Ксения Сергеевна, САФУ имени М.В. Ломоносова <br>

<span style="color: #0000ff;">2 место</span> - Кузьмина Софья Константиновна, Санкт-Петербургский государственный университет <br>

<span style="color: #0000ff;">3 место</span> - Липкина Ангелина Евгеньевна, Санкт-Петербургский государственный университет <br>

<br>

<b>Направление 3. Изучение и рациональное использование природных ресурсов Арктики (кроме углеводородных ресурсов)<br>

</b> <br>

<span style="color: #0000ff;">1 место</span> - Попов Николай Владимирович, САФУ имени М.В. Ломоносова <br>

<span style="color: #0000ff;">2 место</span> - Данилова Элеонора Владимировна, САФУ имени М.В. Ломоносова <br>

<span style="color: #0000ff;">3 место</span> - Гончар Матвей Вячеславович, Мурманский арктический университет <br>

<br>

<b>Направление 4. Энергетика, добыча, переработка и транспортировка углеводородных ресурсов Арктики<br>

</b> <br>

<span style="color: #0000ff;">1 место</span> - Гришин Михаил Сергеевич, Югорский государственный университет <br>

<span style="color: #0000ff;">2 место</span> - Акрамов Сардор Тимурович, САФУ имени М.В. Ломоносова <br>

<span style="color: #0000ff;">3 место</span> - Кочнева Екатерина Михайловна, Уральский федеральный университет <br>

<br>

<b>Направление 5. Новые материалы и технологии для развития Арктической зоны Российской Федерации, в том числе информационные технологии<br>

</b> <br>

<span style="color: #0000ff;">1 место</span> – Вишневский Арсений Романович, Петрозаводский государственный университет <br>

<span style="color: #0000ff;">2 место</span> - Хороших Иван Сергеевич, Датьев Георгий Олегович, Мурманский арктический университет <br>

<span style="color: #0000ff;">3 место</span> - Заросликов Кирилл Николаевич, Буланова Юлия Витальевна, САФУ им. М.В. Ломоносова <br>

<br>

<b>Направление 6. Здоровье человека в Арктике, здоровьесберегающие технологии и продовольственная безопасность<br>

</b> <br>

<span style="color: #0000ff;">1 место</span> - Лихачев Александр Сергеевич, Борисова Ксения Владимировна, Северный государственный медицинский университет <br>

<span style="color: #0000ff;">2 место</span> - Лачугова Дарья Николаевна, Арктический государственный агротехнологический университет <br>

<span style="color: #0000ff;">3 место</span> - Агафонова Алена Сергеевна, САФУ имени М.В. Ломоносова <br>

<br>

<b>Направление 7. Язык, культура, педагогика, история и современное состояние народов Арктики<br>

</b> <br>

<span style="color: #0000ff;">1 место</span> - Ранаквургин Виктор Яковлевич, Кривенко Екатерина Сергеевна, Головин Никита Владимирович, СВФУ им. М.К. Аммосова <br>

<span style="color: #0000ff;">2 место</span> - Каляманськая Виктория Мироновна, СГУ им. Питирима Сорокина <br>

<span style="color: #0000ff;">3 место</span> - Кашина Анастасия Константиновна, Петрозаводский государственный университет <br>

<br>

<b>Направление 8. Социально-экономическое и правовое развитие Арктики<br>

</b> <br>

<span style="color: #0000ff;">1 место</span> - Левина Валерия Сергеевна, Подузов Михаил Сергеевич, Дальневосточный федеральный университет <br>

<span style="color: #0000ff;">2 место</span> - Дементьева Диана Алексеевна, Малыгина Мария Дмитриевна, САФУ имени М.В. Ломоносова <br>

<span style="color: #0000ff;">3 место</span> - Игнова Виолетта Алексеевна, Мурманский арктический университет <br>

<br>

<b>Направление 9. Развитие Северного морского пути, судостроения и транспортной инфраструктуры Арктической зоны Российской Федерации<br>

</b> <br>

<span style="color: #0000ff;">1 место</span> - Тимофеев Ньургустан Сергеевич, Ефремов Константин Борисович, Желонкин Денис Александрович, СВФУ имени М.К. Аммосова <br>

<span style="color: #0000ff;">2 место</span> - Костюш Александр Павлович, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет <br>

<span style="color: #0000ff;">3 место</span> - Трифанов Андрей Владимирович, САФУ имени М.В. Ломоносова <br>

<br>

Искренне поздравляем победителей и призеров! Борьба была напряженной - в некоторых направлениях конкурса судьбу первого места решил буквально один балл. <br>

<br>

В этом году свои работы на конкурс представили 126 студентов из 19 университетов. Эти работы проверяли 37 экспертов из 16 организаций-участников Консорциума. Благодарим всех наших участников за активность, за разнообразные и интересные работы, а также благодарим наших уважаемых экспертов за их вклад. <br>

<br>

В ближайшее время оценки появятся в личных кабинетах. С победителями и призерами конкурса оргкомитет свяжется по электронной почте. Сертификаты всем участникам и экспертам будут направлены позднее также по электронной почте. С нами можно связаться по электронной почте <a href="mailto:union-arctic@yandex.ru">union-arctic@yandex.ru</a> или по телефону: 8 (8182) 41-28-25.<br>

<br>

За финансовую поддержку VI Всероссийского конкурса студенческих научных работ по арктической тематике мы хотели бы поблагодарить <b>наших партнеров и спонсоров: <br>

</b><br>

Официальный спонсор - <b>ПАО "ВТБ"<br>

</b>Официальный спонсор - <b>ПАО "Газпром нефть"<br>

</b>Спонсор - <b>АО "Объединенная судостроительная корпорация"<br>

</b>Спонсор - <b>АО "АГД Даймондс" <br>

</b><br>

Конкурс проводится в рамках проекта <i>«Будущее арктической науки: конкурс исследовательских работ и научная школа для молодых ученых»</i>. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного <b>Фондом президентских грантов</b>.

<p>

</p>

Как динозавры выживали на Крайнем Севере? Интервью с палеоботаником Алексеем Германом

<div>

Палеоботаника позволяет реконструировать события далекого прошлого нашей планеты и изучать уникальные условия жизни на ней. Чем питались древние животные? Что помогало им выживать в суровых условиях Чукотки и Аляски? Каким был климат на доисторической Земле?<br>

<br>

В позднемеловую эпоху, около 70 млн лет назад, в Арктике обитали растительноядные и хищные динозавры. Подробнее о том, как эти рептилии приспособились к жизни на Крайнем Севере, <a target="_blank" href="https://scientificrussia.ru/articles/evolucia-do-arktiki-dovedet-kak-dinozavry-vyzivali-na-krajnem-severe-intervu-s-clenom-korrespondentom-ran-alekseem-germanom"><span style="color: #00aeef;">порталу "Научная Россия"</span></a> рассказал член-корреспондент РАН <b>Алексей Борисович Герман</b>.<br>

<br>

<b><i>Насколько хорошо изучены арктические динозавры?</i></b><br>

<br>

Вплоть до 1961 г. считалось, что в Арктике динозавры не обитали. Но затем на Северной Аляске впервые были найдены кости этих древних животных. Оказалось, что динозавры жили в Арктике вплоть до 80–82 градусов северной широты, то есть на расстоянии менее 1 тыс. км от Северного полюса. Тот факт, что динозавры обитали в глубокой Арктике, в районе высоких северных широт, шокировал научную общественность и стимулировал дальнейшее изучение палеонтологической летописи холодных регионов планеты.<br>

<br>

На территории Аляски и у нас на Чукотке на протяжении десятилетий проходили многочисленные экспедиционные работы, позволившие узнать подробнее об арктических динозаврах. Сегодня мы знаем уже довольно много о динозаврах, живших на территории Арктики в конце мелового периода. Известно, что по соседству с ними водились также арктические птицы, млекопитающие, беспозвоночные и другие животные.<br>

<br>

Исследования последних лет представили бесспорные доказательства того, что динозавры не просто обитали в высоких арктических широтах, но и успешно размножались там.<br>

<br>

Так, например, на Чукотке была найдена скорлупа яиц динозавров, а на Аляске ― маленькие кости и зубы новорожденных или даже еще не родившихся динозавров.<br>

<br>

<b><i>А как они изначально попали в Арктику? Что вынудило их отправиться туда?</i></b><br>

<br>

Я думаю, что это была просто обычная миграция. Арктику населяли те же или близкие роды и виды динозавров, что и в более теплых краях — в средних и низких широтах Северной Америки и Азии. А пришли они в Арктику по вполне предсказуемым причинам: там было много растительного корма, меньше конкуренции и сложились благоприятные условия для жизни и размножения.<br>

<br>

<b><i>Но разве Арктику с ее полярными ночами можно назвать регионом с благоприятными условиями? Где динозавры находили еду в зимнее время и как спасались от холода?</i></b><br>

<br>

Есть две разные гипотезы. Одни ученые считают, что динозавры жили в Арктике круглый год, а зимой либо впадали в спячку, либо каким-то другим образом пережидали то тяжелое время, когда погода была прохладная, а корм был в дефиците. Речь идет о растительноядных динозаврах, потому что если у них с кормом все хорошо, то и у хищников, которые ими питаются, соответственно, с добыванием пищи проблем нет. Мы, палеоботаники, изучили ископаемую древнюю флору Чукотки и севера Аляски и выяснили, что растительность на этой территории во времена динозавров была в основном листоветкопадной. Это значит, что деревья и кустарники сбрасывали свою листву в зимнее время, но тогда не очень понятно, чем в это время питались растительноядные динозавры. Я придерживаюсь второй гипотезы, которая гласит, что динозавры не пережидали долгие арктические ночи в голоде и холоде, а мигрировали в южном направлении с наступлением осени и возвращались обратно в Арктику весной.<br>

<br>

По нашим подсчетам, эта миграция могла длиться в течение трех месяцев, а ее пути достигали тысячи километров к югу от арктических широт. Таким образом, стадо динозавров должно было проходить около 15 км в день со скоростью 1–2 км/ч, что вполне под силу крупным животным, даже если вместе с ними путешествуют совсем молодые особи. <br>

<br>

Полную версию интервью читайте на <a target="_blank" href="https://scientificrussia.ru/articles/evolucia-do-arktiki-dovedet-kak-dinozavry-vyzivali-na-krajnem-severe-intervu-s-clenom-korrespondentom-ran-alekseem-germanom"><span style="color: #00aeef;">портале "Научная Россия"</span></a>.

</div>

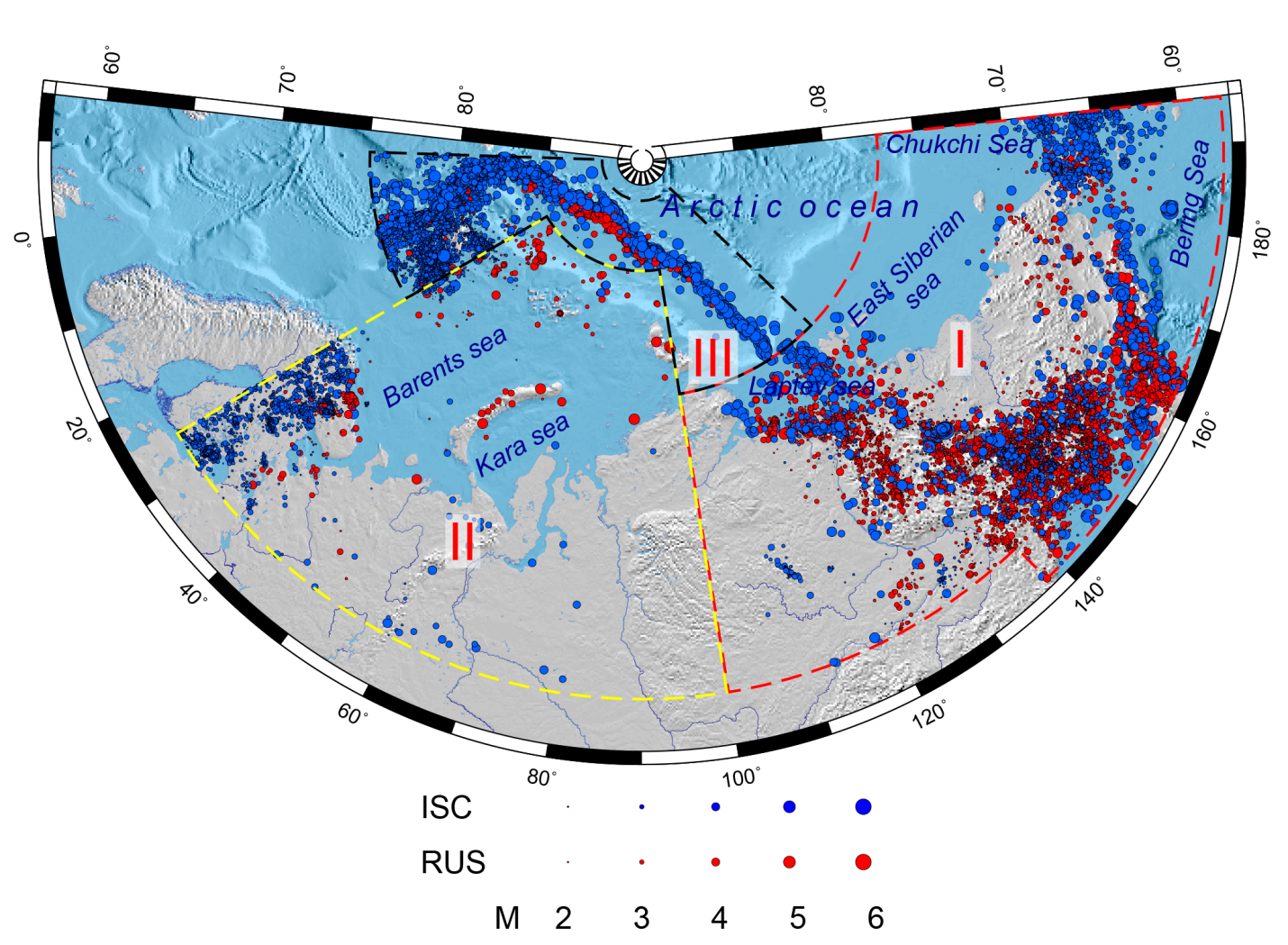

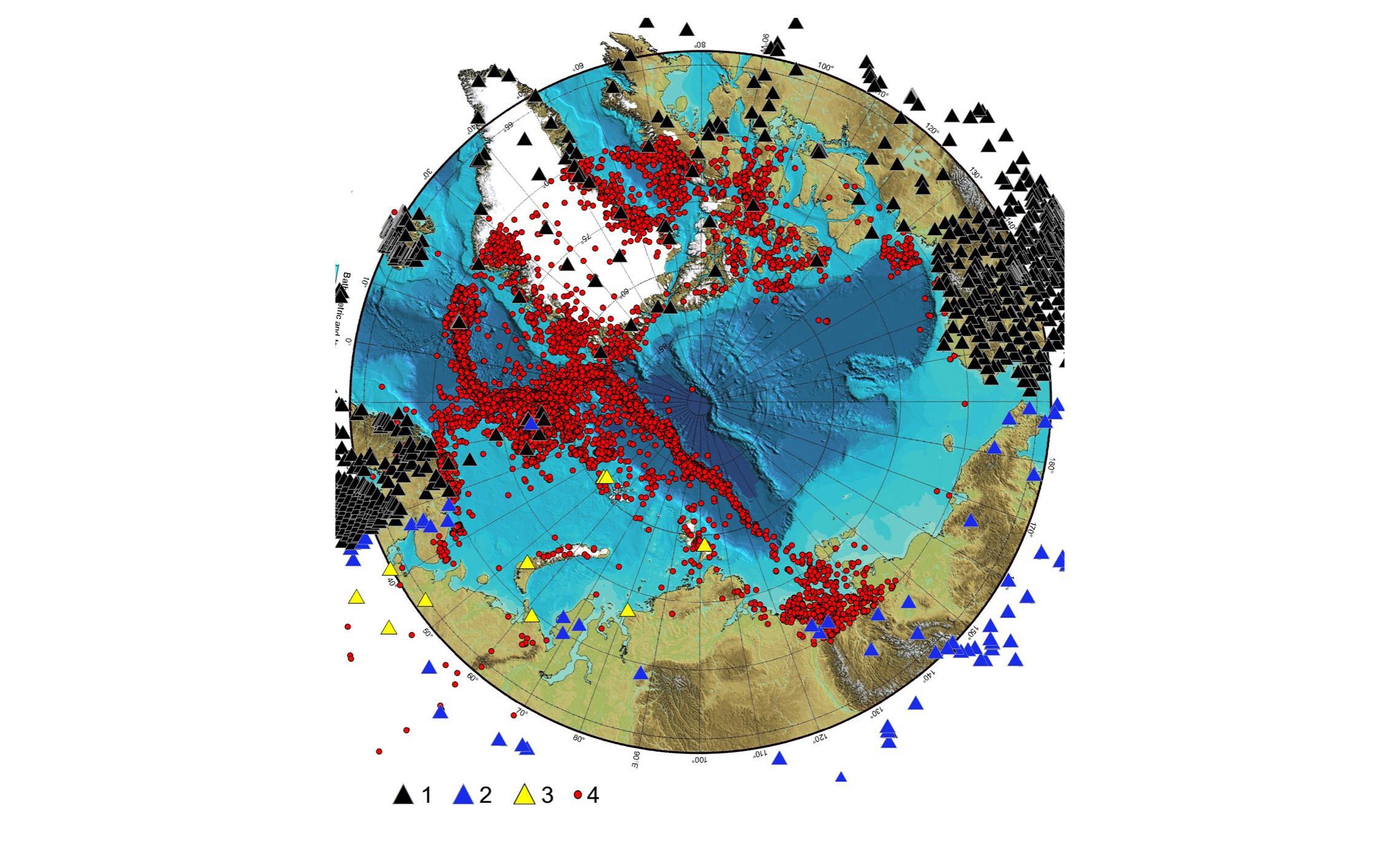

Для развития Севморпути необходимо создание плотной сети сейсмических станций в Арктике

В апреле 2023 года на Северном острове архипелага Новая Земля произошло землетрясение магнитудой 2,3 балла, которое зарегистрировали четыре российские и одна норвежская сейсмостанции.<br>

<br>

Учёные Лавёровского центра проанализировали данные и считают, что землетрясения в высоких широтах происходят постоянно. И они не только провоцируют появление айсбергов и могут менять ледовую обстановку в районе Северного морского пути, но оказывают влияние на развитие нефтегазовой промышленности в Арктике и создают угрозу районам, где еще в советский период шло захоронение отработавшего ядерного топлива. <br>

<br>

ИА "Регион 29" <a href="https://region29.ru/2023/12/02/6569c144a5b58855db6491c2.html" target="_blank"><span style="color: #00aeef;">продолжает</span></a> рассказывать о работе арктических сейсмологов Лавёровского центра. Чем глубже погружается наука в исследование событий, происходящих в земной коре на шельфе Карского и Баренцева морей, тем прагматичнее подход. Землетрясения в Арктике и связанные с ними риски предстоит учитывать при развитии как Северного морского пути, так и нефтегазовой промышленности. <br>

<br>

Август 2011 года. Молодые сейсмологи Лавёровского центра совершают настоящий прорыв для тех лет — обустраивают на Земле Александры Земли Франца-Иосифа арктическую станцию "ЗФИ", а в 2015-м — устанавливают дополнительную станцию "Омега". Расширяются возможности Архангельской сейсмической сети.<br>

Сейчас это трудно предстать, но первые данные о землетрясениях, зафиксированные этими новыми станциями, ученые получали на флешках.<br>

<br>

<i>"Тогда, 12 лет назад, мы могли только мечтать о доступной для нас спутниковой связи в Российской Арктике. Всю информацию, которую писали арктические станции, мы могли получать только на флешках, периодически доставляемых спецбортами в Архангельск"</i>, — вспоминает заместитель директора по научной работе, заведующая лабораторией сейсмологии Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лавёрова Уральского отделения РАН, доктор технических наук <b>Галина Антоновская</b>.<br>

<br>

Июль 2022 года. Сейсмологи Лавёровского центра обустраивают новую сейсмическую станцию на южной оконечности Новой Земли. Используется самая современная аппаратура с широкополосным аналоговым датчиком. Напомним, за первые месяцы работы новая станция зафиксировала восемь землетрясений слабой интенсивности. Но главное: благодаря развитию в Арктическом регионе спутниковой связи все данные ученые получают практически в режиме онлайн.<br>

<br>

<i>"Сбор информации происходит в каждые сотые доли секунды"</i>, — продолжает Галина Антоновская. <i>"Передача данных идет в режиме, близком к реальному времени. Предсказывать землетрясения заблаговременно в научном мире еще никто не научился, поэтому наша аппаратура должна работать всегда беспрерывно".<br>

</i><br>

<i> </i><i> </i><i> </i>Но, как подчеркнула заведующая лабораторией сейсмологии, необходимо дальнейшее развитие сети станций в Российской Арктике. Восемь сейсмических событий, которые единолично "уловила" за первые полгода работы новая станция на Новой Земле, не вошли в каталоги землетрясений.<br>

<br>

Для попадания информации в каталог необходимо, чтобы событие зафиксировали как минимум три станции. Тем не менее, сам факт землетрясений на шельфе Карского и Баренцева морей уже не оспорить. Так, очередное событие, которое на этот раз зафиксировали сразу пять станций, произошло весной этого года.<br>

<br>

<i>"5 апреля 2023 года на Северном острове архипелага Новая Земля произошло землетрясение магнитудой 2,3"</i>, говорит Галина Антоновская. <i>"Оно было зарегистрировано не только станцией на Новой Земле, но и еще тремя станциями Архангельской сейсмической сети: "Колба" (поселок Диксон), "Амдерма" (НАО) и "Омега", а также норвежской сейсмостанцией на Шпицбергене".</i><br>

<br>

Ученые Лавёровского центра, проанализировав информацию международных и российских станций о сейсмических событиях в Арктике за более чем 20-летний период, отмечают, что <b>землетрясения в высоких широтах происходят постоянно и уже оказывают влияние на развитие, в частности, нефтегазовой промышленности</b>.<br>

<br>

<i>"Так, негативный опыт имеется у Норвегии. Когда в Северном море, считавшимся слабосейсмичным, норвежцы начали добывать углеводороды, периодически стали возникать землетрясения. Наиболее сильное произошло в 2001 году с магнитудой 4,4"</i>, напомнила Галина Антоновская. <i>"После 30 лет эксплуатации месторождения произошло проседание пород, что спровоцировало сейсмическое событие. Это привело к крену нефтяной платформы и огромным финансовым затратам на ее восстановление и последующую защиту".</i> <br>

<br>

По словам ученых, в Карском море также есть огромное количество запасов углеводородов, перспективных для освоения. Но даже слабое землетрясение, произошедшее в непосредственной близости к нефтяной платформе, может привести к ее повреждению. При этом добраться быстро до места происшествия и оперативно устранить проблему в арктических условиях весьма сложно.<br>

<br>

<i>"Совокупность всех этих фактов говорит о том, что, когда ты занимаешься добычей и внедряешься в геологическую среду, нужно заблаговременно учитывать все возможные риски уже на стадии проектирования нефтяных платформ для работы в столь сложных климатических условиях"</i>, — подчеркнула Галина Антоновская.<br>

<br>

Сейсмологи Лавёровского центра также отмечают, что землетрясения в Арктике фиксируются недалеко от восточного побережья Новой Земли. А непосредственно в этом районе еще в советский период шло захоронение отработавшего ядерного топлива. Район в те времена считали асейсмичным, а значит, безопасным.<br>

<br>

<i>"Контейнеры, по данным исследований Института океанологии РАН, находятся на сегодняшний день в удовлетворительном состоянии. Мы фиксируем в этом районе землетрясения слабой интенсивности. Но всё меняется, поэтому ситуация требует непрерывного наблюдения"</i>, — считает ученый.<br>

<br>

Еще одной "красной точкой" на карте Российской Арктики, требующей более глубокого наблюдения и изучения, сейсмологи Лавёровского центра называют район вдоль пролива Бориса Вилькицкого. Мореплаватели в свою очередь считают его одним из самых опасных участков Северного морского пути. <br>

<br>

<i>"Землетрясения в этом районе провоцируют создание айсбергов и могут менять ледовую обстановку. И это важно учитывать при составлении соответствующих прогнозов!", </i>подчеркнула Галина Антоновская. <i>"Для получения более точной информации опять же необходимо расширять российскую сеть арктических сеймостанций".</i><br>

<br>

Добавим, буквально на днях Российский научный фонд поддержал заявку Галины Антоновской на получение гранта для реализации в 2024–2025 годах проекта "Исследования сейсмической активности ледников архипелага Северная Земля". В составе исследовательского коллектива также будут работать научные сотрудники лаборатории <b>Яна Конечная</b> и <b>Екатерина Морозова</b>.<br>

<br>

Проект направлен на получение новых знаний о состоянии и динамике ледников архипелага Северная Земля по комплексу сейсмических данных. Подобный анализ ранее практически не проводился. Так что будем ждать новых интересных и полезных открытий от учёных Лавёровского центра.<br>

<br>

И напоследок. Вопрос расширения сети российских сейсмических станций в Арктике напрямую связан с импортозамещением. Необходима качественная и надежная аппаратура отечественного производства. По информации Галины Антоновской, Московский физико-технический институт занимается разработкой и созданием молекулярных датчиков. Но для арктических условий эту аппаратуру необходимо дорабатывать.<br>

<br>

Источник: <a href="https://region29.ru/2023/12/02/6569c144a5b58855db6491c2.html" target="_blank"><span style="color: #00aeef;">ИА "Регион 29"</span></a><br>