Социологи выяснили, как россияне относятся к учёным

<p>

</p>

<div>

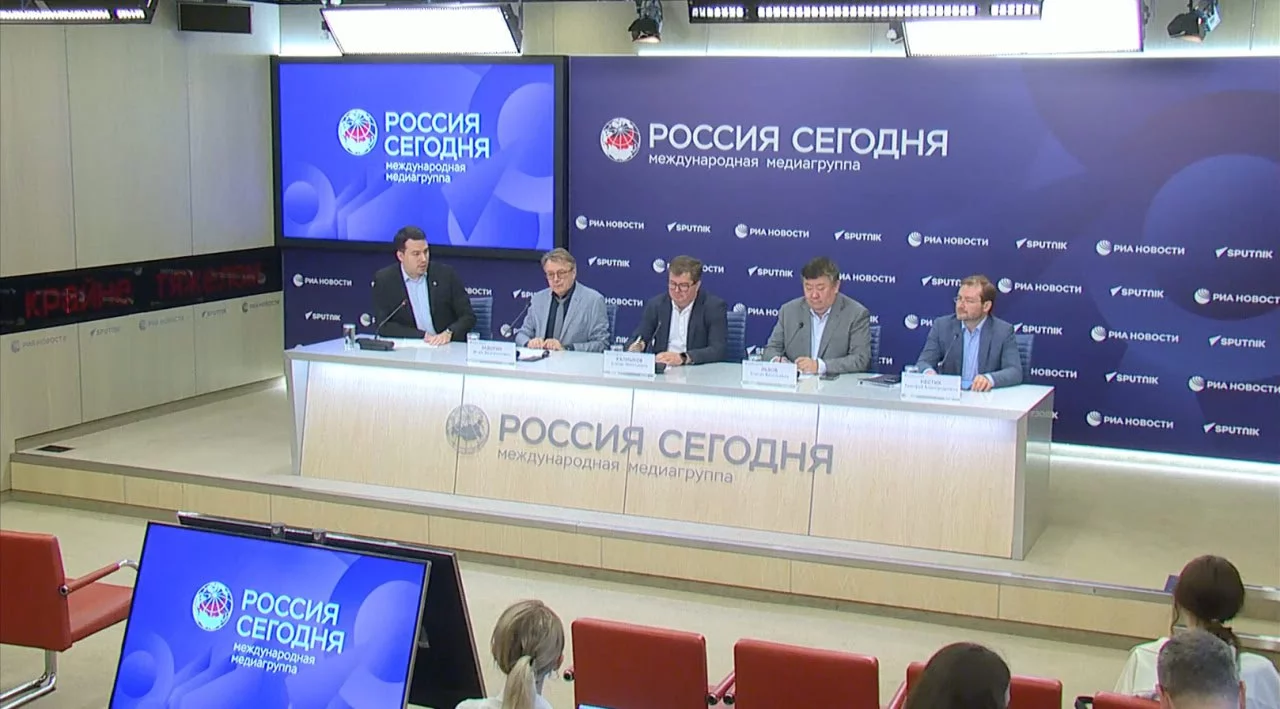

В Стеклянном зале пресс-центра МИА "Россия сегодня" в конце июня прошла пресс-конференция на тему "Доверяет ли учёным общество?". В ней приняли участие академик РАН, вице-президент Российской академии наук <b>Степан Калмыков</b>, научный руководитель Исследовательской группы "ЦИРКОН" <b>Игорь Задорин</b>, директор по стратегическому развитию ВЦИОМ <b>Степан Львов</b> и — заведующий лабораторией Института психологии РАН <b>Тимофей Нестик</b>. Подробнее в <a target="_blank" href="https://poisknews.ru/socziologiya/v-poiskah-doveriya-socziologi-vyyasnili-kak-obshhestvo-otnositsya-k-uchyonym/"><span style="color: #00aeef;">материале газеты "Поиск"</span></a>.<br>

<br>

<i>"Больше половины респондентов стабильно заявляют о том, что они в той или иной степени интересуются. При этом, правда, по другим нашим вопросам сразу видно, что этот интерес, так скажем, пассивный"</i>, - отметил Игорь Задорин, назвав отношение россиян к науке "противоречивым".<br>

<br>

Так, фамилии ныне живущих российских учёных смог назвать только каждый десятый респондент, при этом в большинстве случае это оказались популяризаторы, "учёные из телевизора": <i>«присутствуют и Бокерия, и Рошаль, и, с позволения сказать, доктор Мясников»</i>, - констатировал Задорин.

</div>

<p style="color: #6d6e6a;">

</p>

<figure style="color: #6d6e6a; width: 1280px;"><img width="640" src="https://poisknews.ru/wp-content/uploads/2024/06/izvestnye-uchyonye-vcziom.jpg" height="357" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://poisknews.ru/wp-content/uploads/2024/06/izvestnye-uchyonye-vcziom.jpg 1280w, https://poisknews.ru/wp-content/uploads/2024/06/izvestnye-uchyonye-vcziom-300x167.jpg 300w, https://poisknews.ru/wp-content/uploads/2024/06/izvestnye-uchyonye-vcziom-1170x652.jpg 1170w, https://poisknews.ru/wp-content/uploads/2024/06/izvestnye-uchyonye-vcziom-768x428.jpg 768w, https://poisknews.ru/wp-content/uploads/2024/06/izvestnye-uchyonye-vcziom-370x206.jpg 370w, https://poisknews.ru/wp-content/uploads/2024/06/izvestnye-uchyonye-vcziom-270x150.jpg 270w, https://poisknews.ru/wp-content/uploads/2024/06/izvestnye-uchyonye-vcziom-570x318.jpg 570w, https://poisknews.ru/wp-content/uploads/2024/06/izvestnye-uchyonye-vcziom-740x412.jpg 740w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px"><figcaption style="background: rgba(0, 0, 0, 0.6); color: #ffffff;">Известные учёные, ВЦИОМ</figcaption></figure>

<p style="color: #6d6e6a;">

</p>

<div>

Та же ситуация с важнейшими достижениями науки, хотя вопрос касался не только российских, но и мировых достижений. Около 40% "интересующихся наукой" не смогли назвать вообще ничего. <br>

<br>

Кроме того, доверие к науке, позитивное к ней отношение характерны в первую очередь для людей старшего возраста, которые помнят если не Курчатова, то хотя бы Сахарова. <br>

<br>

Доверие к Российской академии наук как учреждению в обществе исключительно высоко: <i>"в самом топе, наравне с президентом и российской армией"</i> – и это при том, что о науке респонденты рассуждают существенно свободнее. А среди ассоциаций, которые вызывает у них РАН, выделяется "гордость". Потребность гордиться своей наукой в обществе есть, и учёные вместе с популяризаторами обязаны эту благородную потребность удовлетворять, заключил Игорь Задорин.<br>

<br>

Степан Львов из ВЦИОМ рассказал о том, что при слове "учёный" у людей всплывают следующие ассоциации: <br>

1. Социальный образ – человек умный, образованный, грамотный, высокоинтеллектуальный. <br>

2. Дмитрий Менделеев. <br>

3. Альберт Эйнштейн. <br>

<br>

Именно эти две, как выразился Львов, "иконы стиля" и являются наукой в понимании простого российского гражданина. Для нашего соотечественника учёный – это однозначно мужчина. <br>

<br>

Докладчик отметил и то, что престиж профессии учёного растёт. Но при этом уважение к близкой по своей сути профессии инженера, во-первых, стабильно выше, во-вторых, быстрее растёт: <i>"Это значимая профессия, которая создаёт новые технологии, технику, внедряет её, способствует развитию страны".<br>

</i> <br>

<b>Три четверти опрошенных, у которых есть несовершеннолетние дети, хотят, чтобы их дети пошли в науку или технологии.</b> Особенно их привлекают профессии программиста искусственного интеллекта, инженера-робототехника и биоинженера. <br>

<br>

Тем не менее, люди отдают себе отчёт в том, что младший научный сотрудник, умный человек с престижным дипломом хорошего вуза, зарабатывает в НИИ в два раза меньше, чем таксист. И если относительно инженеров этот стереотип постепенно рассасывается, но образ "нищего молодого учёного" прочно владеет массами. Хотя финансирование науки увеличивается значительно быстрее инфляции. <br>

<br>

С полной версией статьи можно ознакомиться на сайте <a target="_blank" href="https://poisknews.ru/socziologiya/v-poiskah-doveriya-socziologi-vyyasnili-kak-obshhestvo-otnositsya-k-uchyonym/"><span style="color: #00aeef;">Poisknews</span></a><br>

</div>

<p style="color: #6d6e6a;">

</p>

АПУ начал исследования специфики формирования почв арктических островов

<p>

</p>

<div>

Участники экспедиции Арктического плавучего университета-2024 (АПУ-2024) начали исследования специфики формирования и функционирования почв островов западного сектора российской Арктики, <a target="_blank" href="https://nauka.tass.ru/nauka/21311181"><span style="color: #00aeef;">передает</span></a> корреспондент ТАСС с борта научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов". Специалисты взяли пробы на острове Мейбел Земли Франца-Иосифа, а также на побережье залива Русская Гавань на острове Северном Новой Земли. В настоящее время экспедиция работает в Русской Гавани. <br>

<br>

<i>"В рейсе мы исследуем морфологические свойства почвы, исследования физико-химических свойств будут проводиться в лабораторных условиях. Мы замеряем глубину залегания многолетних мерзлых пород, смотрим, как они формируются в определенном ландшафтном градиенте, </i>- рассказал ТАСС старший научный сотрудник группы генезиса, географии и экологии почв отдела почвоведения Института биологии ФИЦ Коми научного центра УроРАН <b>Дмитрий Каверин</b>. - <i>Так как это острова, соответственно, ландшафтный градиент у нас связан с высотой, то есть это расстояние от моря: низкие и более высокие морские террасы"</i>. <br>

<br>

Почвенный покров прибрежных геосистем островов Западного сектора российской Арктики остается наименее изученным. В отличие от субарктических ландшафтов тундровой зоны, в основном расположенной в материковой части, почвы арктических пустошей сформировались и функционируют в условиях гораздо более сурового климата и влияния горных ландшафтов. <br>

Специфика почвообразования здесь определяется очень коротким вегетационным периодом, многолетнемерзлые породы находятся близко к поверхности, а надземной биомассы очень мало. В отличие от материковой субарктики почвы островной Арктики формируются на маломощных рыхлых отложениях в условиях неглубокого залегания или преобладания коренных пород. Продолжающееся развитие и доработка классификации почв России делает географические исследования почв в островном секторе Западной Арктики особенно ценными. <br>

<br>

<i>"Ну и связь с ландшафтами еще, мы смотрим связь с ландшафтными элементами. Как в тундре мы смотрим на проективное покрытие, то есть на высоту растительности в тундре, мы смотрим на проективное покрытие кустарника, сколько они занимают, плотность кустов. Здесь мы, соответственно, смотрим вообще на проективное покрытие как таковое, потому что растительность очень низкорослая. И также смотрим на проективное покрытие каменистыми россыпями, потому что далеко не вся поверхность покрыта растениями и даже мелкоземом",</i> - отметил собеседник агентства. <br>

<br>

Исследования почвенного покрова важны и с точки зрения оценки влияния климатических изменений на арктические ландшафты. <br>

<br>

<b>Исследование на тяжелые металлы</b> <br>

Магистрант Санкт-Петербургского государственного университета <b>Дарья Хлопцова</b> занимается почвами мерзлотных территорий. Ее исследование посвящено загрязнениям почв, в частности, тяжелыми металлами. Как она пояснила, мониторингу загрязнения почв уделяется недостаточное внимание, хотя это не менее важно, чем мониторинг загрязнений воды или воздуха. <br>

<br>

<i>"Я хочу посмотреть подвижные формы тяжелых металлов, я смогу точно их посмотреть в лаборатории, я уже это делала с почвами Ямала,</i> - отметила собеседница агентства. - <i>Было бы славно, если бы тяжелых металлов там в большом количестве не было… Вообще в почве содержатся все элементы периодической таблицы Менделеева, и тяжелые металлы, это такая группа, что мы подразумеваем, если этих элементов много в почве, то они как-то негативно на нее воздействуют. Если их какое-то количество содержится, не превышающее ПДК, то это абсолютно нормально, так и должно быть. Но если идут какие-то превышения, то это надо смотреть и разбирать подробно. Я надеюсь, что там все хорошо, и никакого воздействия не было, по крайней мере на Земле Франца-Иосифа. На Новой Земле и Колгуеве, конечно, больше воздействия человека".<br>

</i> <br>

АПУ-2024 вышел из Архангельска 25 июня для проведения исследований в Белом и Баренцевом морях, на островах Колгуев, Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. <br>

<br>

Официальные спонсоры и партнеры проекта: правительство Архангельской области, Министерство науки и высшего образования РФ, Русское географическое общество, ВТБ, ГМК "Норильский Никель", Росгидромет (ФГБУ "Северное УГМС"), национальный парк "Русская Арктика", координационный центр "Плавучий университет" на базе МФТИ, круглогодичный молодежный образовательный центр "Наука". <br>

<br>

Экспедиции Плавучего университета проводятся в рамках национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России, и входят в инициативу "Наука побеждать" Десятилетия науки и технологий.

</div>

<p>

Источник: <a target="_blank" href="https://nauka.tass.ru/nauka/21311181"><span style="color: #00aeef;">ТАСС</span></a>

</p>

Участники экспедиции АПУ изучат антиоксидантные свойства растений Земли Франца-Иосифа

<p>

</p>

<div>

Участники экспедиции Арктического плавучего университета-2024 (АПУ) НИС "Профессор Молчанов" изучат антиоксидантные свойства растений Земли Франца-Иосифа, передает корреспондент <a target="_blank" href="https://nauka.tass.ru/nauka/21294907"><span style="color: #00aeef;">ТАСС</span></a> с его борта. Научный сотрудник Центра коллективного пользования научным оборудованием "Арктика" Северного Арктического федерального университета (САФУ) <b>Николай Будаев</b> взял пробы мхов на высокоширотных островах. Он исследует Polytrichum commune и Sphagnum palustre. <br>

<br>

<i>"Мне интересен химический состав и антиоксидантные свойства растений, которые мы найдем. Химический состав - жиры, аминокислоты, моносахариды, полисахариды, это все можно применить. Антиоксидантная активность примечательная тем, что она может быть использована для создания новых медицинских препаратов",</i> - сказал собеседник агентства. <br>

<br>

Вещества с антиоксидантной активностью останавливают окисление, на их основе можно сделать, например, антираковые препараты. У двух мхов, которые изучает Будаев, антиоксидантная активность высокая, кроме того, они достаточно распространенные. Он отметил, что интересно сравнить состав растений, которые есть на материке, с обитающими на полярных островах. <br>

<br>

<i>"Уже имеются кое-какие тенденции, которые объясняют, каким образом изменяется химический состав любого растения [в высоких широтах]. Увеличивается содержание жирных кислот, полисахаридов. Полисахариды нужны, чтобы увеличить энергетическую ценность, а жирные кислоты для того, чтобы уменьшить температуру замерзания", </i>- пояснил он. <br>

<br>

По словам исследователя, примерно у 15% растений определенные свойства могут быть ярко выраженными. <i>"Экстремальные условия могут привести к нетривиальным изменениям в их химическом составе,</i> - добавил он. - <i>Моя цель исследовать эти изменения".</i> <br>

<br>

<b>АПУ-2024</b> <br>

АПУ-2024 вышел из Архангельска 25 июня для проведения исследований в Белом и Баренцевом морях, на островах Колгуев, Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. <br>

<br>

Официальные спонсоры и партнеры проекта: правительство Архангельской области, Министерство науки и высшего образования РФ, Русское географическое общество, Банк ВТБ, ГМК "Норильский Никель", Росгидромет (ФГБУ "Северное УГМС"), национальный парк "Русская Арктика", координационный центр "Плавучий Университет" на базе МФТИ, круглогодичный молодежный образовательный центр "Наука". <br>

<br>

Экспедиции Плавучего университета проводятся в рамках национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России, и входят в инициативу "Наука побеждать" Десятилетия науки и технологий.<br>

<br>

Источник: <a target="_blank" href="https://nauka.tass.ru/nauka/21294907"><span style="color: #00aeef;">ТАСС</span></a><br>

</div>

<p>

</p>

Международная летняя школа ГУМРФ «Молодые кадры Арктики» - экватор преодолен

<p style="text-align: center;">

<strong> Международная летняя школа ГУМРФ «Молодые кадры Арктики» - экватор преодолен</strong>

</p>

<p>

1 июля в стенах ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова состоялось торжественное открытие международной летней школы «Молодые кадры Арктики». Это имиджевый проект университета, созданный с целью привлечения внимания молодежи к Арктике, повышения узнаваемости региона с акцентом на профильную для ГУМРФ морскую отрасль.

</p>

<p>

В 2024 году школа проходит во второй раз. Мы получили более 60-ти заявок, многие из которых оказались очень достойными, с сильными мотивационными письмами, перед конкурсной комиссией стояла непростая задача – выбрать лучших из лучших!

</p>

<p>

Порадовала нас и широкая география кандидатов – к нам обратились студенты из разных уголков России: из Томска, Новосибирска, Архангельска, Белгорода, Челябинска, Смоленска, Нарьян-Мара, других городов и, конечно, из Москвы и Санкт-Петербурга. Также мы получили заявки из Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Эквадора, Индии, Камеруна, Алжира.

</p>

<p>

Первый день, проведенный на площадке Колледжа ГУМРФ, выдался очень насыщенным: традиционно он начался с приветствий. К участникам школы от имени ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова обратилась проректор по работе с филиалами и международной деятельности Елена Смягликова. В своем обращении Елена Альбертовна обратила внимание собравшихся на одну из важнейших задач университета – подготовку трудовых квалифицированных ресурсов для кадрового обеспечения морской и речной транспортной отрасли, а также арктических проектов.

</p>

<p style="text-align: center;">

<img src="https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2024/news_040724_0_1.jpg" height="600" alt="">

</p>

<p>

В торжественной церемонии открытия школы приняли участие почетные гости университета – первый заместитель председателя Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Елена Асеева, которая представила арктические компетенции Петербурга, подчеркнув историческую связь культурной столицы с Арктикой, а также озвучила большой вклад Северной столицы в развитие научно-исследовательских, культурных, социально-экономических, экологических связей с регионами Арктической зоны Российской Федерации. С приветствием выступил Виктор Тихонов – руководитель направления по работе с молодыми специалистами транспортной группы FESCO – генерального партнера международной летней школы «Молодые кадры Арктики». Виктор Васильевич рассказал о деятельности компании, основных направлениях работы и перспективных проектах, реализуемых в настоящее время, а также поделился информацией о современных трендах в логистике. В завершение вводной части программы школы с импульсным докладом перед участниками выступила начальник отдела международного сотрудничества Юлия Заостровская, обозначив актуальные вопросы арктической повестки.

</p>

<p style="text-align: center;">

<img src="https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2024/news_040724_0_2.jpg" height="700" alt="">

</p>

<p>

Помимо лекций ребят ожидают интересные иммерсивные занятия: занятия по выживанию на море в Морском учебно-тренажерном центре, а также выход в акваторию Финского залива на яхтах флотилии Университета Макарова под руководством опытных капитанов-наставников. Культурный блок школы включит увлекательную экскурсионную программу, созвучную тематике международного мероприятия.

</p>

<p style="text-align: center;">

<img src="https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2024/news_040724_0_3.jpg" height="600" alt="">

</p>

<p>

Образовательный интенсив продлится до конца недели и завершится 5 июля защитой проектов по основным образовательным блокам программы и вручением именных сертификатов.

</p>

<p style="text-align: center;">

<img width="800" src="https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2024/news_040724_0_4.jpg" height="600">

</p>

<p style="text-align: center;">

<img width="800" src="https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2024/news_040724_0_5.jpg" height="600">

</p>

<p>

<a href="https://vu.gumrf.ru/mezhdunarodnaya-letnyaya-shkola-gumrf-molodye-kadry-arktiki-ekvator-preodolen/" target="_blank">Больше фото.</a>

</p>

<p style="text-align: right;">

<strong>Проектное бюро «Молодые кадры Арктики», отдел международного сотрудничества</strong>

</p>