Как ученые исследуют бугры пучения

10.06.2024

В зонах многолетней мерзлоты на поверхности земли формируются загадочные холмы — бугры пучения. Многие из них совершенно безопасны, но есть и те, которые взрываются. Так, например, было с Ямальским кратером в 2014 году. Чтобы оценить риски возникновения таких явлений, ученые из Института земной коры СО РАН (Иркутск) создают физико-геологические модели бугров пучения. Подробнее в материале Ирины Барановой для издания "Наука в Сибири".

Если говорить о криолитозоне, всё, что находится глубже верхнего слоя земли в 0,5—1,5 метра, который оттаивает летом и заново замерзает зимой, — промерзшие, многолетнемерзлые породы, сохраняющие отрицательные температуры. Именно на таких территориях возникают бугры пучения.

"Находящиеся под давлением межмерзлотные воды выдавливают сезонный (деятельный слой), грунт выпучивается и на поверхности формируется бугор пучения (булгуннях)", — рассказывает заведующий лабораторией комплексной геофизики ИЗК СО РАН кандидат геолого-минералогических наук Игорь Владимирович Буддо.

Существуют два основных механизма формирования бугров пучения: в открытых и закрытых системах. В первом случае талик со всех сторон окружен мерзлыми породами и со временем под действием гидростатического давления выгибается вверх и образует бугор пучения. В открытой же системе вода поступает по системе тектонических нарушений (зонам разгрузки подземных вод) из более глубоких слоев земли. Такие бугры называют гидролакколитами. За счет притока воды и ее промерзания и происходит рост бугра.

В ходе роста в бугор пучения могут поступать не только вода, но и газ. Арктика — это тундровая местность. Там, в болотистых условиях, формируется биогенный газ — метан. Есть также и глубинный газ, который приходит из нефтегазовых коллекторов, он может находиться на глубине нескольких километров. Газ легкий, поэтому если в грунте есть ослабленные зоны, разломы, зоны трещиноватости, то он мигрирует вверх, а потом собирается под флюидоупором — породами, которые препятствуют его выходу, и именно из-за большого скопления газа есть риск взрыва. Это может нести опасность для инфраструктуры и людей, которые находятся поблизости.

Если говорить о криолитозоне, всё, что находится глубже верхнего слоя земли в 0,5—1,5 метра, который оттаивает летом и заново замерзает зимой, — промерзшие, многолетнемерзлые породы, сохраняющие отрицательные температуры. Именно на таких территориях возникают бугры пучения.

"Находящиеся под давлением межмерзлотные воды выдавливают сезонный (деятельный слой), грунт выпучивается и на поверхности формируется бугор пучения (булгуннях)", — рассказывает заведующий лабораторией комплексной геофизики ИЗК СО РАН кандидат геолого-минералогических наук Игорь Владимирович Буддо.

Существуют два основных механизма формирования бугров пучения: в открытых и закрытых системах. В первом случае талик со всех сторон окружен мерзлыми породами и со временем под действием гидростатического давления выгибается вверх и образует бугор пучения. В открытой же системе вода поступает по системе тектонических нарушений (зонам разгрузки подземных вод) из более глубоких слоев земли. Такие бугры называют гидролакколитами. За счет притока воды и ее промерзания и происходит рост бугра.

В ходе роста в бугор пучения могут поступать не только вода, но и газ. Арктика — это тундровая местность. Там, в болотистых условиях, формируется биогенный газ — метан. Есть также и глубинный газ, который приходит из нефтегазовых коллекторов, он может находиться на глубине нескольких километров. Газ легкий, поэтому если в грунте есть ослабленные зоны, разломы, зоны трещиноватости, то он мигрирует вверх, а потом собирается под флюидоупором — породами, которые препятствуют его выходу, и именно из-за большого скопления газа есть риск взрыва. Это может нести опасность для инфраструктуры и людей, которые находятся поблизости.

Схема формирования криолитозоны

Бугры пучения начали формироваться только на более поздних этапах развития криолитозоны. На ранних стадиях (примерно до 11 тысяч лет до нашей эры) Земля находилась под большой толщей льда, который местами достигал почти одного километра. Под этим слоем существовали залежи углеводородов, уже тогда начинающие постепенно мигрировать. Позже, во время голоцена (10—11 тысяч лет назад), началось потепление, и многолетнемерзлые породы стали массово таять. Однако где-то в них сохранились линзы газовых гидратов, с которыми также отчасти может быть связано формирование бугров пучения.

Газовые гидраты — это твердое кристаллическое соединение, молекула газа с водой. Их свойства изменяются в зависимости от окружающей среды, что приводит к циклическому процессу оттаивания и замерзания. При этом высвобождается газ, который поднимается вверх. Он может участвовать в формирования ледяного ядра бугра пучения.

При оттаивании газовых гидратов в верхних слоях земной коры могут образовываться зоны — газовые карманы, где накапливается вторичный газ (например, метан).

Ученые Института земной коры СО РАН решили исследовать бугры пучения с точки зрения геофизики. На основании данных электро- и сейсморазведки специалисты строят модели на глубину более 400 метров. Этот интервал глубин детально изучают довольно редко: нефтяников он не интересует, а большинство инженерных изысканий выполняют до глубины 10—20 м. Задача геофизиков — построить комплексные геолого-геофизические модели для картирования зон, служащих каналами миграции газа, чтобы попытаться спрогнозировать возможные взрывы бугров пучения.

"В прошлом году мы выезжали в район рядом с Салехардом. Выбрали интересные с точки зрения активной геодинамики бугры пучения, провели геофизические исследования, построили физико-геологические модели, пробурили скважину для отбора керна из ледяного ядра бугра пучения. В этом году будем заниматься аналитикой. Нам важно узнать — какая вода содержится в пробах, глубинная или поверхностная, а также какой газ находится в льдах бугра", — прокомментировал Игорь Буддо.

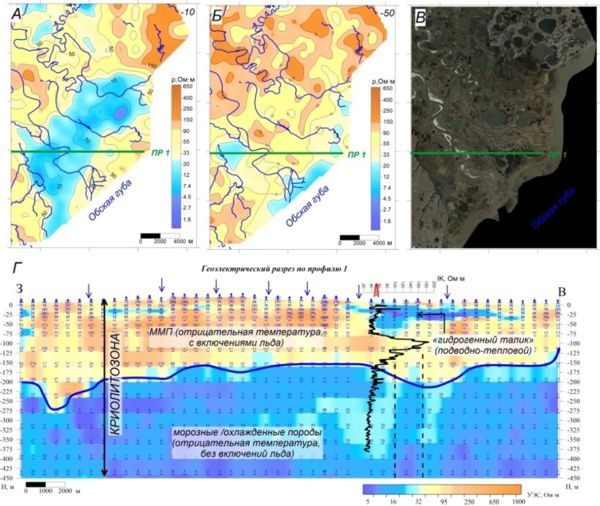

Геофизические модели основаны на данных электроразведки ЗСБ (зондирование становлением поля в ближней зоне). Для этого ученые размещают на поверхности Земли незаземленные петли, с помощью которых создается электромагнитное поле, — генераторную петлю и много маленьких приемных петель. В генераторную петлю подается ток, и создается магнитное поле. После напряжение выключают, создаются вихревые электрические токи, которые распространяются в геологическом разрезе и возбуждают вторичное электромагнитное поле. Его ученые регистрируют на маленьких петлях и таким образом получают информацию об удельном электрическом сопротивлении различных частей разреза. С помощью этого же поля можно понять внутреннюю структуру толщи многолетнемерзлых пород, закартировать положение талика и ослабленных зон, вероятных скоплений газовых гидратов и газовых карманов.

Газовые гидраты — это твердое кристаллическое соединение, молекула газа с водой. Их свойства изменяются в зависимости от окружающей среды, что приводит к циклическому процессу оттаивания и замерзания. При этом высвобождается газ, который поднимается вверх. Он может участвовать в формирования ледяного ядра бугра пучения.

При оттаивании газовых гидратов в верхних слоях земной коры могут образовываться зоны — газовые карманы, где накапливается вторичный газ (например, метан).

Ученые Института земной коры СО РАН решили исследовать бугры пучения с точки зрения геофизики. На основании данных электро- и сейсморазведки специалисты строят модели на глубину более 400 метров. Этот интервал глубин детально изучают довольно редко: нефтяников он не интересует, а большинство инженерных изысканий выполняют до глубины 10—20 м. Задача геофизиков — построить комплексные геолого-геофизические модели для картирования зон, служащих каналами миграции газа, чтобы попытаться спрогнозировать возможные взрывы бугров пучения.

"В прошлом году мы выезжали в район рядом с Салехардом. Выбрали интересные с точки зрения активной геодинамики бугры пучения, провели геофизические исследования, построили физико-геологические модели, пробурили скважину для отбора керна из ледяного ядра бугра пучения. В этом году будем заниматься аналитикой. Нам важно узнать — какая вода содержится в пробах, глубинная или поверхностная, а также какой газ находится в льдах бугра", — прокомментировал Игорь Буддо.

Геофизические модели основаны на данных электроразведки ЗСБ (зондирование становлением поля в ближней зоне). Для этого ученые размещают на поверхности Земли незаземленные петли, с помощью которых создается электромагнитное поле, — генераторную петлю и много маленьких приемных петель. В генераторную петлю подается ток, и создается магнитное поле. После напряжение выключают, создаются вихревые электрические токи, которые распространяются в геологическом разрезе и возбуждают вторичное электромагнитное поле. Его ученые регистрируют на маленьких петлях и таким образом получают информацию об удельном электрическом сопротивлении различных частей разреза. С помощью этого же поля можно понять внутреннюю структуру толщи многолетнемерзлых пород, закартировать положение талика и ослабленных зон, вероятных скоплений газовых гидратов и газовых карманов.

На глубине до одного километра и более можно проследить субвертикальные зоны аномальных значений удельного электрического сопротивления. Они и характеризуют каналы флюидомиграции, по которым газ поступает в верхнюю часть разреза.

Для более подробного исследования специалисты применяют и метод сейсморазведки, это помогает ученым точнее рассмотреть ослабленные зоны повышенной трещиноватости, которые тоже характеризуют каналы. С их помощью можно узнать, в каких местах наиболее вероятно скопление газа.

"Если есть бугор, и мы не видим в нем субвертикальных каналов, скорее всего, он опасности не представляет. Вероятно, он образовался из таликовых вод и потом безопасно деградирует. Если же обнаружены, во-первых, канал, во-вторых, флюидоупор, под которым газ способен задерживаться, то есть вероятность, что бугор взорвется. По этим критериям мы можем понять, какие бугры наиболее опасны", — объяснил Игорь Буддо.

Ученые планируют продолжить изучать бугры пучения. В ближайшие пару лет предполагается построить карту таких объектов в Западной Сибири, посмотреть, что они из себя представляют и подойти вплотную к возможности формирования регионального прогноза.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-17-20009 при поддержке правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Текст: Ирина Баранова

Изображения предоставлены исследователем

Источник: Наука в Сибири