Керамическая посуда "рассказала" археологам о древних жителях ХМАО

06.06.2024

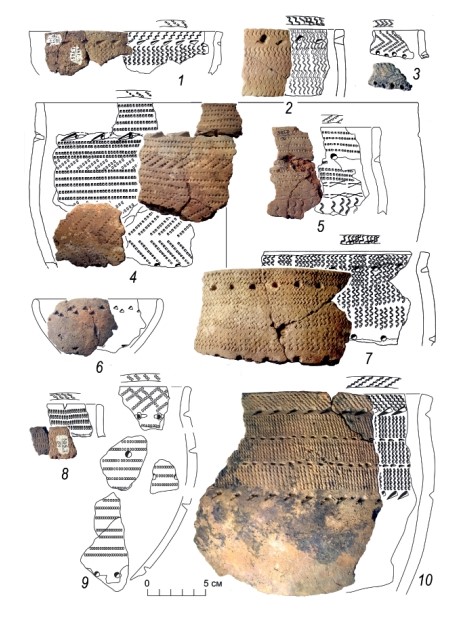

Ученые Института археологии и этнографии СО РАН совместно с коллегами из Уральского государственного университета провели анализ керамической посуды эпохи раннего железного века с более чем 50 поселений и городищ, обнаруженных в урочище Барсова гора (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщает "Наука в Сибири".

Барсова гора — уникальный природно-археологический объект, где на площади около шести квадратных километров сосредоточено более 400 памятников археологии от неолита до Нового времени. Исследователи считают, что анализ древней посуды даст уникальные сведения для реконструкции историко-культурных процессов, проходивших на территории Западной Сибири в указанное время.

"С момента массового появления в эпоху неолита фрагменты керамических сосудов становятся самыми распространенными находками на разных археологических памятниках. Посуда всегда присутствовала в жизни людей. Кроме того, керамика чаще доходит до исследователей, так как лучше сохраняется в отличие от дерева, например", — рассказывает старший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН кандидат исторических наук Дмитрий Вадимович Селин.

Благодаря тому, что в производстве посуды существуют технологические традиции, ученые способны определить случаи их смешения, это в свою очередь позволяет реконструировать взаимодействие различных групп людей в прошлом. При комплексном анализе керамики фиксируется всё: от типа используемого сырья и искусственных добавок в нем до внешнего вида (орнамент, форма).

Среди всего объема найденной на Барсовой горе посуды ученые обнаружили и не характерную для той местности керамику. Дмитрий Селин говорит: "На одном из поселений белоярской культуры нам удалось зафиксировать импортную посуду с искусственной примесью металлургического шлака. Эта добавка совершенно не характерна для гончарного производства населения, обитавшего на территории Барсовой Горы в раннем железном веке. По всей видимости, это изделие попало на селище древних людей вместе с металлом, который импортировался из других регионов".

Ученые выяснили, что в эпоху раннего железного века гончарная технология была сильно смешана. Это открывает новый взгляд на культуру и традиции в гончарном мастерстве людей, которые в древности проживали в этом месте.

Для изучения древней керамики специалисты использовали несколько методов. Один из основных — технико-технологический (трасологический) анализ. В его основе лежит исследование следов на посуде. Метод помогает реконструировать технологию производства сосудов, понять, какое сырье было использовано при изготовлении, есть ли в нем искусственные примеси, как изделие лепили. "Полученные данные показывают, происходило ли смешение гончарных традиций за счет притока нового населения или наоборот, эти группы не испытывали влияния других технологических традиций, что выражается в стабильности гончарной технологии", — комментирует Дмитрий Селин.

Чтобы определить минеральный состав исходного сырья и искусственных добавок, исследователи используют петрографию. Еще один метод — рентгенофлуоресцентный, его главная задача — изучение элементного состава глин и примесей. Также исследователи используют термический метод — анализ интенсивности термического обжига посуды. Такие работы проводятся совместно с коллегами из ФИЦ "Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН" (проект РНФ № 23-78-01192).

В будущем ученые продолжат исследования керамики с памятников Барсовой горы: определят особенности развития гончарной технологии, выделят направления взаимодействия групп с разными гончарными навыками, а также уточнят, какие историко-культурные процессы происходили на этой территории. Помимо Барсовой горы не меньший интерес для продолжения работ по этой теме представляют и археологические памятники с других территорий, хранящихся в музеях городов Томска, Ханты-Мансийска, Сургута, Салехарда и других.

Подготовили студенты отделения журналистики Гуманитарного института НГУ Кристина Власенко, Алина Провоторова, Валерия Солдаткина для спецпроекта "Мастерская “Науки в Сибири”"

Источник: Наука в Сибири

Барсова гора — уникальный природно-археологический объект, где на площади около шести квадратных километров сосредоточено более 400 памятников археологии от неолита до Нового времени. Исследователи считают, что анализ древней посуды даст уникальные сведения для реконструкции историко-культурных процессов, проходивших на территории Западной Сибири в указанное время.

"С момента массового появления в эпоху неолита фрагменты керамических сосудов становятся самыми распространенными находками на разных археологических памятниках. Посуда всегда присутствовала в жизни людей. Кроме того, керамика чаще доходит до исследователей, так как лучше сохраняется в отличие от дерева, например", — рассказывает старший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН кандидат исторических наук Дмитрий Вадимович Селин.

Благодаря тому, что в производстве посуды существуют технологические традиции, ученые способны определить случаи их смешения, это в свою очередь позволяет реконструировать взаимодействие различных групп людей в прошлом. При комплексном анализе керамики фиксируется всё: от типа используемого сырья и искусственных добавок в нем до внешнего вида (орнамент, форма).

Среди всего объема найденной на Барсовой горе посуды ученые обнаружили и не характерную для той местности керамику. Дмитрий Селин говорит: "На одном из поселений белоярской культуры нам удалось зафиксировать импортную посуду с искусственной примесью металлургического шлака. Эта добавка совершенно не характерна для гончарного производства населения, обитавшего на территории Барсовой Горы в раннем железном веке. По всей видимости, это изделие попало на селище древних людей вместе с металлом, который импортировался из других регионов".

Ученые выяснили, что в эпоху раннего железного века гончарная технология была сильно смешана. Это открывает новый взгляд на культуру и традиции в гончарном мастерстве людей, которые в древности проживали в этом месте.

Для изучения древней керамики специалисты использовали несколько методов. Один из основных — технико-технологический (трасологический) анализ. В его основе лежит исследование следов на посуде. Метод помогает реконструировать технологию производства сосудов, понять, какое сырье было использовано при изготовлении, есть ли в нем искусственные примеси, как изделие лепили. "Полученные данные показывают, происходило ли смешение гончарных традиций за счет притока нового населения или наоборот, эти группы не испытывали влияния других технологических традиций, что выражается в стабильности гончарной технологии", — комментирует Дмитрий Селин.

Чтобы определить минеральный состав исходного сырья и искусственных добавок, исследователи используют петрографию. Еще один метод — рентгенофлуоресцентный, его главная задача — изучение элементного состава глин и примесей. Также исследователи используют термический метод — анализ интенсивности термического обжига посуды. Такие работы проводятся совместно с коллегами из ФИЦ "Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН" (проект РНФ № 23-78-01192).

В будущем ученые продолжат исследования керамики с памятников Барсовой горы: определят особенности развития гончарной технологии, выделят направления взаимодействия групп с разными гончарными навыками, а также уточнят, какие историко-культурные процессы происходили на этой территории. Помимо Барсовой горы не меньший интерес для продолжения работ по этой теме представляют и археологические памятники с других территорий, хранящихся в музеях городов Томска, Ханты-Мансийска, Сургута, Салехарда и других.

Подготовили студенты отделения журналистики Гуманитарного института НГУ Кристина Власенко, Алина Провоторова, Валерия Солдаткина для спецпроекта "Мастерская “Науки в Сибири”"

Источник: Наука в Сибири